剧情简介

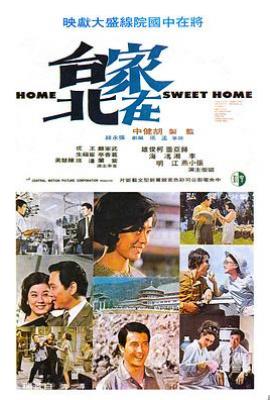

家在台北主要讲述了夏之云、如茵、何范、冷露、吴大任 都是从美国乘同一班机回台北的。夏志云在美国学习农业,嫁给了一位美籍华人。他们回到父母的农场,被宁静的山脉和强壮的牛群陶醉了。志云的妹妹夏志霞是一个仰慕外国人的女孩,她决心让哥哥和嫂子带她出国。何凡在美国做兼职,整天在餐馆里上菜,不努力学习。他与娟娟交往已久,这次他打算回台北后嫁给娟娟。有一天,他带娟娟去日月潭游玩,遇到了志霞。两人兴趣相投,一见钟情。冷在台北结识了画家王璞,然后和一个商人去了美国。然而,由于婚姻失败,他像只疲惫的鸟一样回来了,希望与王璞和解。但两人并没有进行很好的交谈,很难填补空白,最终还是分手了。从美国一所大学毕业后,吴大仁留在那里当液压工程师。他爱上了一个美国女孩,回到台北与前妻舒离婚。他不住在家里,对妻子冷漠无情,这引起了父亲、兄弟和邻居的愤怒。舒在美国任职期间历尽艰辛,毫无怨言地承担着教育儿子、照顾叔叔和半瘫痪岳父的重任。达仁被妻子勤政贤惠的性格所打动,看到台湾水利建设的成果,决定留在台北与家人团聚。冷璐觉得自己失去了一切,决定留在台北当幼儿园老师,开始新的生活。在治愈了病牛之后,夏志云和他的妻子也决定留下来帮助他们的父母管理农场。志霞知道嫂子不能带她去美国。为了实现出国的目标,她在台北与何凡举行了婚礼,但在去美国之前,她感到很失落。这部电影在1970年第八届金马奖上获得了最佳故事片奖、最佳女主角奖(归亚蕾)和最佳剪辑奖 (汪晋臣)。同年,该片在第16届亚洲电影节上获得最佳剧本奖和最佳女主角奖(归亚蕾)。

家在台北主要讲述了夏之云、如茵、何范、冷露、吴大任 都是从美国乘同一班机回台北的。夏志云在美国学习农业,嫁给了一位美籍华人。他们回到父母的农场,被宁静的山脉和强壮的牛群陶醉了。志云的妹妹夏志霞是一个仰慕外国人的女孩,她决心让哥哥和嫂子带她出国。何凡在美国做兼职,整天在餐馆里上菜,不努力学习。他与娟娟...(展开全部)

经典台词(21)

纠错 补充反馈

一、家庭与亲情的纽带

“父母是一座又远又近的山,父母去世,山倒了,你就要面对真正的世界。”

意义:通过比喻揭示父母在子女生命中的支撑作用。父母如山,既遥远(因代沟或距离)又亲近(因血脉与情感),他们的离去迫使个体直面现实风雨,强调家庭是抵御社会冲击的避风港。

二、故乡与身份的认同

“山去了哪里?在你的名字里,在芭乐的味道里,在满意或不满意的生活里。”

意义:以诗意的语言解构故乡与个体的关系。父母(山)虽逝,但故乡的文化符号(如芭乐)、个人记忆(名字)与生活体验(满意或不满意)仍构成身份认同的根基,呼应了“人离乡贱,物离乡贵”的深层乡愁。

三、个体与社会的冲突

“你进去12年,出来门口却没有一个人来接。”

意义:通过对比凸显社会排斥的残酷。12年牢狱使角色与社会脱节,出狱后无人接应,暗示底层群体在制度性隔离后面临的“二次惩罚”,即社会关系的断裂。

四、爱情与道德的挣扎

“你是我黑暗中的光,却也是我致命的伤。”

意义:以矛盾修辞揭示情感的两面性。爱情既是困境中的希望(“光”),也可能因道德冲突(如身份对立、责任束缚)成为伤害源,映射个体在私密情感与公共道德间的撕裂。

五、生存与尊严的权衡

“生哥,你怎还在这里?待会儿自己走,要不然我们送你回台北。”

意义:展现底层生存的无奈妥协。角色出狱后无家可归,朋友提议“送返台北”实为委婉揭露其边缘化处境,暗示尊严在生存压力下的让位。

六、过去与未来的矛盾

“你进去那么久,父母都走了,哪还有家啊?”

意义:以“家”的消逝象征时代断裂。父母离世与角色入狱形成双重时间差,出狱后面临的“无家可归”不仅是物理空间的丧失,更是与时代脱节的隐喻。

七、希望与现实的落差

“我是一只贪玩的小鸟,东南西北我到处逍遥。其实我已经太累了,疲倦的鸟,赶快回巢。”(主题曲歌词)

意义:以小鸟意象隐喻漂泊者的困境。“贪玩”暗讽被迫流浪的生存状态,“疲倦”直指心灵漂泊的虚无,“回巢”则成为对安宁归宿的永恒渴望,揭示繁华背后的身份迷失。

家在台北这些台词通过隐喻、对比与情感张力,构建了《家在台北》的多重主题:

代际关系:父母与子女的情感联结在时代变迁中的消解与重构;

展开全部身份认同:故乡记忆、文化符号与个人经历对身份的塑造;

社会批判:对底层边缘化群体的生存困境的揭露;

存在主义:个体在漂泊中寻求归属的永恒命题。

影片借台词将个体命运与时代洪流交织,使《家在台北》超越家庭伦理剧框架,成为对现代性困境的深刻反思。