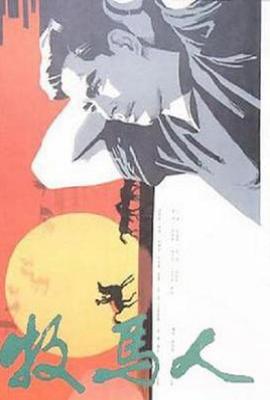

剧情简介

上世纪70年代末,曾在西北车乐川牧场当了半生牧马人的小学教师许灵均(朱时茂),大老远来到北京饭店,与30年未谋面的旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当时,追求人身自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,将妻子和孩子留在了美国。这次回国,他打算把徐令君带回美国继承自己的事业。

在交谈中,许灵均并不认为融入集体、始终把国家利益放在首位是过时思想的表现。他并不羡慕父亲的舒适生活。

回首几十年走过的路,他虽然有过年轻时被遗弃、青春被打成右派、被送上牧场的悲惨经历,但也曾数次从牧区淳朴善良的乡亲身上感受到人间的温暖。在嫁给了勤劳的四川姑娘李秀芝(丛珊饰)后,许灵均尝到了苦难后苏醒过来的悲伤和甜蜜。他认为,在国家终于克服了文化大革命的大障碍后,个人应该和他们的亲人朋友一起,跟随她走向新的生活。

上世纪70年代末,曾在西北车乐川牧场当了半生牧马人的小学教师许灵均(朱时茂),大老远来到北京饭店,与30年未谋面的旅美华侨企业家许景由(刘琼)见面。当时,追求人身自由的许景由无法忍受与妻子的错误婚姻,将妻子和孩子留在了美国。这次回国,他打算把徐令君带回美国继承自己的事业。 在交谈中,许灵均并不认为融...(展开全部)

经典台词(43)

纠错 补充反馈

「人要往远处看,吕蒙正当年还要过饭呢。」

背景:许灵均在困境中自我激励。

意义:以历史人物吕蒙正为榜样,鼓励在逆境中保持希望,体现困境中人的精神韧性。

「爸爸是妈妈手里的风筝,飞的再高,线还在妈妈手里。」

背景:许灵均面对赴美诱惑时的内心独白。

意义:象征家庭纽带的永恒,强调亲情的力量,暗示物质诱惑无法割断精神依恋。

「我把心都扒给他了,比钱贵重得多。」

背景:李秀芝对许灵均的爱。

意义:强调情感的价值超越物质,体现纯粹、坚定的爱情观。

「金钱是无法建造天伦的宫殿的。」

背景:许灵均拒绝父亲的钱财。

意义:批判物质至上的价值观,强调家庭与情感的珍贵,体现精神富足的重要性。

「不是我们自己的钱,一个也不要,这叫志气。」

背景:许灵均拒绝不劳而获。

意义:强调劳动尊严与自我认同,体现个体在困境中的骨气与原则。

「生活毕竟是美好的,大自然和劳动,给了我许多课堂上得不到的东西。」

背景:许灵均在草原上的感悟。

意义:赞美劳动与自然,体现人在困境中从质朴生活中寻找精神寄托。

1. “在我的生活中,忽然闯进了这样一个善良的人,我好像等待了多年……”

说者:许灵均旁白(初遇李秀芝时)

意义:

苦难中的救赎:李秀芝的出现象征底层民众的质朴善良,消解了许灵均因政治迫害产生的自我否定,体现“人民”对知识分子的精神拯救。

历史创伤的愈合:台词暗示个体命运与时代错误的和解,通过爱情与劳动重获生命意义。

2. “面包会有的,一切都会有的,我们用自己的双手来建设。”

说者:李秀芝鼓励许灵均

意义:

劳动伦理的颂歌:将“面包”(物质需求)与“双手劳动”绑定,呼应社会主义建设话语,强调自力更生对个体尊严的重建。

女性力量的觉醒:李秀芝从逃荒者成长为家庭支柱,打破传统女性依附形象,体现劳动妇女的主体性。

3. “我把心都扒给他了,比钱贵重得多!”

说者:许灵均拒绝父亲(资本家)的遗产继承

意义:

物质与精神的对抗:以“心”隐喻对土地与人民的忠诚,批判资本主义金钱至上价值观,强化社会主义集体主义信仰。

知识分子的抉择:许灵均代表一代人放弃个人利益、投身国家建设的理想主义情怀。

4. “敕勒川,风吹草低见牛羊……这是我的家!”

说者:许灵均遥望草原感慨

意义:

乡土认同的建构:引用北朝民歌《敕勒川》,将地理空间升华为精神家园,表达知识分子与土地的深层联结。

历史反思的隐喻:草原的广阔包容反衬政治运动的荒诞,暗示自然与劳动比意识形态更能定义人性本质。

5. “生活,毕竟不是天上的云彩。”

说者:许灵均父亲(归国华侨)的忏悔

意义:

理想主义的祛魅:借“云彩”比喻虚无的西方物质生活,肯定脚踏实地的劳动价值,暗合改革开放初期“实践检验真理”的思潮。

代际对话的和解:父子价值观冲突最终归于对“真实生活”的共识,象征历史伤痕的代际弥合。

多维度分析

展开全部时代与个人命运

历史烙印:影片展现特殊历史时期对个人命运的冲击,如许灵均因家庭出身被发配至西北牧场。

个体坚守:许灵均在困境中保持精神独立,体现个体在时代洪流中的尊严与选择。

物质与精神

抉择:许灵均拒绝赴美继承家业,选择留在草原,强调精神富足超越物质诱惑。

批判:通过台词“金钱无法建造天伦的宫殿”,批判物质至上的价值观。

家庭与情感

爱情:李秀芝与许灵均相濡以沫的爱情,体现家庭作为精神支柱的力量。

亲情:许灵均对家人的牵挂,象征家庭纽带的永恒。

劳动与自然

赞美劳动:通过台词“生活毕竟是美好的,大自然和劳动……”赞美劳动的价值。

自然象征:草原作为人物情感寄托的象征,体现自然与人的和谐共生。

电影的艺术特色

现实主义叙事

真实感:真实展现历史背景与人物情感,如许灵均的劳动场景、牧民群体的温暖。

代入感:通过质朴的台词与场景,增强观众的情感共鸣。

时代烙印

历史反思:深刻反映特殊历史时期的社会现实,如政治运动对个人命运的影响。

人性光辉:在困境中展现人性的善良与坚韧,如牧民对许灵均的帮助。

质朴美学

自然景色:草原、马群等自然元素与人物情感融合,营造诗意氛围。

台词风格:台词质朴而富有哲理,如“人是万灵之长,智慧的差异是很小的,经历本身也是文化”。

对比与呼应

许灵均的抉择

物质 vs. 精神:在父亲提供的物质诱惑前,选择留在草原,体现精神坚守。

李秀芝的坚韧

困境中的乐观:在物质匮乏中保持乐观,支持丈夫,体现女性力量。

牧民群体的温暖

集体主义精神:董大爷、郭扁子等角色对许灵均的帮助,体现集体主义的温暖。

《牧马人》的经典台词如诗如歌,剖开时代的创伤,展现人性的光辉。它们不仅是角色心声的传递,更是对特殊历史时期的深刻反思。影片通过现实主义叙事与质朴美学,让观众在泪水中感受人性的温暖,在困境中看到希望的力量。正如那句台词:“生活毕竟是美好的,大自然和劳动,给了我许多课堂上得不到的东西”,在物质匮乏的年代,人们从自然与劳动中寻找精神寄托,这种质朴的生活态度,成为照亮前路的微光。

展开全部集体主义对个人创伤的治愈

许灵均从“右派”到“牧马人”的身份转变,通过台词“是这里的人、这里的山水救了我”,凸显集体劳动与人民情感对历史错误的救赎力量。

社会主义劳动伦理的复归

李秀芝的“双手建设”话语,将劳动从政治惩罚工具还原为创造价值的崇高行为,重构知识分子的社会意义。

中西价值观的辩证对话

许灵均与父亲的对抗(“金钱无法建造天伦的宫殿” vs. “这是我的家”),反映改革开放初期对现代化道路的审慎思考。

文化意义

伤痕文学的影像化表达:影片以温情消解苦难叙事,将政治反思转化为对人性善与劳动美的礼赞,契合80年代“向前看”的社会基调。

乡土中国的精神图腾:草原、马群、土屋等意象通过台词被赋予“家国同构”的象征意义,成为一代人的集体记忆载体。

知识分子身份的重塑:许灵均的“留下”选择,标志着知识分子从“被改造对象”到“建设主体”的话语权转变。

展开全部经典场景台词延伸

李秀芝写信:“爸爸说,他是右派,可妈妈说,右派也是人。”

意义:以孩童视角解构政治标签,用朴素人性观消解阶级斗争逻辑,彰显普通民众对历史暴力的无声抵抗。