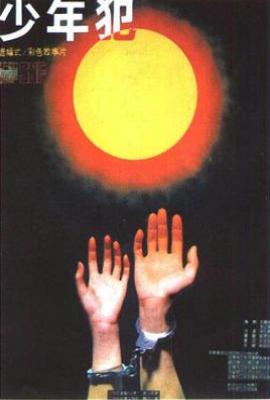

剧情简介

电影《少年犯》是1985年由张良执导的经典犯罪题材电影,之作,聚焦三位少年犯在少管所的改造历程。1985年上映后引发广泛社会关注。血色青春背后的社会寓言与精神救赎

剧情脉络:高墙内的血色青春

电影《少年犯》是1985年由张良执导的经典之作,聚焦三位少年犯在少管所的改造历程。

暴烈少年方刚:因持刀伤人入狱,性格暴虐,多次策划越狱。在女记者谢洁心的感化下,逐渐打开心防,却因父母冷漠试图自杀。

流浪儿萧佛:父母离异,偷窃为生,入狱后因父亲抛弃彻底崩溃。在指导员安慰下重拾希望,努力学习生存技能。

优等生沈金明:受黄色手抄本诱惑性侵幼女,入狱后痛悔,自学英语并提前出狱考上大学。

救赎者谢洁心:为调研少年犯成因深入少管所,用母爱感化众人,最终却因疏忽导致儿子沦为少年犯。

影片以真实少年犯为原型,讲述方刚(陆斌 饰)、萧佛(蒋健 饰)、沈金明(王劼 饰)等少年因持刀伤人、盗窃等罪行被送入上海市少年犯管教所改造的故事。

电影《少年犯》是1985年由张良执导的经典犯罪题材电影,之作,聚焦三位少年犯在少管所的改造历程。1985年上映后引发广泛社会关注。血色青春背后的社会寓言与精神救赎 剧情脉络:高墙内的血色青春 电影《少年犯》是1985年由张良执导的经典之作,聚焦三位少年犯在少管所的改造历程。 暴烈少年方刚:因持刀伤人...(展开全部)

经典台词(14)

纠错 补充反馈

“人都是需要拉一把的……更何况他是个孩子!”

——管教员赵所长对少年犯的寄语,成为全片核心主题,呼吁社会包容与教育。

“妈妈,妈妈,儿今天叫一声妈,禁不住泪如雨下……”

——萧佛在“家长接见日”孤独落泪时唱出的《心声》,揭露家庭缺失对青少年的毁灭性影响。

“同样是一双手,为什么不能像现在一样去劳动赚钱生活呢?”

——管教员对少年犯的质问,批判偷盗行为的荒谬性,强调劳动的价值。

“如果你找到她,告诉她,我没忘了她……”(方刚)

隐喻:方刚从未见过母亲,却将“母亲的气味”视为精神支柱,揭露家庭暴力与亲情缺失的创伤。

“手里呀捧着窝窝头,菜里没有一滴油。”(主题曲《愁啊愁》)

时代印记:1980年代物质匮乏的写照,强化少年犯改造的艰难,呼应“严打”后社会情绪。

“我们都有罪,但不能因此归咎于他人。”

哲学思辨:批判简单归罪于家庭或社会,强调个体责任与自我救赎。

“青春里有太多的少年,他们是最美好的年华。”

情感共鸣:以诗意语言表达对迷途少年的同情,呼吁社会关注其成长困境。

家庭伦理批判

展开全部暴力循环:方刚父亲以暴力教育,导致其性格扭曲;萧佛父母离异,使其成为流浪儿。

救赎悖论:谢洁心拯救他人却忽视儿子,暗示家庭关怀的不可替代性。

社会镜像书写

时代创伤:1980年代文化开放后的精神迷茫,物质丰富但价值观混乱,少年犯罪成为“严打”对象。

制度反思:少管所的规训与感化并存,但结尾谢洁心儿子的悲剧,揭露社会改造体系的局限。

人性救赎可能

教育力量:谢洁心以母爱为钥匙,打开少年犯心扉,证明关怀比惩罚更有效。

个体觉醒:沈金明狱中自学英语,象征知识对灵魂的救赎;方刚自杀未遂后,因父母探视重拾希望。

青少年犯罪的社会反思

影片通过真实案例揭示青少年犯罪与家庭破裂、教育缺失、社会不良风气的关系,如萧佛被三次抛弃的童年阴影直接导致其堕落。

教育改造的探索与突破

首次采用监狱实景拍摄,启用真实少年犯参演,增强纪实性;

通过艺术矫治(如自编歌舞、非遗技艺)唤醒少年自我认同,如彩带龙非遗课程帮助少年重拾尊严。

家庭与社会责任的重申

影片警示父母需关注子女心理健康,谢洁心因忙于工作忽视儿子教育导致其犯罪,成为全片最震撼的对比。

艺术与现实的交融

展开全部主题曲《心声》由少年犯谱曲演唱,情感真挚,成为一代人的集体记忆。影片获第9届百花奖最佳故事片奖,推动社会对青少年犯罪问题的关注。

《少年犯》以震撼的真实性和深刻的社会洞察,成为中国犯罪题材电影的里程碑。它不仅记录了特殊历史时期的改造实践,更持续呼吁:每个迷途的灵魂都值得被“拉一把”,而这份包容与教育,需要家庭、社会与制度共同守护。

展开全部当代回响:血色寓言的未竟之问

少年犯罪根源:2025年视角下,影片归因于家庭缺失显单薄,需纳入社会阶层、教育公平等维度。

司法体系进化:当代少年司法更强调心理干预与社区矫治,但影片中“规训与惩罚”的冲突仍具现实意义。

文化记忆载体:主题曲《愁啊愁》成为时代符号,其悲怆旋律仍在法治节目中回响,成为少年犯群体的集体记忆。

《少年犯》以血色青春为镜,照见1980年代的社会创伤与人性救赎。当方刚在狱中吞下剪刀,那不仅是少年对暴力的反抗,更是对亲情的绝望呼唤。影片结尾的讽刺闭环,警示世人:拯救少年犯,需先治愈病态的家庭与社会。

展开全部