剧情简介

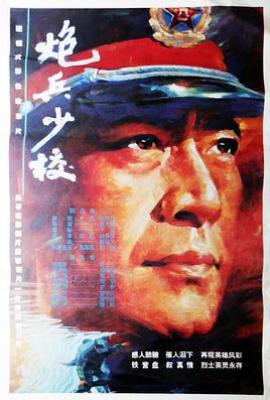

《炮兵少校》是长春电影制片厂于1993年推出的军事题材剧情片,由赵为恒执导,周里京、吕晓禾、高强等主演。影片以解放军烈士苏宁的真实事迹为原型,讲述炮兵少校楚宁从普通战士成长为军事改革先锋,最终为掩护战友牺牲的感人故事。

核心情节:

血色青春(1969年):新兵楚宁与战友黎明在战场雷区以肉身滚雷开辟道路,结下生死情谊。

时代裂痕(20年后):楚宁晋升炮团代理参谋长,提出“冲击线前移”战术改革,却遭保守派质疑;与因伤退役成为商人的黎明重逢,昔日战友因价值观分歧渐行渐远。

生命绝唱:试验场手榴弹投掷意外中,楚宁为救新兵梁滨扑向即将爆炸的手榴弹,以生命践行军人使命,最终在战友的悲痛与追思中落幕。

叙事张力:影片通过双线交织——楚宁的军事理想与战友关系的疏离,折射改革开放后军队现代化转型中的阵痛与坚守。

《炮兵少校》是长春电影制片厂于1993年推出的军事题材剧情片,由赵为恒执导,周里京、吕晓禾、高强等主演。影片以解放军烈士苏宁的真实事迹为原型,讲述炮兵少校楚宁从普通战士成长为军事改革先锋,最终为掩护战友牺牲的感人故事。 核心情节: 血色青春(1969年):新兵楚宁与战友黎明在战场雷区...(展开全部)

经典台词(20)

纠错 补充反馈

家国情怀:

“家国破碎之际,以军人之身报效先人。”

(点明军人职责,体现角色舍身报国的信念。)

牺牲精神:

“待我成尘时,你将见我的微笑。”

(化用鲁迅诗句,表达无惧牺牲的豁达,暗含对理想主义的坚守。)

军人使命:

“流尽最后一滴血,与敌人拼到底。”

(展现军人血性,强调战斗意志的坚定。)

时代批判:

“人各有命,军人有军人的命。”

(通过楚宁之口,批判和平年代对军人精神的遗忘,强调职业使命的特殊性。)

“冲击线前移不是蛮干,是科学!”(楚宁)

——体现其军事改革理念,强调技术革新与战术突破的结合。

“当年一起滚雷区的兄弟,现在连句话都说不上。”(楚宁)

——道出战友情谊在时代变迁中的失落,暗含对功利主义的批判。

“手榴弹没响,我就能再教你们一次怎么扔!”(楚宁牺牲前)

——以生命为代价的师者情怀,将军人使命升华为精神传承。

“龙城的炮声,不能变成商场的算盘声!”(董军长)

——象征军队现代化进程中理想与现实的激烈碰撞。

《炮兵少校》以质朴叙事与深刻主题,塑造了一位和平年代的英雄。楚宁的故事告诉我们:军人精神不仅存在于战火中,更在每一次革新、每一次牺牲中延续。这是一部关于信仰、使命与传承的力作,值得每个时代的人深思。

展开全部《炮兵少校》以英雄的陨落叩问时代,既是对牺牲精神的崇高礼赞,亦是对军人使命的深刻叩问。当楚宁化作炮火中的一道光,影片完成了对一代代中国军人精神谱系的永恒铭刻。