剧情简介

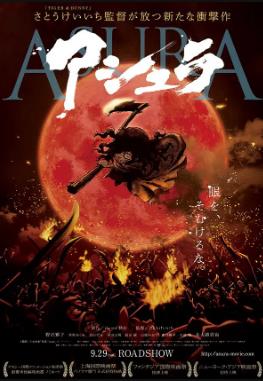

《日本版阿修罗》(2012年日本动画电影)是由佐藤敬一执导的暗黑寓言式动画,改编自乔治·秋山1970年同名漫画。影片以平安时代末期的饥荒与战乱为背景,通过主角阿修罗的生存挣扎,探讨人性与兽性的永恒博弈。

世界观设定:

时代背景:15世纪中叶的日本平安时代末期,应仁之乱引发社会崩溃,洪水、干旱与饥荒将京都变为焦土,百姓陷入“人吃人”的炼狱。

宗教隐喻:佛教“阿修罗道”象征嗔恨与争斗,影片将这一概念具象化为乱世中人的生存状态。

主线叙事:

阿修罗的诞生:

孕妇在佛像前生下男婴后,因饥饿将婴儿抛入火中,但暴雨浇灭火焰,婴儿存活。八年后,少年阿修罗以杀戮为生,獠牙利爪,被村民视为野兽。

人性觉醒:

阿修罗被游方僧人救下,取名“阿修罗”,并教会他“南无阿弥陀佛”。僧人断臂饲食,以“人心与兽性并存”点化他。

若狭的出现成为转折:她教阿修罗说话、识字,给予他爱与尊严。阿修罗首次感受到人性的温暖,学会微笑。

悲剧与救赎:

若狭因阿修罗误伤爱人七郎而斥其“畜生”,阿修罗绝望重返荒野。多年后,若狭为保护村民饿死,阿修罗最终放下杀戮,皈依佛门。

核心冲突:

人性与兽性的撕裂:阿修罗在生存本能与道德良知间挣扎,象征人类面对绝境时的道德困境。

个体与集体的对抗:村民为生存互相残杀,若狭的纯净成为乱世中唯一的人性之光。

《日本版阿修罗》(2012年日本动画电影)是由佐藤敬一执导的暗黑寓言式动画,改编自乔治·秋山1970年同名漫画。影片以平安时代末期的饥荒与战乱为背景,通过主角阿修罗的生存挣扎,探讨人性与兽性的永恒博弈。 世界观设定: 时代背景:15世纪中叶的日本平安时代末期,应仁之乱引发社会崩溃,洪...(展开全部)

经典台词(25)

纠错 补充反馈

若狭(对阿修罗怒吼):

“畜生!我从未见过像你这样肮脏的野兽!”

(揭示人性对异化的恐惧与排斥)

僧人(断臂饲食):

“人与野兽不同,人有心。心会痛,会悔恨,这就是人的证明。”

(点明人性本质)

阿修罗(独白):

“如果我是野兽,人都是我的敌人。问题只有一个——将他们吃掉。”

(展现生存逻辑的残酷性)

若狭(临终前):

“我宁愿饿死,也不愿成为和你一样的人。”

(道德坚守的悲剧性宣言)

僧人(旁白):

“不杀生就活不下去,这是人之本性。但背负罪业,仍努力活下去,世界因此而美。”

(全片核心哲学)

“人的本性就是通过吃掉其他生命而活下去,背负着罪恶,即使那样也在有限的生命中拼命地活下去,正因为那样,这个世界才如此美丽。”

影片核心台词,揭示生存的本质:人类为活下去必须夺取其他生命,这种“罪恶”与“生存”的矛盾构成世界美丽与残酷的共生。

“在你眼里,凡是生物都是敌人吗?”

若狭对阿修罗的质问,迫使他反思野兽般的生存法则,暗示人性与兽性的分野在于“共情”与“道德”。

“人都一样,他们若没有食物,一样互相残杀。”

法师对阿修罗的教诲,点明乱世中人性泯灭的普遍性,同时暗示“文明”的脆弱性。

“我不是人,是野兽。”

阿修罗的自我认知,反映其从兽性向人性挣扎的痛苦,亦是导演对“人性本恶”的隐喻。

“时值乱世,战火纷飞,饿殍遍野,在这片焦土上,该赖何生存?”

影片开场旁白,以问题形式抛出主题,暗示在极端环境下,生存本身成为对道德的终极考验。

《阿修罗》以一场人性与兽性的终极博弈为棱镜,折射生存与道德的永恒命题。影片通过阿修罗的救赎之路,展现人性在极端环境下的觉醒与坚守,同时以佛教哲学与社会批判,深化对“文明”与“兽性”的思考。其经典台词与影像风格共同构建了对时代的深刻反思,正如导演佐藤敬一所言:“我想拍一部让人直面人性黑暗,却仍能看见光的电影。”这部作品不仅是日本动画的现实主义巅峰,更是对人性复杂性与坚韧性的终极致敬。

展开全部与《大护法》对比:

展开全部同为暴力寓言,本片侧重宗教哲学,而《大护法》以黑色幽默解构权力;

若狭与“庖卯”形成善恶对照,前者唤醒人性,后者沉溺杀戮。

与《寄生虫》对比:

奉俊昊以阶级讽刺社会结构,佐藤敬一以乱世拷问人性本质,二者共同构成东亚电影的社会批判双峰。

《阿修罗》以宗教隐喻为壳、人性博弈为核,构建了一个“恶即常态”的修罗场。通过极致暴力与诗意救赎的交织,影片不仅是对日本战乱历史的反思,更是对现代社会中个体生存困境的哲学叩问——当系统性的恶成为生存前提,人性是否注定湮灭?这种充满张力的表达,使其成为动画电影中兼具宗教深度与社会批判的里程碑之作。