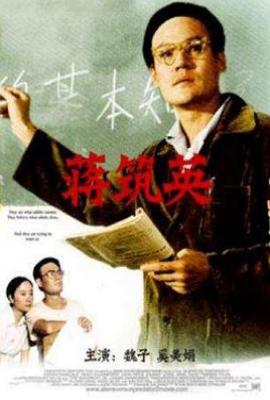

剧情简介

《蒋筑英》是由宋江波执导的传记电影,改编自长春光机所副研究员蒋筑英的真实事迹,于1992年上映。影片聚焦蒋筑英为光学事业奉献一生的短暂人生:他自幼家贫,凭借勤奋考入北京大学物理系,后追随导师王大珩从事光学研究,攻克多项技术难题(如建立中国首台光学传递函数测试装置),推动国产彩色电视技术突破。然而,长期超负荷工作导致他身患重病,43岁时因突发疾病逝世于成都出差途中。影片以妻子路长琴赴成都奔丧为叙事主线,穿插其科研生涯、家庭矛盾(如因父亲历史问题无法入党)及师生情谊,展现其“甘为铺路石”的知识分子精神。

《蒋筑英》是由宋江波执导的传记电影,改编自长春光机所副研究员蒋筑英的真实事迹,于1992年上映。影片聚焦蒋筑英为光学事业奉献一生的短暂人生:他自幼家贫,凭借勤奋考入北京大学物理系,后追随导师王大珩从事光学研究,攻克多项技术难题(如建立中国首台光学传递函数测试装置),推动国产彩色电视技术突破。然而,长...(展开全部)

经典台词(18)

纠错 补充反馈

科学家的精神独白

“红烛啊!是谁制的蜡给你躯体?是谁点的火点着灵魂?为何更需烧蜡成灰,然后才放光呢?”

出处:改编自闻一多《红烛》,作为画外音贯穿全片。

深意:以红烛自喻,隐喻蒋筑英为科学燃烧生命的献身精神。他临终前仍在修改论文,正如红烛“流一滴泪,灰心流泪,创造光明”。

“拿大顶看世界,一切都颠倒了。”

场景:蒋筑英教女儿观察世界的独特方式,他倒立着看窗外风景。

象征:打破常规视角,体现他颠覆性思维与追求真理的执着。这一动作也成为他敢为人先的科学精神的视觉化符号。

“我是您的儿子。毛主席叫我来看望您老人家。”

背景:蒋筑英父亲平反后,他带着政策文件探望老人,却因过度劳累病发,这句话成为临终遗言。

张力:个人命运与时代洪流的碰撞,既展现他对父亲的愧疚,也暗示知识分子在政治漩涡中的无力感。

“我不是候鸟,哪儿暖和往哪儿飞!”

蒋筑英劝阻学生司马森出国时所言,强调知识分子的责任感与家国情怀,成为全片精神内核的象征。

“人活着不能只为自己过好生活,而要为社会负责。”

蒋筑英在给父亲的信中袒露心声,揭示其奉献精神的根源。

“你画的人民大会堂得了一百分!”“不,要实事求是,没调查清楚不能下结论!”

父子争执片段,展现蒋筑英严谨的科学态度与耿直性格。

片尾三千学生举烛送别

以柴可夫斯基《第一钢琴协奏曲》为配乐,红烛象征蒋筑英如烛般燃烧自我的生命,呼应其“红烛精神”的自我期许。

红烛精神永续燃烧

展开全部《蒋筑英》以冷峻的现实笔触与炽热的人文关怀,刻画了一位“知识分子版《焦裕禄》”。它不仅是对一位科学家的礼赞,更是一曲献给所有在时代夹缝中坚守理想者的悲歌。正如片尾红烛摇曳,蒋筑英的精神未随生命逝去,而是在每一次对真理的追寻、每一份对家国的热爱中,永远“莫问收获,但问耕耘”。在当今科技竞争与价值多元的时代,这部影片依然在叩问:我们是否还能如红烛般,为信仰“烧蜡成灰,创造光明”?

现实意义与传承价值

展开全部影片在改革开放初期科技人才短缺背景下推出,呼应国家对知识分子的呼唤。蒋筑英“甘坐冷板凳”的精神成为科研工作者的标杆,其事迹被纳入党史学习教育,激励后辈坚守初心。

影史地位

《蒋筑英》是90年代主旋律电影的典范之作,获第13届金鸡奖最佳故事片提名、北京大学生电影节组委会大奖,并被列为“五个一工程”获奖影片。其以平实视角重塑科学家形象,为同类传记片(如《钱学森》)提供“去神化”叙事范本,被誉为“用光影铭刻民族脊梁的深情之作”。