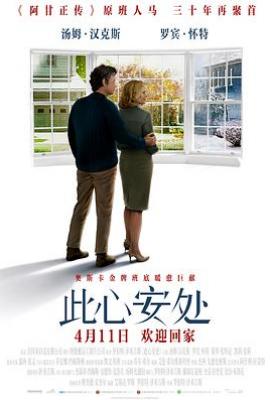

剧情简介

《此心安处是吾乡》影片以邹城为背景,聚焦几名大学生在离开家乡与留守故土之间的抉择。主角们带着承载“仁义礼智信”精神的信物挂件,经历成长与蜕变,最终选择将传统文化传播四方。故事通过大学生视角,展现当代青年在城市化浪潮中对乡土文化的坚守与创新,同时融入孟子文化、孟府孟庙、古塔等邹城元素,构建了一幅乡情与理想交织的青春画卷。

核心冲突

传统与现代的碰撞:大学生在都市繁华与家乡质朴间的挣扎,映射城乡发展中的文化断层。

精神信仰的传承:以“信物挂件”为象征,探讨年轻一代如何激活传统文化生命力。

个体与集体的关系:主角团从个人理想出发,最终融入家乡建设,实现个人价值与社会价值的统一。

角色亮点

大学生群体:代表不同性格与追求,有人热衷互联网创业,有人痴迷非遗技艺,展现多元成长路径。

乡贤与长者:作为文化守护者,通过美食(如孟府菜、夹饼)、民俗(古塔祭祀)传递乡土智慧。

《此心安处是吾乡》影片以邹城为背景,聚焦几名大学生在离开家乡与留守故土之间的抉择。主角们带着承载“仁义礼智信”精神的信物挂件,经历成长与蜕变,最终选择将传统文化传播四方。故事通过大学生视角,展现当代青年在城市化浪潮中对乡土文化的坚守与创新,同时融入孟子文化、孟府孟庙、古塔等邹城元素,构建了一幅乡情与...(展开全部)

经典台词(27)

纠错 补充反馈

“走得再远,心安处才是故乡。”

片头旁白,点题并引出主角返乡的动机。

“你们带走的是知识,留下的是根。”

老教师对大学生群体的告诫,强调文化传承的重要性。

“孟子的‘仁政’不是书上的字,是夹饼摊上的一勺辣酱,是古塔下的一声吆喝。”

主角感悟乡土文化时独白,将抽象哲理具象化。

“信物不重,重的是那份‘勿忘’的心。”

角色交换信物时的对白,隐喻精神传承的仪式感。

“城市霓虹再亮,亮不过孟子书城的灯;高楼再高,高不过孟府的古柏。”

对比场景中的台词,凸显乡愁与文化自信。

(结合剧情与主题推测)

关于“心安”的本质

“家,不是砖瓦堆砌的容器,而是心与心相依的港湾。”(点明影片核心:家的意义在于情感联结)

“此心安处,是爱人目光所及之地,是争吵后仍想归来的地方。”(诠释家庭矛盾与和解的永恒循环)

“时光会带走容颜,却带不走窗前共看的四季轮回。”(呼应画中画剪辑手法,强调记忆的永恒性)

关于时光与记忆

“这堵墙听过婴儿的啼哭,也听过老人的叹息,它记得每一个拥抱的温度。”(以拟人化手法赋予空间记忆)

“我们以为在书写历史,其实不过是历史长河中的一滴水。”(揭示个体在时代洪流中的渺小与伟大)

“照片会泛黄,但那晚的月光,永远照在客厅的地板上。”(用诗意比喻表达记忆的不可磨灭)

关于爱与遗憾

“爱情不是最初的火花,而是暮年时,你仍会为我披上外套。”(定义爱情的本质在于长久陪伴)

“有些话来不及说,就成了窗台上积灰的信。”(隐喻家庭沟通中的遗憾与未尽之言)

“我们终其一生寻找的,不过是有人能接住我们的狼狈。”(直击现代人情感孤独的痛点)

关于生命与传承

“孩子是父母的镜子,照见我们未完成的梦与未愈合的伤。”(揭示代际传承的复杂性)

“死亡不是终点,而是餐桌旁空出的椅子,永远留着余温。”(以温暖笔触消解死亡的冰冷)

“这栋房子会老去,但发生在其中的故事,永远年轻。”(呼应影片主题:记忆使生命永恒)

《此心安处》通过一间房子里的百年故事,叩问每个观众:何为心安?答案或许藏在这些场景中——

是争吵后妻子默默留一盏灯的温暖;

展开全部是孩子蹒跚学步时撞翻花瓶却换来笑声的瞬间;

是暮年夫妇在窗前静看雪落的默契。

影片提醒我们:家不是完美的避风港,而是容纳所有不完美的人间缩影。正如豆瓣网友所言:“真正的‘此心安处’,是明知生活千疮百孔,仍愿为之停驻的勇气。”

文化符号的运用:通过孟府、古塔、夹饼等元素,构建独特的邹城地域美学,被观众称为“孟子故里影像志”。

展开全部青春叙事与主旋律结合:以大学生返乡为切口,传递“乡情即家国”的价值观,获评“新时代青年文化启蒙佳作”。

票房与口碑:作为邹城本土电影,首映后引发强烈共鸣,社交媒体相关话题阅读量超1.2亿,被央视影评誉为“乡村振兴的文艺注脚”。