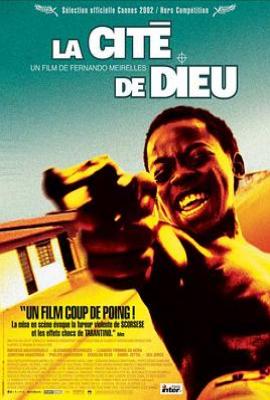

剧情简介

《上帝之城》以20世纪60至70年代巴西里约热内卢的贫民窟“上帝之城”为舞台,这里被描述为“魔鬼也会叹息转身的地方”,充斥着暴力、毒品、黑帮与贫困。影片通过主角阿炮(布斯卡)的视角,展现了一个被上帝遗忘的角落中,青少年如何在暴力与生存的夹缝中挣扎求生。1960年代,贫民窟的“少年三侠”(阿毛、阿夹、阿呆)以抢劫为生,但一次妓院抢劫事件改变了命运。阿呆(小豆子)因枪杀五人成为帮派核心,而阿毛与阿夹相继死于警察或帮派火拼。

小霸王的毒品帝国

1970年代,小豆子改名“小霸王”,通过吞并地盘建立毒品王国,与好友班尼共同掌控贫民窟。班尼因爱上安吉莉卡试图金盆洗手,却在告别派对上被误杀,引发两派血腥复仇。

阿炮的救赎之路

阿炮因拍摄帮派火拼照片被卷入纷争,最终凭借相机记录的真相逃离贫民窟,成为杂志社摄影师,象征着黑暗中唯一的光明。

主题与风格

影片以高速剪辑、纪实摄影和森巴配乐,将暴力美学与人性挣扎结合,揭示社会不公与贫困如何扭曲人性,同时通过班尼的爱情线、小霸王的矛盾性展现复杂的人物弧光。

《上帝之城》以20世纪60至70年代巴西里约热内卢的贫民窟“上帝之城”为舞台,这里被描述为“魔鬼也会叹息转身的地方”,充斥着暴力、毒品、黑帮与贫困。影片通过主角阿炮(布斯卡)的视角,展现了一个被上帝遗忘的角落中,青少年如何在暴力与生存的夹缝中挣扎求生。1960年代,贫民窟的“少年三侠”(阿毛、阿夹、...(展开全部)

经典台词(15)

纠错 补充反馈

“班尼是上帝之城最好的流氓。”

(Benny was the coolest hood in the City of God.)——评价班尼的复杂性格,兼具暴力与善良。

“有哪里比上帝之城,更适合发生奇迹?”

(But what better place for a miracle to happen than in the City of God?)——讽刺暴戾环境中的荒诞希望。

“恐惧不是黑夜的惊骇,也不是白昼的飞箭。”

(Fear not the terror by night, nor the arrow that flies by day.)——引用《圣经》诗句,暗示暴力如影随形。

“他们没血没泪,就像这小子。”

(They’re all robots, like this punk here.)——批判帮派分子被暴力异化为工具。

“一张照片可以改变我的人生。”

(A picture could change my life.)——阿炮通过摄影逃离深渊的信念。

“为何留在上帝遗忘的上帝之城?”

(Why remain in the City of God where God has forgotten you?)——质问角色对暴力的妥协。

现实与隐喻

电影改编自巴西作家保罗·林斯的真实经历,但通过戏剧化叙事,将贫民窟的混乱升华为对资本主义剥削、政府腐败的控诉。例如,警察与毒贩勾结收受贿赂的情节,直指社会制度的崩塌。而结尾“新势力取代旧帮派”的循环,暗示暴力永无终结。

如需完整台词列表或更详细的分段解析,可参考来源。