剧情简介

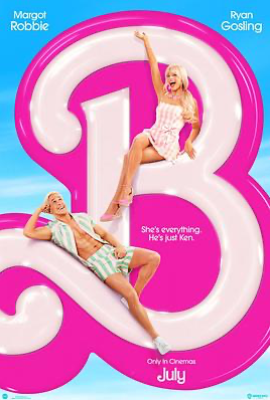

《芭比》是由格蕾塔·葛韦格执导,玛格特·罗比、瑞恩·高斯林主演的奇幻冒险喜剧,于2023年7月21日在美国及中国内地同步上映。影片以经典玩具芭比娃娃为灵感,构建了一个充满奇幻色彩的故事世界:

背景设定:

芭比乐园:一个理想化的粉色宇宙,所有芭比和肯都过着无忧无虑的完美生活,拥有各种职业和社交场景。

存在危机:芭比突然发现自己和周围出现“不完美”现象(如口气、脚痛),意识到存在感危机,决定与男友肯前往现实世界探寻真相。

核心事件:

现实世界冲击:芭比和肯来到人类世界,发现性别权力结构与乐园截然不同——男性主导职场,女性面临物化与规训。

肯的异化:肯被男权思想吸引,返回乐园后推行“父权制改革”,导致秩序崩溃。

芭比觉醒:芭比联合其他芭比娃娃,通过女性魅力瓦解肯的统治,夺回乐园控制权。

终极选择:芭比拒绝被物化为“完美偶像”,选择成为人类,在现实世界中追寻真实自我。

结局与彩蛋:

芭比成为人类后,首次体验妇科检查,呼应其作为玩具“无生殖器官”的设定,象征对女性身体自主权的拥抱。

影片结尾的“女孩之夜”场景,暗示芭比将作为女性主义者继续探索自我与世界的边界。

《芭比》是由格蕾塔·葛韦格执导,玛格特·罗比、瑞恩·高斯林主演的奇幻冒险喜剧,于2023年7月21日在美国及中国内地同步上映。影片以经典玩具芭比娃娃为灵感,构建了一个充满奇幻色彩的故事世界: 背景设定: 芭比乐园:一个理想化的粉色宇宙,所有芭比和肯都过着无忧无虑的完美生活,拥有各种职业和社交场景。 ...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

“我们必须时刻做到无可挑剔,可事与愿违我们又总是一错再错。”

场景:葛洛莉亚(亚美莉卡·费雷拉饰)对芭比的觉醒宣言。

意义:

揭露社会对女性的矛盾规训:要求女性“完美”却不提供实现路径。台词以排比句式强化压迫感,如“必须瘦又不能太瘦”“要钱但不能张口”,批判女性被置于“怎么做都是错”的困境中。

“你可以做一切你想做的,去当总统,或是母亲,或是又当总统又当母亲,或是也不当总统也不当母亲。”

场景:芭比对人类女孩索菲亚的启发。

意义:

打破传统性别角色枷锁,强调女性选择的多元性。通过“总统/母亲”的并列与否定,否定“女性必须二选一”的刻板印象,传递“选择即自由”的现代女性主义理念。

“成为好女人几乎是不可能的。”

场景:芭比对人类世界女性处境的总结。

意义:

以悖论形式解构“好女人”神话,指出社会标准(如“不能变老/自私/失败”)的荒谬性。台词隐含对“女性必须压抑自我以符合他人期待”的控诉。

“我想要成为自己,而不是被制造的商品。”

场景:芭比与创始人露丝·哈德勒的对话。

意义:

揭示影片核心矛盾——商业文化对女性形象的物化。芭比拒绝作为“完美偶像”被消费,强调个体主体性,呼应现实中女性对打破容貌焦虑、职场歧视的诉求。

“人类都会死,但思想可以永存。”

场景:老年芭比对人类生命的感悟。

意义:

升华主题至存在主义层面,将个体生命有限性与思想传承结合。暗示芭比虽成为人类,但其觉醒精神将影响更多女性,形成跨代际的性别平权运动。

“芭比可以是任何角色,女孩们能成为任何想成为的人。”

——揭示电影核心主题:打破性别刻板印象,倡导女性多元身份的可能性。

“你必须瘦,但不能承认想瘦;要有事业,但必须照顾所有人……到了最后,你不但做错了所有事,所有的错都怪在你头上。”

——批判社会对女性的矛盾规训,揭露父权制对女性行为的隐性压迫。

“爱和想象力能够改变世界。”

——呼应芭比乐园的初始设定,暗示女性力量通过创造与想象突破现实束缚。

“我想成为那些创造意义的人的一部分,而不是成为被制造出来的东西。”

——芭比觉醒的宣言,强调女性从“被定义”到“自我定义”的转变。

“无论是父权制还是芭比,都只是人类为了寻找意义构造的东西。”

——解构性别议题的本质,呼吁超越二元对立的思维。

女性主义解构与重建

展开全部批判层面:通过“必须时刻完美”等台词,揭露父权制对女性的隐性压迫。

建构层面:芭比选择成为人类,象征女性从“被凝视的客体”到“掌握主体性的存在”的转变,呼应#MeToo运动后的全球女性觉醒浪潮。

现实与理想的辩证关系

芭比乐园的粉色幻象与人类世界的灰色现实形成对比,暗示社交媒体时代“完美人设”的虚幻性。

芭比最终接纳不完美(如妇科检查),传递“真实即力量”的价值观,鼓励观众面对自身局限。

性别政治的全球化隐喻

肯的“父权制改革”讽刺现实中男性权力结构的自我复制。

芭比联合多元女性群体夺权,隐喻全球女性通过团结对抗系统性歧视的斗争。

《芭比》以糖果色外壳包裹锋利的批判内核,用经典台词搭建起女性主义的现代寓言。它让我们在笑声中反思:当社会要求女性“永远无可挑剔”时,是否也在剥夺她们“成为自己”的权利?芭比的选择告诉我们——真正的自由,始于接纳不完美的勇气,成于打破规训的觉醒。

展开全部性别议题的解构与重构

影片通过荒诞的喜剧形式,解构了“完美女性”的刻板形象。芭比从“塑料玩偶”到“真实人类”的蜕变,隐喻女性挣脱社会规训、拥抱复杂人性的过程。肯的觉醒(从“父权代言人”到“反叛者”)则进一步挑战了性别权力的单一叙事。

商业与艺术的平衡

作为一部高票房商业片,《芭比》以粉色视觉奇观吸引大众,却通过台词与情节传递尖锐的女性主义批判。例如,美泰公司男性董事会的设定,讽刺了资本对女性主义的消费与异化。

母女关系的代际对话

影片通过芭比与人类母亲葛洛莉亚的互动,探讨女性经验的传承与突破。葛洛莉亚的独白“我们必须时刻做到无可挑剔”直指母亲辈的生存困境,而芭比的觉醒则象征新一代女性对自由选择的追求。

社会争议与启示

展开全部电影引发关于“极端女权”与“性别本质主义”的讨论。例如,芭比最终选择成为普通人类并接受妇科检查的情节,被部分观众视为对生理性别框架的妥协,但也有人认为这是对身体自主权的肯定。

《芭比》以14亿美元全球票房成为现象级作品,其台词金句在社交媒体引发广泛共鸣。影片不仅推动女性主义议题进入大众文化视野,更通过商业与艺术的结合,证明性别平等议题可通过娱乐形式实现破圈传播

展开全部