剧情简介

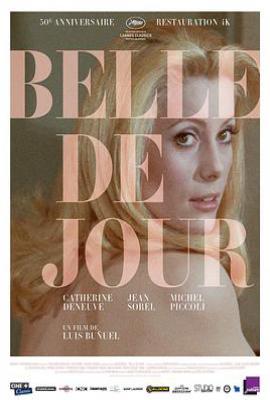

《白日美人》(Belle de Jour)是西班牙导演路易斯·布努埃尔于1967年执导的法国电影,由凯瑟琳·德纳芙主演,1967年在法国上映。电影改编自约瑟夫·科塞尔的同名小说,讲述了一位美丽中产女子塞芙丽娜在压抑与欲望间的挣扎。

幸福表象:塞芙丽娜拥有英俊富有的外科医生丈夫皮埃尔,看似生活美满,但丈夫无法满足她的肉欲需求。

欲望觉醒:她通过幻想受虐场景获得欢愉,最终选择在丈夫出诊的下午2点到5点化名“白日美人”,在妓院出卖身体。

命运交错:在妓院,她结识了职业杀手马塞尔,两人相互吸引,却陷入现实与虚幻的混乱。

荒诞结局:塞芙丽娜向丈夫坦白一切后,丈夫从轮椅上站起,两人拥抱计划度假,仿佛一切未发生。探讨中产阶级女性的欲望压抑与自我觉醒。影片荣获第32届威尼斯国际电影节金狮奖,成为影史经典。

背景设定:

塞维莉娜(凯瑟琳·德纳芙 饰)是巴黎中产阶级家庭主妇,丈夫皮埃尔(让·索里尔 饰)是外科医生,生活看似完美却充斥着性压抑与精神空虚。她常幻想被虐待的场景以获得快感。

双重生活的开启:

塞维莉娜化名“白日美人”,在丈夫白天出诊时潜入高级妓院接客,通过扮演被支配角色释放欲望。她与职业杀手马塞尔(皮埃尔·克里蒙地 饰)发展危险关系,两人互为救赎。

秘密的暴露:

丈夫的朋友哈森发现其秘密并试图勒索,马塞尔策划谋杀却误伤皮埃尔致其瘫痪。塞维莉娜坦白后,皮埃尔未苛责,但关系陷入沉默。

超现实结局:

影片结尾,瘫痪的皮埃尔突然站起,模糊了现实与幻想的界限,暗示塞维莉娜的欲望探索可能仅是自我心理的投射。

《白日美人》(Belle de Jour)是西班牙导演路易斯·布努埃尔于1967年执导的法国电影,由凯瑟琳·德纳芙主演,1967年在法国上映。电影改编自约瑟夫·科塞尔的同名小说,讲述了一位美丽中产女子塞芙丽娜在压抑与欲望间的挣扎。 幸福表象:塞芙丽娜拥有英俊富有的外科医生丈夫皮埃尔,看似生活美满,但...(展开全部)

经典台词(14)

纠错 补充反馈

“我无法解释,连我也不明白关于我自己。”

——塞维莉娜对自我认知的困惑,揭示角色内心的分裂与压抑。

“白日美人”

——妓院对塞维莉娜的称呼,隐喻她白天优雅外表下隐藏的欲望野性。

“你会喜欢她的,她是一个真正的贵族。”

——鸨母对塞维莉娜的评价,讽刺社会对“正常”与“异常”欲望的矛盾认知。

“有些勋章,刻在心里比肩上更沉重。”

——隐喻塞维莉娜因欲望与道德冲突承受的内心煎熬。

“一个人从来不会在酒吧感到无聊,不像在教堂里,要独自面对自己的灵魂。”

场景:塞芙丽娜在酒吧中的感悟,对比教堂的压抑。

意义:批判宗教的虚伪与压抑,强调世俗场所中人际互动的逃避性。酒吧的喧嚣掩盖了灵魂的孤独,而教堂的寂静却迫使个体直面内心的空洞。

“咋地,你还想赢得人生啊?至少可以输的慢一点吧。”

场景:妓院中的对话,反映塞芙丽娜对人生的无奈与自嘲。

意义:以黑色幽默面对命运的荒诞。塞芙丽娜在欲望的泥沼中挣扎,试图以“输得慢一点”来对抗人生的虚无,体现对无常的接受与反抗。

核心象征:镜子、面具与宗教隐喻

展开全部白日美人:象征女性在压抑中的欲望释放与自我探索。塞芙丽娜仅在“白天”这一特定时间卖身,暗示其双重生活——白天的堕落与夜晚的回归。

镜子与面具:妓院中的化妆镜反映塞芙丽娜的多重身份,她通过化妆掩盖真实自我,面具则象征其隐藏的欲望与脆弱。

宗教隐喻:拒绝圣体、篝火煮锅等场景,暗示道德堕落与救赎的冲突。塞芙丽娜的堕落是对传统道德规范的挑战,而宗教意象则强化了这一行为的禁忌性与复杂性。

主题与社会批判:欲望、压抑与阶级虚伪

女性欲望与压抑

性压抑的控诉:塞芙丽娜的经历揭示了中产阶级女性在传统角色中的性压抑。她通过极端方式寻求满足,是对父权社会与婚姻制度的无声反抗。

自我觉醒的悖论:妓院经历既是逃避也是自我发现,她在堕落中找到快感,却也陷入更深的迷茫。

现实与虚幻的交织

双重生活的隐喻:塞芙丽娜的“白日美人”身份是对社会“体面”与“堕落”双重标准的讽刺。她的堕落并非纯粹的物质交换,而是对自由与欲望的探索。

梦境与现实的模糊:电影中多次出现超现实场景,如拒绝圣体、篝火煮锅等,模糊了现实与虚幻的界限,强化了主题的荒诞性。

阶级与道德批判

资产阶级的虚伪:布努埃尔以妓院为舞台,揭露资产阶级道德的伪善。妓院成为解构传统道德规范的场所,塞芙丽娜的堕落是对阶级规训的反抗。

宗教的质疑:通过宗教隐喻,电影批判了宗教对人性欲望的压抑。塞芙丽娜拒绝圣体,象征着她对宗教权威的否定。

当代回响:欲望、自由与女性觉醒

展开全部女性主义视角:电影对女性欲望的探讨,至今仍具现实意义。塞芙丽娜的经历反映了女性在性自主与道德束缚间的挣扎,鼓励观众反思性别角色与欲望表达。

存在主义思考:塞芙丽娜在荒诞中的选择,呼应了存在主义哲学对自由与责任的探讨。她的堕落是对生命意义的追问,也是对个体自由的追求。

社会批判价值:电影对阶级与道德的批判,提醒观众警惕社会规训对个体的压抑。在物质丰裕但精神迷茫的时代,“白日美人”的困境依然值得深思。

《白日美人》不仅是一部关于欲望与堕落的电影,更是一次对人性、道德与阶级的深刻剖析。塞芙丽娜的“白日梦”,是对压抑的反抗,也是对自由的探索。当片尾她与丈夫拥抱,仿佛一切未发生时,观众看到的不仅是荒诞,更是对生命复杂性的接纳。在欲望的迷宫中,或许真正的救赎,在于直面灵魂的孤独,而非逃避或堕落。

欲望与道德的辩证

影片批判中产阶级虚伪的道德观,揭示压抑欲望导致的精神异化。塞维莉娜的堕落实为对男权社会束缚的反抗,通过掌控身体探索主体性。

女性自我觉醒的困境

塞维莉娜的“双重生活”象征女性在传统角色与自我实现间的挣扎。她的受虐幻想(如被鞭笞、被强暴)实为对童年被规训记忆的复刻,反映社会对女性欲望的压抑。

超现实主义的美学表达

展开全部布努埃尔以模糊现实与梦境的手法(如马车铃声象征欲望不可控、妓院场景的仪式化布局),解构传统叙事逻辑,迫使观众反思人性的复杂性。

社会隐喻与时代批判

影片通过塞维莉娜的遭遇,影射1960年代法国中产阶级的虚伪与压抑。丈夫皮埃尔的暴力与冷漠、社会对“异常”欲望的审判,均是对当时社会规训的尖锐讽刺。

视觉符号的运用

展开全部色彩与服饰:德纳芙的冷艳形象与伊夫·圣罗兰设计的服装形成强烈对比,象征角色内心的禁欲与放纵。

超现实场景:如糖果商被撕碎的裙子(维可牢尼龙搭扣设计)以夸张方式呈现性暴力,强化视觉冲击。

心理叙事的深度

通过塞维莉娜的幻想与现实交织,布努埃尔展现人类欲望的矛盾性——既渴望自由又畏惧失控,既追求快感又承受内疚。

《白日美人》是一部献给所有“格格不入者”的寓言。它证明:真正的优雅不在于道德完美,而在于直面内心深渊的勇气。正如塞维莉娜在片中所说:“有些东西,你越是压抑,它就越是野蛮生长。”