剧情简介

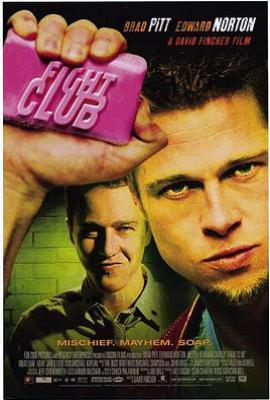

电影《搏击俱乐部》(Fight Club)是1999年由大卫·芬奇执导的黑色心理惊悚片,改编自恰克·帕拉尼克的同名小说。影片通过一名患有严重失眠症的白领杰克(爱德华·诺顿 饰)的视角,揭露了消费主义社会下男性身份认同的危机与精神空虚,并探讨了暴力、自我毁灭与救赎的复杂命题。杰克是汽车公司职员,长期受失眠症困扰,通过参加互助小组寻求慰藉。一次偶然,他结识了肥皂商人泰勒·德顿(布拉德·皮特 饰),两人因对社会的共同厌恶创立了“搏击俱乐部”——一个以徒手搏击发泄情绪的地下组织。俱乐部迅速扩张,成员沉迷于暴力带来的真实感,逐渐演变为反社会的破坏行动。

失控与分裂

泰勒的极端理念将俱乐部推向疯狂,成员们焚烧信用卡、炸毁信用卡公司大楼,试图摧毁消费主义体系。杰克发现泰勒实为自身分裂出的人格,试图阻止其计划却陷入身份认同的撕裂。最终,杰克在自我对抗中开枪自杀(实为泰勒的消亡),与玛拉(海伦娜·伯翰·卡特 饰)在废墟中相拥,象征精神的重生。

隐喻与结局

影片以“搏击俱乐部”为镜像,映射现代人被物质异化的生存状态。结尾大楼倒塌的画面,既是对消费主义社会的毁灭宣告,也暗示个体通过自我毁灭实现精神超脱。

经典台词与主题解析

电影《搏击俱乐部》(Fight Club)是1999年由大卫·芬奇执导的黑色心理惊悚片,改编自恰克·帕拉尼克的同名小说。影片通过一名患有严重失眠症的白领杰克(爱德华·诺顿 饰)的视角,揭露了消费主义社会下男性身份认同的危机与精神空虚,并探讨了暴力、自我毁灭与救赎的复杂命题。杰克是汽车公司职员,长期受...(展开全部)

经典台词(29)

纠错 补充反馈

(台词综合电影与原著,标注来源及深层含义)

“广告诱惑我们买车子衣服,于是拼命工作买不需要的东西。我们是被历史遗忘的一代,没有世界大战,没有经济大萧条,我们的战争只是心灵之战。”

(泰勒对消费主义的控诉)

背景:泰勒在搏击俱乐部演讲时揭露社会虚伪。

深意:批判资本主义通过制造虚假需求奴役人性,将人类困在“购买-空虚-再购买”的循环中。

“你被物质奴役了。”(The things you own end up owning you.)

(泰勒对杰克的警告)

冲突:杰克试图用搏击对抗物欲,却逐渐成为泰勒暴力的傀儡。

隐喻:物质占有与精神自由的悖论,呼应存在主义对“异化”的探讨。

“不是你拥有东西定义你,而是你扔掉的东西定义你。”(It's only after we've lost everything that we're free to do anything.)

(杰克在自杀前的独白)

哲学内核:通过自我毁灭剥离社会身份,回归纯粹人性。

视觉对照:杰克焚烧公寓、泰勒炸毁大楼的纵火场景强化这一主题。

“搏击是心灵的战争,恐慌是我们的日常。”(Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives.)

(泰勒对现代社会的定义)

社会批判:将消费主义比作“精神战争”,揭示物质繁荣下的集体空虚。

台词设计:重复出现的“战争”意象,暗示暴力是唯一真实的反抗方式。

“你永远无法战胜自己,除非你先成为自己。”(You are not your job. You're not how much money you have in the bank.)

(杰克对泰勒的反抗宣言)

身份探索:否定社会标签(职业、财富),强调个体需直面真实自我。

角色弧光:从杰克依赖泰勒到最终摆脱其控制,完成自我重构。

影片亮点与争议

叙事结构:

采用非线性叙事与“伪纪录片”手法,通过杰克的精神分裂视角模糊现实与幻觉,结局反转(泰勒为杰克人格)颠覆观众认知。

符号隐喻:

肥皂:象征消费主义(泰勒制皂原料来自人体脂肪),亦暗示净化与毁灭的双重性。

废墟:搏击俱乐部总部(废弃加油站)与炸毁的大楼,代表旧秩序的崩塌与新生的可能。

争议性主题:

影片因美化暴力、模糊道德界限引发讨论。芬奇解释:“暴力是角色对抗虚无的药方,而非解决方案。”---