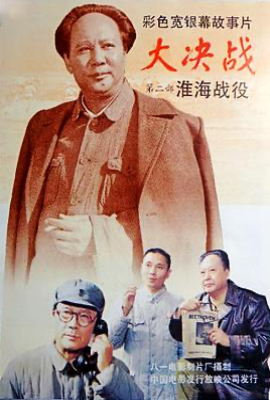

剧情简介

大决战之淮海战役主要讲述了在1948年11月,辽沈战役结束后,解放战争进入战略决战新阶段。华东野战军(华野)与中原野战军(中野)联合作战,发起淮海战役,目标全歼国民党军主力。

战役发起:11月6日,华野包围黄伯韬兵团,中野攻占宿县,切断徐州退路。

关键战役:

全歼黄伯韬:11月22日,黄伯韬兵团被围歼于碾庄,黄伯韬毙命。

围困黄维、杜聿明:黄维兵团被中野包围于双堆集;杜聿明集团放弃徐州南逃,被华野追击包围于陈官庄。

战役收尾:1949年1月10日,华野发起总攻,全歼杜聿明集团,杜聿明被俘,邱清泉击毙。

此役历时65天,解放军以60万对80万,歼敌55万余人,解放长江以北,为渡江战役奠定基础。

大决战之淮海战役主要讲述了在1948年11月,辽沈战役结束后,解放战争进入战略决战新阶段。华东野战军(华野)与中原野战军(中野)联合作战,发起淮海战役,目标全歼国民党军主力。 战役发起:11月6日,华野包围黄伯韬兵团,中野攻占宿县,切断徐州退路。 关键战役: 全歼黄伯韬:11月22日,黄伯韬兵团被围...(展开全部)

经典台词(39)

纠错 补充反馈

战略决心与博弈

毛泽东:

“六十万对八十万,这是一锅夹生饭,夹生就夹生,也要把它吃下去!”

(展现必胜决心,以弱胜强的战略自信。)

“所谓战略决战,简单说就是赌国家的命运,赌军队的命运。”

(揭示战略决战的残酷性与历史必然性。)

蒋介石:

“无论怎么样,会战兵力是以八十万对六十万,优势在我!”

(盲目乐观,暴露国民党战略误判。)

“徐州地方,历代大规模征战五十余次……决定了多少代王朝的盛衰兴亡。”

(历史感慨暗含对战场重要性的认知,但无力回天。)

战术指挥与战役智慧

刘伯承:

“蒋介石把中原兵力部署为常山之蛇,我们夹住蛇头(黄伯韬),揪住蛇尾(黄维),拦腰一刀攻取宿县,孤立徐州。”

(形象比喻战役部署,体现“分割包围”战术思想。)

陈毅:

“淮海战役的胜利是独轮小车推出来的。”

(强调人民支前的关键作用,体现军民团结。)

人物性格与战场细节

杜聿明评价蒋介石:

“不知三军之权而统三军之任,每到重要关节总是直接干预指挥,完了,完了。”

(揭露国民党指挥体系的混乱与蒋介石干预之弊。)

黄维的军事教条:

“不合于局不可以出阵,不合于阵不可以近战,不合于战不可以决胜。”

(僵化战术思维,导致战场被动。)

国际视角与历史评价

巴达维(外国顾问):

“主力会战不是为次要目的的一般战役,而是必须竭尽全力的殊死决斗。”

(第三方视角点明战役的决战性质。)

“六十万对八十万,这是一锅夹生饭,夹生就夹生,也要把它吃下去!”

毛泽东以“夹生饭”比喻敌我兵力悬殊的困境,展现破釜沉舟的决心。

“吃一个、夹一个、看一个”

刘伯承形象描述战术:围歼黄维兵团(吃)、牵制杜聿明集团(夹)、监视李延年兵团(看)。

“淮海战役的胜利是独轮小车推出来的!”

陈毅强调人民群众支前的关键作用,543万民工用小车、担架保障后勤。

“不知三军之权而统三军之任,每到重要关节总是直接干预指挥,完了,完了!”

杜聿明痛批蒋介石越级指挥的乱象,揭示国民党内部指挥混乱。

“中华秋海棠叶的盛衰兴亡,此兴彼落。”

蒋介石借古喻今,哀叹国民党统治的崩溃。

军事思想

展开全部集中优势兵力:通过分割包围,以局部优势歼敌。

人民战争理论:陈毅台词强调支前民工的作用,体现“军民一体”思想。

艺术表达

宏大叙事与细节结合:如毛泽东“心跳”的细节,展现战略决策的压力与人性一面。

历史真实与艺术加工:战役进程高度还原,同时通过台词增强戏剧冲突与人物张力。

结语

《大决战之淮海战役》不仅是一部战争史诗,更通过战略决策、战术指挥与人物塑造,深刻揭示了国共两党在军事思想与民心向背上的根本差异,为理解中国革命胜利的历史逻辑提供了生动注脚。