剧情简介

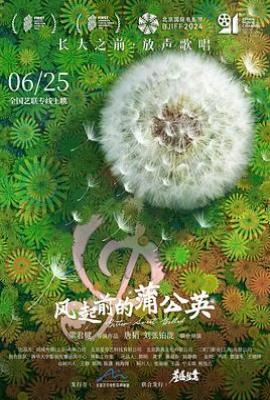

《风起前的蒲公英》由清华大学清影工作室历时六年打造的纪录电影,聚焦北京第一所农民工子女中学——蒲公英中学合唱团,以四位随迁子女的真实成长为主线,展现他们在老校区搬迁、升学压力、家庭流动等现实困境中,如何以音乐为锚点守护梦想,如蒲公英般在漂泊中坚韧生长的故事。音乐启蒙:合唱团学生展豪、煜飞、路遥、小云在袁老师的带领下,从“野生”即兴弹唱到登上舞台,用歌声对抗流动的宿命。影片捕捉他们晨练吊嗓、摘柿子、写作业等琐碎日常,展现未被规训的青春生命力。

离别常态:因户籍限制,学生频繁转学,离别成为生活常态。导演通过交叉叙事,将四人命运交织,呈现“相识—成长—分离”的循环,如煜飞因家庭搬迁突然退团,展豪在中央音乐学院考试前遭遇家庭变故。

现实困境与精神突围:

家庭冲突:路遥父母因经济压力反对她报考音乐学院,小云因“不守规则”错失升学机会,折射务工家庭对艺术教育的矛盾态度。

城市边缘性:孩子们通过公交线路认知北京,工地围挡成为画布,CBD楼群与城中村形成视觉反差,映射流动儿童对城市的疏离感。

诗意升华与集体记忆:

影片以蒲公英隐喻流动少年的命运,老校区壁画上的蒲公英成为精神图腾。结局中,孩子们在搬迁前夜将歌声录制成磁带,作为“留给未来的种子”。

《风起前的蒲公英》由清华大学清影工作室历时六年打造的纪录电影,聚焦北京第一所农民工子女中学——蒲公英中学合唱团,以四位随迁子女的真实成长为主线,展现他们在老校区搬迁、升学压力、家庭流动等现实困境中,如何以音乐为锚点守护梦想,如蒲公英般在漂泊中坚韧生长的故事。音乐启蒙:合唱团学生展豪、煜飞、路...(展开全部)

经典台词(28)

纠错 补充反馈

1. 音乐与成长宣言

展豪(面对转学通知):

“合唱团的谱子可以带走,但唱进心里的歌,风刮不走!”(撕碎录取通知书后重抄乐谱)

煜飞(在摇滚乐队演出时):

“这鼓点不是节奏,是心跳!哪怕只敲三下,也要震碎水泥地!”(用课桌模拟鼓面即兴演奏)

2. 离别哲思

袁老师(班会课独白):

“你们比别的孩子多上一门课,叫‘如何与离别相处’——但别让离别成为人生的休止符。”(背景是学生涂鸦的蒲公英壁画)

路遥(告别合唱团时):

“我们的歌不是给评委听的,是给那些被风吹散的蒲公英听的。”(将乐谱折成纸飞机飞出窗外)

3. 现实批判

展豪父亲(砸碎钢琴):

“唱歌能当饭吃?你看看这破钢琴,还是我捡废铁攒钱买的!”(特写琴键缝隙中的粉笔灰)

小云(被退团后):

“他们说我的高音像蒲公英——轻盈,但风一吹就散了。”(将奖杯埋进学校柿子树下)

4. 诗意隐喻

旁白(影片尾声):

“蒲公英的种子没有方向,但每一粒都带着扎根的决心——哪怕落在水泥缝里,也要等一场雨。”(配合蒲公英绒球随风飘散的空镜)

学生涂鸦墙字:

“我们不是候鸟,是蒲公英——飞得再远,根永远扎在这座城市的裂缝里。”(镜头扫过墙面的“北京地图”涂鸦)

影片亮点与社会意义

纪实美学:采用“静观式拍摄”,800小时素材还原真实校园生态,如学生课间偷吃白萝卜干、用乒乓球台晒咸菜等细节。

社会议题:揭露随迁子女教育困境,推动对户籍制度与教育公平的反思。影片获FIRST青年电影展“最受观众喜爱纪录片”。

文化符号:蒲公英意象贯穿全片,从校园壁画到磁带封套,成为流动儿童集体记忆的载体。

关联作品与彩蛋

音乐联动:片中合唱曲目《林中鸟》《小白船》被改编为公益单曲,收益用于蒲公英中学音乐教室建设。

隐藏叙事:反复出现的“柿子树”象征短暂相聚,影片结尾新校区柿子树未结果,暗示希望仍在孕育。

如需了解具体拍摄花絮(如学生用粉笔在水泥地画五线谱)或完整台词文本,可参考影片官方蓝光碟附赠的拍摄手记或清影工作室《流动儿童影像档案》。