剧情简介

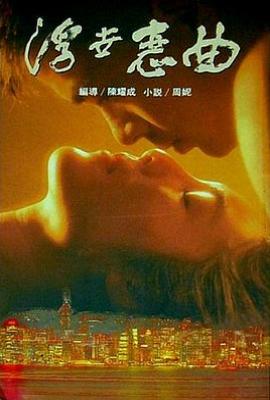

《浮世恋曲》是由陈耀成执导的剧情片,于1992年6月12日在香港上映。影片以1990年代香港社会为背景,通过一个家庭的矛盾与情感纠葛,探讨移民潮、身份认同及时代变迁对个体的冲击。

主线剧情:

政治与个人的碰撞:杂志编辑敏珍(陈令智饰)因挪威演员莉芙·厄尔曼公开批评香港政府遣返越南难民,撰写长信反驳,表达港人对身份的迷茫与对自由的渴望。

家庭与爱情的撕裂:

敏珍与男友约翰(冯建中饰)因移民计划争执,约翰主张移民加拿大,而敏珍选择留守香港。

弟弟佳俊(黄耀明饰)与年长11岁的失婚女友文娴(顾美华饰)相恋,因社会偏见决定移民澳洲,却遭父母反对。

时代的隐喻:父母作为老一辈移民,经历战乱与漂泊,对子女的离散既无奈又担忧,折射香港回归前的集体焦虑。

结局:敏珍在信中写道:“香港人像被风吹散的蒲公英,但根仍扎在这片土地。”最终,约翰离开,佳俊与文娴远赴澳洲,父母留守旧居,敏珍则继续在动荡中寻找自我归属。

《浮世恋曲》是由陈耀成执导的剧情片,于1992年6月12日在香港上映。影片以1990年代香港社会为背景,通过一个家庭的矛盾与情感纠葛,探讨移民潮、身份认同及时代变迁对个体的冲击。 主线剧情: 政治与个人的碰撞:杂志编辑敏珍(陈令智饰)因挪威演员莉芙·厄尔曼公开批评香港政府遣返越南难民...(展开全部)

经典台词(18)

纠错 补充反馈

时代洪流中的个体独白

“愿我如风,长逝君怀。”

文娴在移民前夜对佳俊的告白,既是对爱情的决绝,也是对香港身份的隐喻——如风般自由却终将消散,暗含对“无根一代”的悲悯。

“我们一直是这旧中国与新时代私通所生的野孩子。”

敏珍在信中直指香港的尴尬处境:殖民史割裂了文化根基,回归又带来新的认同焦虑,一句“野孩子”道尽港人的集体迷茫。

“除了咬紧牙关继续向前走,还有别的选择吗?”

约翰对敏珍的诘问,成为影片对九七前香港的注脚——在历史转折点上,个体命运被时代裹挟,前行是唯一出路。

“香港在冷战时空下处于左右之争,讨论前途时,连‘香港’都没有言说的位置。”

导演借角色之口批判殖民统治的荒诞:香港从未被赋予自我表达的权力,却要承受所有政治后果。

尽管搜索结果未直接引用台词,但结合剧情可提炼以下代表性片段:

身份认同的叩问:

敏珍对莉芙·厄尔曼的回应:“你不懂香港的伤口——我们是被殖民者,也是漂泊者,但这里有我们的血与泪。”(体现殖民历史下的复杂心态)。

移民争议的爆发:

约翰对敏珍说:“你想守着这块被时代抛弃的土地?我们得为未来打算!”(反映中产阶层对九七的恐慌)。

代际冲突的缩影:

父亲对佳俊怒吼:“你娶个比你大的寡妇,让祖宗蒙羞吗?”(传统观念与现代爱情的对抗)。

女性觉醒的宣言:

文娴对佳俊说:“我不需要婚姻证明我的价值,我的人生自己定义。”(突破性别与年龄束缚的呐喊)。

浮世禁曲中的永恒追问

展开全部《浮世恋曲》以一封未寄出的信,叩问香港的前世今生。它告诉我们:身份认同不是非此即彼的选择题,而是如风般流动的叙事。在殖民与回归的夹缝中,港人用爱情、家庭、移民编织出抵抗遗忘的绳索。当片尾敏珍在信纸上写下“此致,香港”,她完成的不仅是对莉芙·厄尔曼的回应,更是对一座城市的精神自传。三十年后回望,这部“浮世禁曲”依然在提醒我们:在历史的风中,唯有直面身份的混沌,才能找到真正的归宿。

导演以女性角色敏珍和文娴为主轴,展现她们在男权社会与殖民压迫下的双重抗争,突破传统港片男性主导的叙事框架。

展开全部社会影响与评价

奖项与地位:

陈令智凭此片获第29届金马奖最佳女主角,顾美华获最佳女配角,成为少数以文艺片斩获主流奖项的案例。

影史意义:

被视作“九七电影”的先声,与《阮玲玉》《阿飞正传》并列为香港身份书写的经典。影评人认为其“用家庭伦理剧的外壳,包裹了最锋利的时代寓言”。

当代回响:

2020年重映时,学者指出影片预言了香港“后殖民时代”的身份撕裂,敏珍的困惑至今仍引发共鸣。