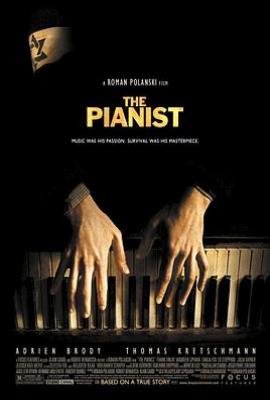

《钢琴家》(The Pianist)是2002年由罗曼·波兰斯基(Roman Polanski)执导的二战战争/传记/音乐片,改编自波兰犹太钢琴家瓦迪斯瓦夫·什皮尔曼(Władysław Szpilman)1946年出版的自传《死亡城市》(Śmierć Miasta)。影片以华沙犹太区为背景,聚焦什皮尔曼在纳粹占领下的生存挣扎与艺术坚守,通过个体命运折射战争的残酷与人性的复杂。核心剧情脉络:战前:音乐天才的日常:什皮尔曼(阿德里安·布劳迪 饰)是华沙电台的知名钢琴家,擅长演奏肖邦作品,与家人(父母、弟弟、妹妹)过着相对优渥的生活。他与大提琴家多萝塔(艾米丽雅·福克斯 饰)相恋,但因犹太身份,两人的感情在战争爆发后被迫中断。

战争爆发:被迫进入犹太区

1939年德国入侵波兰,华沙遭轰炸。什皮尔曼在电台坚持弹奏肖邦《c小调夜曲》直至电台关闭,随后与家人搬入纳粹设立的犹太特区。特区内的犹太人遭受饥饿、羞辱与屠杀:食物极度匮乏(什皮尔曼曾因饥饿偷食物被邻居告发),纳粹士兵随意射杀平民(如老人被强迫跳舞后摔倒致死、女士因询问“我们去哪”被枪毙)。

逃亡:从“犹太人”到“隐形人”

1942年,纳粹开始将犹太人遣送至死亡集中营。什皮尔曼的父亲用全家仅剩的钱买了一块牛奶糖,分给六位家人,这是他们最后一次团聚。什皮尔曼因朋友——犹太警察海勒(罗伊·斯迈尔斯 饰)的救助,从遣送队伍中被拉出,从此与家人失散,开始了长达6年的逃亡。

逃亡期间,什皮尔曼躲藏在华沙的废墟中,靠偷食物、帮人打工为生。他曾目睹犹太区的惨状(如孕妇被射杀、孩子被踩死),也遇到过善良的人(如多萝塔夫妇偷偷给他送食物),但更多的是恶意(如波兰女人因他是犹太人而大喊“抓住他”)。

转机:德国军官的“拯救”

1944年,华沙起义爆发,什皮尔曼躲藏在公寓废墟中。德军坦克开进后,他被一名德国军官威廉·霍森菲尔(托马斯·克莱舒曼 饰)发现。霍森菲尔得知他会弹钢琴后,让他弹奏肖邦《g小调叙事曲》。离开时,军官送给他衣物和食物,并多次暗中保护他(如提供住所、食物)。

战后,霍森菲尔被苏联军队俘虏,因“拯救犹太人”被关进监狱,最终死于狱中(其遗孀战后公布的日记显示,他以自己是德国人为耻,曾表示“我救了50多个人”)。

结局:重获自由与艺术的回归

1945年华沙解放,什皮尔曼走出废墟,重新回到电台演奏肖邦作品。他的故事被写成自传,成为二战中“个体对抗极权”的象征。

剧情简介

《钢琴家》(The Pianist)是2002年由罗曼·波兰斯基(Roman Polanski)执导的二战战争/传记/音乐片,改编自波兰犹太钢琴家瓦迪斯瓦夫·什皮尔曼(Władysław Szpilman)1946年出版的自传《死亡城市》(Śmierć Miasta)。影片以...(展开全部)

经典台词(19)

纠错 补充反馈

影片通过克制的叙事与细腻的台词,展现了战争中人性的挣扎与艺术的力量。以下是广为流传的经典台词(结合剧情与观众共识整理):

1. 关于“生存与尊严”

“食物比时间重要。”(什皮尔曼在饥饿中感叹,体现战争中“活着”是最基本的需求。)

“我会给他一个他无法拒绝的理由。”(霍森菲尔对什皮尔曼说,暗示他用音乐与人性打动军官,为自己争取生存机会。)

2. 关于“音乐与救赎”

“音乐会让人类变得更好。”(什皮尔曼在演奏时内心的信念,强调音乐对心灵的治愈作用。)

“它是音符取代子弹,正义战胜邪恶的宣言。”(描述什皮尔曼在废墟中演奏肖邦作品的场景,音乐成为对抗纳粹的“武器”。)

3. 关于“人性的复杂”

“有时候我不确定自己是在墙的哪一边。”(什皮尔曼躲藏在犹太区与波兰人区的交界处,感慨战争对“身份”的撕裂。)

“你戳刺我们,我们不会流血吗?若你呵我们痒,我们不会发笑吗?若你对我们下毒,我们不会死去吗?若你加害于我们,我们不应该复仇吗?”(什皮尔曼对纳粹的控诉,表达被压迫者的愤怒。)

4. 关于“希望与重生”

“谢谢上帝,不要谢我。他让我们死里逃生,所以我们才信仰他。”(海勒对什皮尔曼说,体现战争中“信仰”对生存的支撑。)

“我希望你弹钢琴的功夫比砌砖好。”(霍森菲尔对什皮尔曼说,暗示他认可音乐的价值,也为什皮尔曼战后的回归埋下伏笔。)

影片获奖情况

《钢琴家》是影史经典之作,斩获多项国际大奖,包括:

第75届奥斯卡金像奖(2003年):最佳导演(罗曼·波兰斯基)、最佳改编剧本(罗纳德·哈伍德)、最佳男主角(阿德里安·布劳迪,当时29岁,成为奥斯卡史上最年轻影帝);

第55届戛纳电影节(2002年):金棕榈奖(最佳影片);

第56届英国电影学院奖(2003年):最佳影片;

第28届法国凯撒奖(2003年):最佳导演、最佳男演员、最佳摄影等多项大奖。