剧情简介

在20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在崛起。美国女艺术家萨莉(由丽莎·明内利饰演)是一家俱乐部的流行舞者。刚刚抵达柏林的英国男教师布莱恩·罗伯茨(由迈克尔·约克饰演)碰巧成为萨莉的室友,靠教英语养活自己。萨莉没能勾引到布莱恩,所以她怀疑他是个同性恋。萨莉和她的朋友马克斯(由赫尔穆特·格里姆饰演)有过一段关系,后来她发现罗伯特也和马克斯有过关系。另一方面,一个名叫弗里茨的犹太男人爱上了罗伯特的学生娜塔莉亚,一个富有的犹太女人。为了和娜塔莉亚在一起,他从基督徒变成了犹太人。萨莉怀孕了,但她不知道孩子是罗伯特还是马克斯。纳粹在德国的影响力越来越大,罗伯特决定把萨莉带回英国

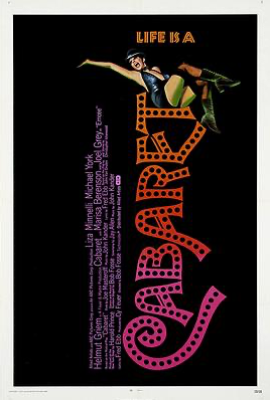

这部电影在1973年获得了十项奥斯卡奖提名,最终获得了八项大奖,包括最佳导演和最佳女主角。

在20世纪30年代的德国柏林,纳粹势力正在崛起。美国女艺术家萨莉(由丽莎·明内利饰演)是一家俱乐部的流行舞者。刚刚抵达柏林的英国男教师布莱恩·罗伯茨(由迈克尔·约克饰演)碰巧成为萨莉的室友,靠教英语养活自己。萨莉没能勾引到布莱恩,所以她怀疑他是个同性恋。萨莉和她的朋友马克斯(由赫尔穆特·格里姆饰演)...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

1. “Willkommen, bienvenue, welcome… 在这里,我们所有的烦恼都留在门外… 至少,假装如此!”

——主持人(Emcee)的开场白

意义:

逃避现实的隐喻:表面欢迎观众进入享乐世界,实则讽刺人们在政治高压下选择麻木与逃避。

双重性:“假装”一词暗指社会集体对纳粹威胁的视而不见,呼应魏玛共和国末期民众的自我欺骗。

2. “Life is a cabaret, old chum, so come to the cabaret!”

——莎莉(Sally)演唱《Cabaret》

意义:

虚无主义宣言:将人生比作“歌厅表演”,鼓吹及时行乐,映射角色对现实的消极抵抗。

悲剧伏笔:莎莉沉溺于放纵生活,最终被时代洪流吞噬,歌词的反讽意味揭示享乐主义在危机中的脆弱性。

3. “Money makes the world go around… 金钱让世界转动。”

——歌厅表演曲目《Money》

意义:

物质至上的批判:在经济崩溃的柏林,金钱成为生存的唯一信仰,揭露资本主义的腐化与人性的异化。

政治隐喻:暗指纳粹通过经济恐慌笼络人心,民众为面包放弃道德判断。

4. “我不需要任何人,我靠自己!”

——莎莉(Sally)

意义:

虚张声势的独立:莎莉的“独立宣言”实为对情感依赖的掩饰,反映动荡社会中个体的孤立无援。

女性困境:在男权与极权双重压迫下,她的“自由”仅是表象,最终沦为时代的牺牲品。

5. “如果你不能以他们爱你的方式回报他们,至少以他们理解的方式摧毁他们。”

——马克斯(Max)对布莱恩(Brian)的告诫

意义:

权力游戏的规则:揭露上层阶级利用情感操纵维系控制,暗示社会阶层间的剥削关系。

道德模糊性:在混乱的时代,善恶界限被生存需求模糊,个体被迫妥协。

6. “Auf Wiedersehen… A bientôt…(再见… 再会…)”

——主持人(Emcee)的谢幕词

意义:

不祥的预示:多语言告别看似优雅,实则暗示灾难逼近。歌厅的狂欢终结,纳粹的阴影笼罩一切。

历史循环的警示:提醒观众,对极权的漠视终将招致毁灭性后果。

《歌厅》通过台词与表演的“双重叙事”,揭露了以下主题:

逃避主义的代价:用娱乐麻痹痛苦,最终无法阻挡现实灾难。

政治冷漠的危险:个体的沉默助长了极权的蔓延。

人性的复杂与脆弱:在动荡中,道德、爱情与理想皆被异化。

影片以歌厅为镜,映照出一个时代的疯狂与堕落,至今仍是对当代社会的尖锐警示。

展开全部