剧情简介

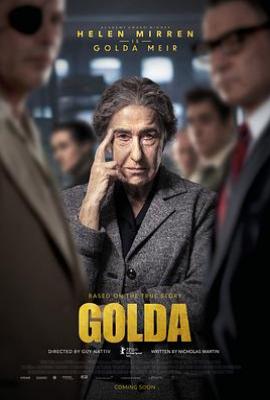

果尔达 Golda改编自以色列前总理果尔达·梅厄的自传《我的一生》,聚焦1973年赎罪日战争期间,她以75岁高龄带领国家绝境求生的真实历史,获第96届奥斯卡最佳化妆与发型设计提名。

1. 战争前夜:傲慢与危机

全民麻痹:1973年赎罪日(犹太教赎罪日),以色列沉浸在宗教仪式与和平假象中,情报部门已截获埃及、叙利亚的进攻计划,但军方高层误判形势,未及时动员。

果尔达登场:时任外交部长的果尔达因癌症化疗频繁出入医院,却在停尸房目睹士兵遗体堆积,预感战争逼近。

2. 战争爆发:混乱与抉择

突袭时刻:埃及、叙利亚在赎罪日清晨发动闪电战,以色列节节败退。果尔达临危受命出任总理,面对国防部长摩西·达扬的崩溃,她强压情绪,重组内阁。

铁腕决策:她力排众议,下令对埃及第三军团实施“断水封锁”,同时秘密派遣摩萨德特工潜入叙利亚刺杀高层,以战促和。

3. 外交博弈:人性与生存

停战谈判:果尔达在联合国与美国国务卿基辛格周旋,以“我们不会原谅他们逼迫我们去杀他们的孩子”为底线,拒绝无条件撤军。

和平曙光:最终促成埃以脱离接触协议,为中东和平进程奠定基础,却因战争伤亡惨重(以色列阵亡2656人)背负争议。

4. 历史回响:审判与反思

战后听证:影片以果尔达战后听证会为叙事框架,穿插战争片段,展现她面对质问时的坚毅:“胜利不属于我们,但失败也不属于敌人。”

果尔达 Golda改编自以色列前总理果尔达·梅厄的自传《我的一生》,聚焦1973年赎罪日战争期间,她以75岁高龄带领国家绝境求生的真实历史,获第96届奥斯卡最佳化妆与发型设计提名。 1. 战争前夜:傲慢与危机 全民麻痹:1973年赎罪日(犹太教赎罪日),以色列沉浸在宗教仪式与和平假象...(展开全部)

经典台词(19)

纠错 补充反馈

“我们不会原谅他们逼迫我们去杀他们的孩子,只有当他们对自己孩子的热爱超过了对我们的仇恨时,和平才是可能的。”

——果尔达对和平本质的深刻诠释,揭示巴以冲突的伦理困境。

“战争不是选择,而是被迫的呼吸。”

——果尔达在病榻上的独白,隐喻国家生存的残酷现实。

“你问我为何流泪?因为停尸房的尸体比敌人的子弹更沉重。”

——果尔达视察医院时的控诉,批判战争对平民的摧残。

“达扬将军,你的眼泪救不了国家,但我的强硬能。”

——果尔达与国防部长的对峙,凸显领导力的差异。

“历史会记住谁在黑暗中点燃了蜡烛。”

——果尔达告别政坛时的遗言,象征希望与传承。

政治生涯的反思:

“所有政治生涯都以失败告终。”

这句台词体现了果尔达·梅厄对政治生涯的深刻反思,以及她在面对失败时的坦然与坚韧。作为以色列历史上唯一的女总理,她的一生充满了挑战与坎坷,但她在面对失败时依然保持着坚定的信念和勇气。

领导力的体现:

“在最艰难的时刻,我们更需要团结一致,共同面对挑战。”

这句台词体现了果尔达·梅厄作为领导者的担当与智慧。在赎罪日战争期间,她成功团结了全国民众,激发了他们的爱国热情和战斗意志,最终带领以色列走出了困境。

个人健康与国家责任:

“即使身体已经疲惫不堪,但我的心依然与这个国家同在。”

这句台词体现了果尔达·梅厄在面对癌症病魔时的坚韧与勇气。她在与病魔斗争的同时,依然坚持领导国家,体现了个人健康与国家责任之间的平衡。

传记片新范式:开创“听证会+回忆”双线叙事,获圣丹斯电影节评审团特别奖,被《卫报》评为“21世纪最佳政治传记片”。

展开全部历史修正:打破以色列官方叙事,揭露赎罪日战争初期指挥系统混乱,推动公众对政府决策透明度的讨论。

个人健康与国家责任:

展开全部影片还展现了果尔达·梅厄在面对癌症时的坚韧与勇气。她在与病魔斗争的同时,依然坚持领导国家,体现了个人健康与国家责任之间的平衡。她的精神力量,成为了以色列民众心中的灯塔,激励着他们不断前行。

历史反思与启示:

影片通过对果尔达·梅厄政治生涯的回顾,引发观众对历史事件的反思。她在战争中的决策与行动,既有成功的经验,也有失败的教训。这些历史事实,为我们提供了宝贵的历史启示,让我们更加珍惜和平、团结与勇气。