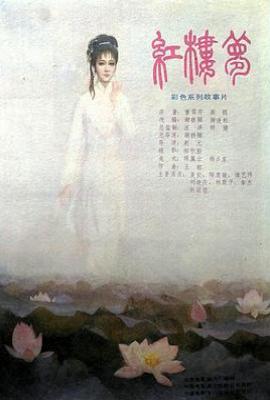

剧情简介

《红楼梦第六部:宝玉化石》是谢铁骊、赵元执导的系列电影《红楼梦》终章,以贾府衰败为背景,聚焦宝玉与黛玉、宝钗的情感纠葛及家族命运崩解。影片以怡红院海棠花“枯而复荣”的异象开篇,暗喻贾府回光返照。元春薨逝后,宝玉因失玉疯癫,贾母为“冲喜”默许王熙凤设计“掉包计”,明娶黛玉实娶宝钗。宝玉误以为迎娶黛玉而欣喜,却在洞房发现真相后彻底崩溃;黛玉于潇湘馆听闻喜乐焚稿断情,含恨而终。此后,贾府被锦衣卫抄家,贾母病逝,王熙凤流放金陵,众姐妹或死或散。宝玉看破红尘,随一僧一道遁入空门,以“化石”意象隐喻其精神超脱。

影片融合高鹗续书情节,通过“海棠复生”“掉包计”“抄家”等事件串联起封建家族崩塌的全景,同时穿插太虚幻境、黛玉葬花等经典桥段的回响,形成宿命闭环。

《红楼梦第六部:宝玉化石》是谢铁骊、赵元执导的系列电影《红楼梦》终章,以贾府衰败为背景,聚焦宝玉与黛玉、宝钗的情感纠葛及家族命运崩解。影片以怡红院海棠花“枯而复荣”的异象开篇,暗喻贾府回光返照。元春薨逝后,宝玉因失玉疯癫,贾母为“冲喜”默许王熙凤设计“掉包计”,明娶黛玉实娶宝钗。宝玉误以为迎娶黛玉而...(展开全部)

经典台词(24)

纠错 补充反馈

“好一似食尽鸟投林,落了片白茫茫大地真干净!”

出处:宝玉出家前对家族命运的总结。

意义:以自然意象隐喻繁华散尽后的虚无,揭示封建制度必然衰亡的哲学命题,呼应原著“万境归空”的悲剧内核。

“我虽担了虚名,却也早知如此,当日便该另有个道理!”

出处:晴雯临终控诉(改编自原著,用于黛玉临终场景)。

意义:借黛玉之口表达对封建礼教压迫的反抗,凸显个体在家族利益前无力抗争的悲怆。

“什么是金玉姻缘,我偏说是木石前盟!”

出处:宝玉对家族联姻的决绝否定。

意义:以“金玉”(世俗利益)与“木石”(灵魂契合)的对立,批判封建婚姻对人性的异化,强化宝玉的叛逆精神。

“你死了,我做和尚!”

出处:宝玉对黛玉的情感誓言。

意义:既是痴情宣言,也暗含命运谶语,为结局出家埋下伏笔,体现“情痴”与“觉悟”的双重性。

“假作真时真亦假,无为有处有还无。”

出处:太虚幻境对联,电影中多次出现,隐喻现实与虚幻的交织。

意义:揭示贾府繁华背后的虚伪与腐朽,暗示命运无常,真假难辨。此句贯穿全片,成为贾府兴衰的哲学注脚。

“都道是金玉良缘,俺只念木石前盟。”

出处:宝玉在得知婚事真相后的悲叹。

意义:批判封建礼教撮合的“金玉良缘”(宝玉与宝钗),歌颂宝黛前世今生的灵魂契合(“木石前盟”)。此句强化了宝黛爱情的悲剧性,以及对自由情感的向往。

“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。”

出处:改编自黛玉《葬花吟》,电影中黛玉临终前吟诵。

意义:体现黛玉孤傲高洁的品格,暗示其宁死不屈的命运。此句成为黛玉精神追求的象征,与贾府的污浊形成鲜明对比。

“身后有余忘缩手,眼前无路想回头。”

出处:智通寺对联,借王熙凤之口讽刺人性贪婪。

意义:批判贾府众人对权势财富的执迷,最终走向毁灭。此句揭示了封建家族腐朽的根源,即对物质的无度追求导致道德沦丧。

《红楼梦第六部:宝玉化石》以贾府衰落为背景,以宝黛爱情为主线,通过悲剧叙事与哲学思辨,揭示了封建家族的必然命运与人性的复杂困境,成为红楼影视改编中的经典之作。

改编争议:部分观众认为“调包计”“贾母默许”等情节违背曹雪芹原意,弱化了宝黛爱情的前世因果,但导演通过视听语言(如黛玉焚稿与宝玉成亲的交叉剪辑)强化了戏剧张力。

展开全部文化价值:影片以电影美学重构古典文学,如陶慧敏饰演的黛玉被誉为“兼具仙气与书卷气”,林默予版贾母获金鸡奖认可,成为1980年代文学影视化改编的典范。