剧情简介

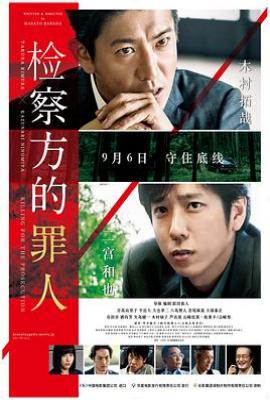

《检察方的罪人》(検察側の罪人)改编自雫井脩介2013年同名小说,由原田真人执导,木村拓哉、二宫和也主演。影片以东京地方检察厅两位检察官的冲突为核心,探讨法律与道德的边界:

案件背景:23年前,少女由纪遭性侵杀害,嫌疑人松仓因证据不足逃脱追诉时效。多年后,杂货店老夫妇被杀,松仓成为嫌疑人,但关键证据存疑。资深检察官最上毅(木村拓哉 饰)坚信松仓是真凶,不惜伪造证据将其定罪;年轻检察官冲野启一郎(二宫和也 饰)则质疑调查方向,认为真凶另有其人(宫岗)。

冲突升级:最上毅利用职权伪造证据,甚至杀害宫岗灭口,而冲野因拒绝同流合污选择辞职,最终将真相公之于众。影片结尾,松仓因证据不足被释放,最上毅的“私刑正义”被揭露,冲野则在良知与职业伦理间挣扎。

《检察方的罪人》(検察側の罪人)改编自雫井脩介2013年同名小说,由原田真人执导,木村拓哉、二宫和也主演。影片以东京地方检察厅两位检察官的冲突为核心,探讨法律与道德的边界: 案件背景:23年前,少女由纪遭性侵杀害,嫌疑人松仓因证据不足逃脱追诉时效。多年后,杂货店老夫妇被杀,松仓成为嫌疑人,但...(展开全部)

经典台词(20)

纠错 补充反馈

“法律不会放过任何一个罪犯,但程序正义容不得半点虚假。”

(冲野质疑最上伪造证据时所言,点明法律程序的核心价值)

“你所谓的正义,不过是披着法律外衣的复仇。”

(冲野揭露最上杀害宫岗的真相,批判其滥用职权)

“追诉时效不是罪犯的护身符,而是司法无能的遮羞布。”

(最上坚持追查松仓的动机,反映对法律漏洞的愤怒)

“检察官的使命是守护正义,而非满足私欲。”

(冲野辞职时对司法体系的反思,强调职业伦理)

“当法律无法制裁恶人时,我们是否该成为新的恶人?”

(影片核心台词,引发对程序正义与实质正义的思辨)

“我们检察官,是站在正义的一边,还是权力的一边?”

冲野启一郎对司法系统的质问,揭示影片核心矛盾:当法律成为权力工具,检察官应坚守正义还是服从体制?

“正义或许会迟到,但绝不会缺席。”

最上毅对司法信念的坚持,却成为他伪造证据的借口,暗示理想主义在现实中的扭曲。

“你以为你在追求正义,其实你只是被仇恨蒙蔽了双眼。”

冲野启一郎对最上毅的批判,揭示复仇心理对司法判断的侵蚀。

“法律不是完美的,但我们不能因此放弃对公平的追求。”

冲野启一郎的独白,强调在司法缺陷中仍需坚守底线。

“有些罪,法律无法审判,但良心可以。”

影片对“私刑正义”的辩证思考,暗示司法之外仍有道德审判的空间。

影片通过虚构案件,映射日本司法系统中的历史悬案(如“福田孝行案”)。它暗示:即使时代变迁,司法对真相的追寻仍需警惕权力干预与道德绑架。

展开全部《检察方的罪人》以一起跨越23年的悬案为镜,映照司法系统的光明与黑暗。它告诉我们:正义不是非黑即白的标语,而是需要在程序、证据与道德间不断校准的坐标。影片的意义,或许正如冲野启一郎的独白——“法律不是完美的,但我们不能因此放弃对公平的追求”。它提醒我们:在追求正义的路上,永远需保持对权力的警惕、对程序的敬畏,以及对人性的悲悯。

奖项与影响:获第43届报知映画赏最佳影片提名,日本票房破29亿日元,成为当年现象级法律题材电影。

展开全部社会意义:引发日本社会对“司法滞后性”的讨论,推动“未成年人性侵案追诉时效延长”法案的立法进程。

艺术表现:采用双线叙事与冷峻色调,强化角色道德挣扎的戏剧张力,木村拓哉的复杂演技获赞“颠覆偶像形象”。

潜在争议点

美化私刑:部分观众认为影片过度渲染“以恶制恶”的合理性,可能引发对司法报复主义的误解。

角色扁平化:反派松仓的恶人形象缺乏深度,被批为“工具化反派”,削弱案件复杂性。

法律细节争议:伪造证据、诱导性审讯等情节被指不符合日本司法实际,存在戏剧化夸张。