剧情简介

饥饿游戏1 作为科幻反乌托邦题材的经典IP,《饥饿游戏》系列通过残酷的生存竞技与人性博弈,深刻探讨权力压迫、集体反抗与个体觉醒。以下从剧情脉络、经典台词与核心意义三方面展开分析:

1. 世界观设定

北美洲在战乱后重建“施惠国”,由独裁的都城凯匹特统治12个贫困行政区。为镇压叛乱,都城强制推行“饥饿游戏”:每年从各区抽选12-18岁少男少女组成“贡品”,在直播竞技场中厮杀至仅存一人,胜者可为区赢得资源与特权。

2. 核心主线(以第一部为例)

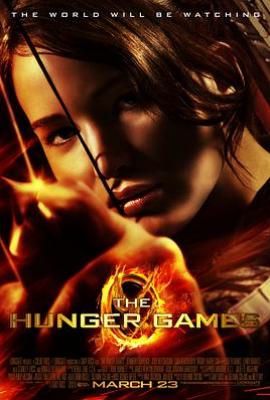

凯特尼斯的觉醒:16岁的凯特尼斯(詹妮弗·劳伦斯 饰)自愿代替妹妹参加第74届饥饿游戏。凭借狩猎技能与伪装智慧,她从被动求生者蜕变为反抗象征“燃烧的女孩”。

竞技场博弈:贡品需在人工丛林中争夺资源,利用地形与规则漏洞求生。凯特尼斯与同区皮塔的“明星情侣”人设成为破局关键,最终以假死毒浆果计谋逼宫,迫使都城修改规则。

反抗火种:凯特尼斯的胜利直播点燃各区反抗意识,为后续系列中“世纪极限赛”与政权颠覆埋下伏笔。

饥饿游戏1 作为科幻反乌托邦题材的经典IP,《饥饿游戏》系列通过残酷的生存竞技与人性博弈,深刻探讨权力压迫、集体反抗与个体觉醒。以下从剧情脉络、经典台词与核心意义三方面展开分析: 1. 世界观设定 北美洲在战乱后重建“施惠国”,由独裁的都城凯匹特统治12个贫困行政区。为镇压叛乱,都城强制推行...(展开全部)

经典台词(20)

纠错 补充反馈

“希望是唯一比恐惧更强大的东西。”

(凯特尼斯对妹妹的独白,揭示个体在绝境中的精神力量)

“愿胜利之神眷顾你。”

(游戏主持人开场宣言,讽刺竞技本质是权力操控的“被选中死亡”)

“火苗会传递,如果我们被烧毁,你们也会被烧毁!”

(反抗军口号,象征集体觉醒的不可逆性)

“你数过贡品的尸体吗?每一具都是体制的墓碑。”

(黑密斯暗讽饥饿游戏对生命的践踏)

“我不是怪物,我只是拒绝被驯化。”

(凯特尼斯拒绝都城招安,定义自我身份)

“愿好运永远眷顾你们。”

贯穿系列的核心台词,既是游戏的开场白,也是对命运无常的讽刺。

“我宁愿死也不愿假装对别人有感情。”

凯特尼斯对游戏规则的拒绝,象征个体对极权操控的觉醒。

“记住,活着的人才是赢家。”

游戏主持人对贡品的洗脑,揭示生存与尊严的伦理困境。

“火是星星之火,可以燎原。”

皮塔对凯特尼斯反抗精神的比喻,呼应系列标题“星火燎原”。

“我们不是棋子,我们是人。”

凯特尼斯的呐喊,批判极权制度对人性尊严的践踏。

《饥饿游戏1》以生存游戏为镜,照见极权与人性博弈的深渊。它告诉我们:真正的反抗,不是推翻一个暴君,而是拒绝成为暴君的同谋。凯特尼斯的箭矢、皮塔的面包、“愿好运永远眷顾你们”的诅咒,共同构成一幅关于自由与奴役的警示录。这部电影不仅是科幻片的标杆,更是一面镜子,映照出每个时代中个体与社会的抉择——当权力向你招手时,你,敢不敢拒绝那颗致命的浆果?

展开全部票房与奖项:首部全球票房6.95亿美元,获MTV电影奖、青少年选择奖等,成为青少年电影标杆。

展开全部社会议题共鸣:2012年上映期间恰逢“阿拉伯之春”,影片被视作对威权统治的隐喻,引发全球青年运动联想。

争议焦点

暴力美学争议:血腥厮杀场面被批“美化暴力”,但主创辩称这是对战争本质的直面。

改编与原著分歧:电影删减原著复杂支线(如各区文化差异),强化视觉奇观,部分书粉认为削弱了社会批判深度。

导演阐述

苏珊·柯林斯与导演加里·罗斯强调:“饥饿游戏不是关于杀戮,而是关于如何在绝境中保持人性。”影片通过青少年视角,质问每个观众:“我们是否早已身处竞技场?”