剧情简介

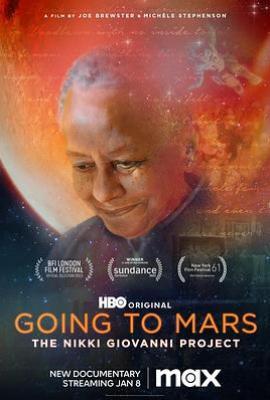

《进发火星:妮基·乔瓦尼划》是一部以美国传奇诗人、民权活动家妮基·乔瓦尼为主角的纪录片,由乔·布鲁斯特与米歇尔·斯蒂芬森联合执导。影片通过历史档案、私人影像与诗意的视觉语言,交织呈现乔瓦尼的个人生命轨迹与黑人族群争取自由的集体抗争,并借“火星探索”的隐喻升华主题。

叙事结构:打破线性时间束缚,在乔瓦尼晚年生活片段、20世纪60年代民权运动档案、诗歌朗诵与宇宙探索的蒙太奇画面间跳跃,形成多声部的“视觉长诗”。

核心线索:

个人创伤与创作:童年经历家庭暴力、田纳西州种族隔离环境,成为乔瓦尼诗歌的原始土壤。影片以1971年她与詹姆斯·鲍德温的电视对话为锚点,展现黑人知识分子对族群命运的共情与分歧。

艺术介入现实:乔瓦尼的诗歌既是匕首(揭露种族歧视)也是玫瑰(播种希望),如1968年诗作《妮基-罗莎》中“白人永远无法理解黑人的生活,而我一直很快乐”,以幽默消解苦难。

宇宙隐喻的升华:通过火箭发射、星际航行画面与诗句“火星之旅只能通过黑人的眼睛被理解”的互文,将黑人抗争史与人类征服宇宙并置,暗示平等追求如同“火星计划”——一场需要勇气与智慧的远征。

《进发火星:妮基·乔瓦尼划》是一部以美国传奇诗人、民权活动家妮基·乔瓦尼为主角的纪录片,由乔·布鲁斯特与米歇尔·斯蒂芬森联合执导。影片通过历史档案、私人影像与诗意的视觉语言,交织呈现乔瓦尼的个人生命轨迹与黑人族群争取自由的集体抗争,并借“火星探索”的隐喻升华主题。 叙事结构:打破线性时间束缚...(展开全部)

经典台词(16)

纠错 补充反馈

“我们不需要向任何人证明我们的痛苦,我们只需要继续创造。”(乔瓦尼)

意义:总结其一生信念,批判社会对边缘群体创伤的凝视与消费,强调艺术作为抵抗工具的力量。

“你让我看到了未来的可能。”(詹姆斯·鲍德温对乔瓦尼)

意义:两代黑人思想家的精神传承,既是对乔瓦尼的认可,也隐喻艺术在代际抗争中的桥梁作用。

“家族远比血统更重要。”(旁白)

意义:呼应影片中乔瓦尼与伴侣维吉尼亚的居家生活片段,解构传统家庭定义,强调情感纽带超越生物学关系。

“最好的礼物,是最爱的人就在身边。”(旁白)

意义:在圣诞派对的荒诞绑架情节后,点明“陪伴即救赎”的主题,与漫威宇宙“非血缘家庭”价值观形成跨文本呼应。

“我们不是去火星逃避,而是去创造一个没有偏见的新世界。”

——乔瓦尼在演讲中阐述移民计划的核心目标,强调火星殖民的社会意义。

“如果地球是母亲的伤口,火星就是我们的创可贴。”

——通过隐喻揭示地球环境危机,暗示火星殖民的紧迫性。

“在火星上,我们不再问‘你来自哪里’,而是问‘你将成为谁’。”

——强调火星殖民对身份认同的重塑,呼应人类对未来的想象。

“梦想必须先于现实,否则现实将永远是梦魇。”

——乔瓦尼在片尾的独白,总结计划的哲学意义,呼应非裔民权运动精神。

《进发火星:妮基·乔瓦尼计划》以火星移民为引,展开对种族、阶级、文化与未来的深刻反思。它既是科幻纪录片,也是社会批判作品,通过乔瓦尼的激进构想,挑战观众对现实的认知。正如台词所言:“梦想必须先于现实,否则现实将永远是梦魇。”在算法时代重温这部电影,或许能让我们重新审视人类命运——真正的进步,不在于技术是否可行,而在于我们是否敢于梦想。

展开全部影片通过年轻活动家向乔瓦尼致谢、教师以她名字为女儿命名的片段,展现其作为“活的遗产”的持续影响力,呼吁新时代观众继承“在压迫裂缝中搭建自由桥梁”的精神。

展开全部火箭浣熊的台词“有危险就睡,听到钱就醒”以黑色幽默解构功利社会,与乔瓦尼的诗歌形成跨次元对话,揭示艺术对抗异化的普世价值。