剧情简介

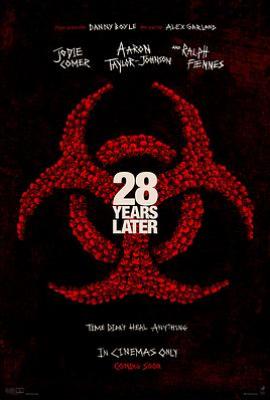

电影《惊变28年》(28 Years Later)主要讲述了病毒爆发28年后,英国仍被隔离为“感染区”,仅存少数未感染社区。 12岁少年斯派克(阿尔菲·威廉姆斯饰)与病母伊斯拉(朱迪·科默饰)生活在苏格兰小岛的乌托邦社区,为救母亲冒险前往大陆寻找医生。 核心冲突: 生存危机:斯派克与同伴穿越森林时遭遇变异丧尸群(“阿尔法”为首),发现病毒已进化出更强的攻击性与传染性。 人性博弈:社区内部存在权力斗争,部分幸存者试图利用丧尸控制他人;斯派克逐渐发现母亲的病情与病毒实验有关。 终极救赎:斯派克与医生凯尔森(拉尔夫·费因斯饰)合作,试图用病毒抗体终结灾难,却面临自我牺牲的抉择。

关键情节:

血腥觉醒:斯派克首次遭遇“狂奔丧尸”,目睹同伴被瞬间撕裂,打破对丧尸的传统认知。

烛光哲学:凯尔森在尸群中点燃烛光,提出“恐惧的尽头是释然”,引导斯派克直面人性黑暗。

血色黎明:斯派克发现病毒抗体需以宿主生命为代价,最终选择将抗体注入母亲体内,自己成为新变异体。

影片风格:

视觉冲击:采用iPhone 15 Pro Max拍摄,红夜视镜头与快速剪辑强化血腥压迫感。

哲学内核:探讨“幸存者是否仍是人类”“恐惧与希望的辩证关系”等命题。

电影《惊变28年》(28 Years Later)主要讲述了病毒爆发28年后,英国仍被隔离为“感染区”,仅存少数未感染社区。 12岁少年斯派克(阿尔菲·威廉姆斯饰)与病母伊斯拉(朱迪·科默饰)生活在苏格兰小岛的乌托邦社区,为救母亲冒险前往大陆寻找医生。 核心冲突: 生存危机:...(展开全部)

经典台词(28)

纠错 补充反馈

“我们不仅要生存,还要找到生活的意义。”

意义:这句台词揭示了末世环境下人们的双重挑战:既要面对生存的基本需求,又要寻找生活的价值和意义。它强调了人性中对于精神层面的追求,以及在绝望中寻找希望的重要性。

“在这个世界里,没有绝对的善恶,只有生存和死亡。”

意义:这句台词揭示了末世环境下人性的复杂性。在生存成为首要目标的背景下,人们的行为和选择往往超越了传统的道德标准。它提醒观众,在极端环境下,人性的多面性会更加凸显,需要更加客观和包容地看待他人的行为。

“我们曾经失去了一切,但现在,我们要重新找回来。”

意义:这句台词表达了幸存者们对于重建生活的坚定信念。在经历了末世的洗礼后,他们虽然失去了很多,但并没有放弃希望。相反,他们更加珍惜生命,努力寻找重建生活的机会和方式。

“恐惧让我们更加坚强,绝望让我们更加勇敢。”

意义:这句台词强调了末世环境下人们面对恐惧和绝望时的积极态度。它告诉我们,在极端环境下,恐惧和绝望并不是致命的打击,而是激发我们内心力量和勇气的源泉。只有勇敢面对恐惧和绝望,才能在末世中找到生存的希望。

1. “我们杀死的不是丧尸,是过去的自己。”

场景:士兵奉命清除“低等感染者”时,发现目标实为保留部分记忆的早期变异者。

意义:

暴力的自我投射:清除行动隐喻人类对自身兽性的恐惧,将道德污名投射到“他者”以维持虚假纯洁性。

历史的循环:新政权重复旧世界的暴力逻辑,暗示文明重建不过是权力结构的复制。

2. “新伊甸园不需要诗人,只需要电池。”

场景:统治者镇压反抗者时,销毁书籍并强迫民众参与能源劳动。

意义:

人性的工具化:末世后“实用主义”登峰造极,艺术与思想被斥为无用,人沦为维持系统运转的零件。

反乌托邦隐喻:呼应《1984》的“思想罪”,揭示极权本质是对灵魂的驯化。

3. “当你说‘为了生存’,就已经死了。”

场景:老一代幸存者拒绝食用“人肉合成粮”,绝食抗议时留下遗言。

意义:

生存伦理的崩塌:质问底线——若以丧失人性为代价延续生命,人类与感染者何异?

代际冲突的符号:老一辈坚守病毒前文明的道德框架,新一代则拥抱“必要之恶”,撕裂的价值观如新文明的原罪。

4. “光在隧道尽头?不,那是另一列火车。”

场景:主角团发现所谓“救援信号”实为诱杀陷阱后的自嘲。

意义:

希望的虚无性:解构末日叙事中“寻找希望”的套路,暗示灾难永恒轮回的悲观哲学。

系统的欺骗性:当权者制造虚假希望以控制民众,光明的许诺成为新型精神病毒。

《惊变28年》通过极简台词与高强度视觉符号,将僵尸类型片升华为对文明脆弱性、人性底线与存在意义的哲学拷问,其台词的留白与多义性,赋予影片超越类型的深刻反思价值。

危机社会的镜像:疫情、战争、生态灾难等全球性危机中,影片预言的人性溃败值得警醒。

权力批判:当“安全”成为口号,强权如何以保护之名行毁灭之实?影片是对现实政治的尖锐隐喻。

生存哲学的反思:当文明消失,人类是否必须抛弃道德才能存活?答案关乎我们对“人性”的终极定义。

展开全部