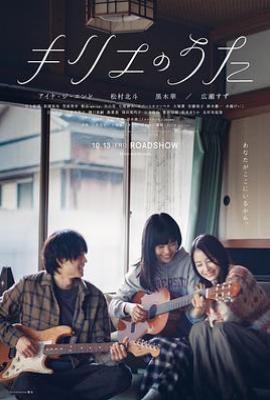

剧情简介

Kyrie之歌主要讲述在日本3·11大地震中失去妈妈和姐姐的小塚路花,为了找寻姐姐小塚希的未婚夫夏彦,辗转漂泊至大阪流浪。在老师凤美的帮助下,她与夏彦相认,但受到法律约束,被迫与夏彦、凤美失联。多年后,高中生路花得以与夏彦短暂重逢,却再度因没有血缘关系和有实际寄养家庭而被迫中断联系。在东京街头以姐姐的名字希(Kyrie)卖唱的路花,被真绪里认出,并在她的帮助下歌唱事业渐有起色。然而,真绪里却成了警方通缉的诈骗犯,由此引发的第三次与夏彦重逢,也令他与姐姐的羁绊浮出水面。

《Kyrie之歌》是岩井俊二2023年的新作,延续了其标志性的“残酷青春”美学,以日本3·11大地震为背景,通过少女路花的流浪与音乐救赎,探讨创伤、身份认同与社会困境。尽管影片因叙事结构失衡和角色塑造争议受到批评,但其台词与意象仍呈现出独特的哲学张力。以下是经典台词及意义的总结:

Kyrie之歌主要讲述在日本3·11大地震中失去妈妈和姐姐的小塚路花,为了找寻姐姐小塚希的未婚夫夏彦,辗转漂泊至大阪流浪。在老师凤美的帮助下,她与夏彦相认,但受到法律约束,被迫与夏彦、凤美失联。多年后,高中生路花得以与夏彦短暂重逢,却再度因没有血缘关系和有实际寄养家庭而被迫中断联系。在东京街头以姐姐...(展开全部)

经典台词(26)

纠错 补充反馈

“即使被时代和社会捉弄,我们也要拼命生活。”(Kyrie)

意义:这句台词体现了主人公们在困境中不屈不挠的精神。他们面对生活的挑战和困难,依然坚持自己的信念和梦想,努力生活。这种精神不仅是对主人公们的真实写照,也是对观众的一种激励和启示。

“音乐是我表达内心的方式。”(Kyrie)

意义:这句台词展现了Kyrie通过音乐来表达自己内心的情感和想法。音乐成为她与外界沟通的重要桥梁,也是她面对困境时的一种精神寄托。这种对音乐的热爱和执着,是Kyrie角色形象的重要组成部分。

“我们会再次相遇的,无论在哪里。”(夏彦)

意义:这句台词体现了夏彦对Kyrie的深情和坚定。他相信无论遇到什么困难和挑战,他们最终都会再次相遇。这种对爱情的执着和坚定,是夏彦角色形象的重要支撑,也是电影情感线的重要推动力量。

创伤与失语的隐喻

“我只能用歌声说话”

路花因地震创伤失去语言能力,音乐成为她与世界的唯一联结。这句未直接出现但贯穿全片的潜台词,象征个体在灾难中被迫以非传统方式表达自我,暗喻社会对弱势群体话语权的剥夺。

“夏彦,你是我和姐姐最后的联系”

路花对夏彦的执着,既是对亲情的追索,也是对灾难记忆的具象化投射。台词揭示了个体在创伤后通过“替代性依恋”寻求心理锚点的生存逻辑。

青春叙事的矛盾性

“考大学就能摆脱酒馆妈妈的命运吗?”

真绪里的自我质疑,直指日本社会对女性的结构性压迫。她最终放弃学业成为诈骗犯的转变,暴露了导演对当代青年困境的无力解答,也引发对“宿命论”的批判。

“地震时,浴室在摇晃……我却感觉不到害怕”

这段未以台词呈现但通过画面强化的场景(少女在震中浴室挣扎),被批评为“男性凝视的恶趣味”,折射出岩井俊二对青春疼痛美学的路径依赖,以及女性角色在灾难叙事中的被动性。

社会符号与时代症候

“爸爸活、街头音乐节、荧光假发——这就是我们的东京”

影片通过真绪里的装扮与行为,拼贴当代日本青年亚文化符号。这些元素虽未形成具体台词,却构成视觉化潜台词,揭示经济衰退下青年对主流价值的反抗与妥协。

“法律说我们不能在一起,因为你不是我的家人”

路花与夏彦因法律限制被迫分离,台词直指日本福利制度对非血缘关系的冷漠,批判官僚体系对人性纽带的割裂。

音乐救赎的虚妄性

“唱歌时,我感觉姐姐还活着”

路花以“Kyrie”为名街头卖唱,将音乐升华为记忆载体。这句精神独白(通过行为而非台词呈现)既是对逝者的悼念,也暴露艺术救赎的局限性——歌声无法填补制度性创伤。

“街头音乐节不需要专业性,只需要此刻的心情”

真绪里对音乐的态度,象征青年对主流成功学的拒绝。然而这种“反叛”最终沦为生存策略,暗示理想主义在现实挤压下的异化。

人物塑造:

展开全部Kyrie的台词展现了她面对困境时的坚韧和对音乐的热爱。她通过音乐来表达自己内心的情感和想法,成为了一个充满力量和魅力的角色。

夏彦的台词则展现了他对Kyrie的深情和坚定。他相信无论遇到什么困难和挑战,他们最终都会再次相遇,这种对爱情的执着和坚定,让他成为了一个充满魅力和感染力的角色。

主题表达:

这些台词深刻反映了电影对困境中不屈不挠精神的赞美,对音乐的热爱和执着的描绘,以及对爱情的执着和坚定的歌颂。电影通过Kyrie和夏彦的故事,展现了普通人在面对生活困境时的坚持和努力,以及他们对爱情和音乐的执着追求。

《Kyrie之歌》的经典台词是电影艺术的重要组成部分,它们不仅塑造了鲜明的人物形象,还深刻表达了电影的主题。这些台词以其独特的艺术魅力,让观众在感受人物命运的同时,也对困境中的坚持、对音乐的热爱、对爱情的执着有了更深刻的理解。它们是对Kyrie坚韧和对音乐热爱、对夏彦深情和坚定的真实反映,也是对他们之间爱情和音乐的深刻揭示。这些台词不仅具有深远的艺术价值,也让我们对普通人在面对生活困境时的坚持和努力有了更多的思考和感悟。

岩井美学的自我重复

展开全部“雪地、沙滩、破碎的录像带——美得空洞”

观众对唯美场景的批评,指向导演对《情书》《花与爱丽丝》视觉符号的机械复制。这些无台词画面虽延续“物哀”美学,却因缺乏情感支撑沦为形式主义。

“双姝共舞”的未竟之约

路花与真绪里的关系被诟病为“工具性百合”,二人从相遇到分离均缺乏台词解释,暴露岩井俊二对女性情谊刻板的浪漫化想象。

断裂的叙事与未解的叩问

《Kyrie之歌》的台词与意象交织出三重悖论:

创伤与救赎:音乐既是出口也是牢笼,路花的失语症最终未被治愈,暗示艺术疗愈的有限性;

个体与制度:法律、福利体系等“看不见的手”始终碾压个人意志,却未被深入批判;

怀旧与当下:岩井俊二试图以311地震链接当代社会问题,却因叙事重心偏移陷入自我重复的泥沼。

影片最终成为一曲矛盾的挽歌——既是对青春美学的告别,亦是对创作困境的无奈印证。