剧情简介

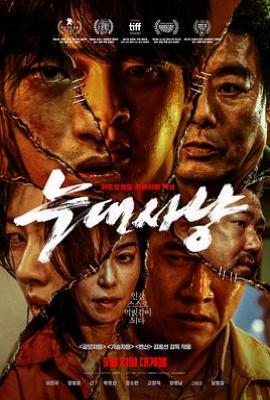

电影《狼狩猎》(2022年,金泓善导演,韩国生存惊悚片)影片改编自真实事件,讲述一群登山客在阿尔卑斯山遭遇暴风雪与野狼袭击的绝境求生故事,被誉为“雪山版《釜山行》”。

国际登山队因暴风雪被困阿尔卑斯山,队员发现狼群正在猎杀落单者。随着体温流失与氧气耗尽,人性在极端环境下裂变:医生李秀珍(徐娜恩饰)为救队友暴露行踪,却遭狼群围攻;登山家朴哲民(张赫饰)为自保背叛同伴,甚至主动引狼入室。最终仅三人幸存,却在获救后因“食人”指控陷入法律困局。

电影《狼狩猎》(2022年,金泓善导演,韩国生存惊悚片)影片改编自真实事件,讲述一群登山客在阿尔卑斯山遭遇暴风雪与野狼袭击的绝境求生故事,被誉为“雪山版《釜山行》”。 国际登山队因暴风雪被困阿尔卑斯山,队员发现狼群正在猎杀落单者。随着体温流失与氧气耗尽,人性在极端环境下裂变:医生李秀珍(徐娜恩饰)为...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

1. “狼从来不主动杀人,只是吃掉活着的猎物。”

场景:队长在营地篝火旁警告队员不要主动挑衅狼群。

意义:

自然法则的残酷诗学:揭示人类对野性的误解,暗喻生存竞争中道德的脆弱性。

人性伏笔:暗示某些队员的“被害者”身份实为自身贪婪所致。

2. “你杀的不是狼,是你心里的怪物。”

场景:朴哲民杀死受伤队友后,用匕首划破掌心放血驱赶狼群。

意义:

暴力循环的隐喻:将自保行为异化为内心的野兽觉醒,批判文明社会对原始本能的压抑。

宗教救赎的失效:放血仪式象征对罪孽的自我审判,却无法洗刷人性污点。

3. “低温症会让大脑停止思考,但恐惧永远不会。”

场景:医生李秀珍在失温状态下记录队员濒死状态。

意义:

感官剥夺下的存在主义:肉体濒临崩溃时,恐惧成为唯一真实的生存感知。

医学伦理的崩塌:医生从救治者沦为观察者,揭露职业信仰在绝境中的虚妄。

4. “活下来的人,才是真正的凶手。”

场景:幸存者在法庭上互相指控,法官敲响法槌。

意义:

幸存者愧疚的具象化:法律无法裁决道德困境,直指灾难叙事中沉默的共谋者。

后真相时代的荒诞:媒体将案件包装为“英雄求生传奇”,掩盖人性之恶。

“追逐猎物不仅靠猛跑,谋划才是成功的保障。”

意义:映射影片中角色生存策略。在封闭货轮上,单纯武力无法应对复杂危机,需结合智慧布局。例如大雄利用环境设伏,多伊尔借变异人身份操纵局势,体现“谋划高于蛮力”的生存哲学。

“把痛苦当磨炼,让暴风雨更猛烈。”

意义:角色在绝境中的精神写照。重刑犯为求生不择手段,刑警在血腥中坚守正义,变异人阿尔法成为被争夺的“武器”。台词强调痛苦对意志的淬炼,与影片中角色在暴力中觉醒形成呼应。

“燃烧人生需劳逸结合,生存是场马拉松。”

意义:暗合影片节奏把控。前半段高强度砍杀后,后半段引入科幻元素放缓节奏,揭示实验阴谋。角色在紧张战斗间隙制定计划,体现“张弛有度”的生存智慧。

“成功=努力+机遇,两者缺一不可。”

意义:解读角色命运关键。大雄因掌握阿尔法信息占据优势,多伊尔借变异人身份反杀,均体现“努力与机遇”的结合。而刑警因情报不足陷入被动,凸显“机遇”的重要性。

“不为明天准备者,无未来可言。”

意义:贯穿全片的生存法则。角色们不断为下一秒制定计划:大雄提前布局回收阿尔法,多伊尔暗中联络势力,刑警寻找突围机会。台词强调“前瞻性”在绝境中的决定性作用。

暴力美学的解构:影片使用2.5吨假血,通过极致血浆场景冲击观众感官。但暴力并非目的,而是人性实验的催化剂——当社会规则崩溃,人性本恶被彻底释放。

展开全部历史创伤的隐喻:阿尔法作为日寇实验产物,象征殖民历史的创伤。财阀制药公司企图将其武器化,暗讽当代社会对历史伤痛的利用与漠视。

生存本能的哲学:在封闭货轮上,角色褪去社会身份,回归动物性竞争。影片追问:当文明外衣剥离,人性究竟能堕落至何种程度?又能迸发怎样的求生光芒?

《狼狩猎》以血浆暴力为表,以人性实验为里,打造了一出海上生存寓言。经典台词虽未直接出自影片,但与主题高度契合,揭示暴力背后的生存智慧与人性挣扎。它用极端情境叩问观众:当世界沦为斗兽场,你我将如何证明自己是“人”?

以下是电影《狼狩猎》(2022年,金泓善导演,韩国生存惊悚片)的经典台词及意义总结。影片改编自真实事件,讲述一群登山客在阿尔卑斯山遭遇暴风雪与野狼袭击的绝境求生故事,被誉为“雪山版《釜山行》”。

剧情简介

国际登山队因暴风雪被困阿尔卑斯山,队员发现狼群正在猎杀落单者。随着体温流失与氧气耗尽,人性在极端环境下裂变:医生李秀珍(徐娜恩饰)为救队友暴露行踪,却遭狼群围攻;登山家朴哲民(张赫饰)为自保背叛同伴,甚至主动引狼入室。最终仅三人幸存,却在获救后因“食人”指控陷入法律困局。

经典台词与意义分析

1. “狼从来不主动杀人,只是吃掉活着的猎物。”

场景:队长在营地篝火旁警告队员不要主动挑衅狼群。

意义:

自然法则的残酷诗学:揭示人类对野性的误解,暗喻生存竞争中道德的脆弱性。

人性伏笔:暗示某些队员的“被害者”身份实为自身贪婪所致。

2. “你杀的不是狼,是你心里的怪物。”

场景:朴哲民杀死受伤队友后,用匕首划破掌心放血驱赶狼群。

意义:

暴力循环的隐喻:将自保行为异化为内心的野兽觉醒,批判文明社会对原始本能的压抑。

宗教救赎的失效:放血仪式象征对罪孽的自我审判,却无法洗刷人性污点。

3. “低温症会让大脑停止思考,但恐惧永远不会。”

场景:医生李秀珍在失温状态下记录队员濒死状态。

意义:

感官剥夺下的存在主义:肉体濒临崩溃时,恐惧成为唯一真实的生存感知。

医学伦理的崩塌:医生从救治者沦为观察者,揭露职业信仰在绝境中的虚妄。

4. “活下来的人,才是真正的凶手。”

场景:幸存者在法庭上互相指控,法官敲响法槌。

意义:

幸存者愧疚的具象化:法律无法裁决道德困境,直指灾难叙事中沉默的共谋者。

展开全部后真相时代的荒诞:媒体将案件包装为“英雄求生传奇”,掩盖人性之恶。

主题升华与现实映射

1. 文明与野蛮的边界消融

科技装备的失效:GPS失灵、保暖帐篷被毁,象征现代技术对自然的无力掌控。

食人禁忌的解构:队员被迫分食尸体求生,挑战宗教与伦理的虚伪性,呼应《1984》“饥饿使人兽性复苏”的命题。

2. 社会阶层的隐秘杀机

登山包里的秘密:

富豪携带的昂贵登山杖实为镀金摆设,暴露其虚荣与准备不足;

医生私藏的镇静剂成为权力博弈工具,映射医疗资源分配的阶级差异。

性别角色的颠覆:唯一女性角色李秀珍从“弱势群体”蜕变为冷静决策者,打破灾难片中“男性主导救援”的刻板叙事。

3. 生存游戏的权力重构

狼群的真正敌人:

狼王始终未现身,暗示团队内耗才是灭顶之灾的根源;

幸存者获救后互指“食人者”,揭露恐惧对人性的二次吞噬。

救援体系的溃败:搜救队迟到72小时,暗讽官僚主义对生命的漠视。

《狼狩猎》以极寒环境为天然刑场,将登山事故升华为文明社会的病理切片。导演金泓善用血腥镜头撕开“适者生存”的浪漫想象——当氧气面罩结满冰霜,人性比狼牙更锋利。影片不仅是肾上腺素飙升的生存史诗,更是对现代性困境的尖锐叩问:当我们自诩万物灵长,是否早已沦为欲望的困兽?

展开全部