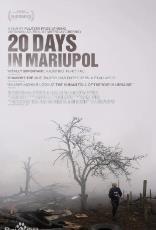

剧情简介

马里乌波尔20天主要讲述了2022年2月俄罗斯入侵乌克兰初期,乌克兰记者切尔诺夫与同事被困被围困的马里乌波尔市,用镜头记录下20天内城市的毁灭与平民的生存挣扎。

围城与孤立

俄军对马里乌波尔实施全面封锁,切断电力、水源和人道主义援助。切尔诺夫与团队藏身于地下室和医院,通过卫星电话向外界传递影像,成为全球唯一记录战况的“窗口”。

死亡与抗争

镜头捕捉医院被轰炸、平民躲避炮火、孕妇在废墟中分娩等场景。切尔诺夫拍摄的妇产医院遭袭画面(孕妇伊丽娜·卡利妮娜死亡)成为国际头条,揭露战争对无辜者的暴行。

舆论战与谎言

俄军散布“乌军自导自演”的谣言,切尔诺夫团队通过持续报道驳斥虚假叙事。影片结尾,居民因长期信息隔绝开始相信俄方宣传,凸显战争对认知的扭曲。

逃离与幸存

20天后,切尔诺夫与摄影师马洛莱特卡在乌军协助下撤离,影片以他们离开时的空城镜头收尾,留下“希望是否终结”的追问。

马里乌波尔20天主要讲述了2022年2月俄罗斯入侵乌克兰初期,乌克兰记者切尔诺夫与同事被困被围困的马里乌波尔市,用镜头记录下20天内城市的毁灭与平民的生存挣扎。 围城与孤立 俄军对马里乌波尔实施全面封锁,切断电力、水源和人道主义援助。切尔诺夫与团队藏身于地下室和医院,通过卫星电话向外界传递影...(展开全部)

经典台词(25)

纠错 补充反馈

“我希望我从未拍过这部影片,但世界必须知道真相。”

场景:切尔诺夫在奥斯卡颁奖礼上的发言,表达对战争罪行的控诉与无力感。

意义:直指纪录片的核心矛盾——记录苦难是否具有正当性。

“战争不是从爆炸开始,而是从死寂中。”

场景:影片开篇,切尔诺夫凝视空无一人的街道,远处传来炮声。

意义:隐喻战争对人性与文明的慢性摧毁,超越物理暴力的精神压迫。

“他们说我们在拍电影,但这是我们的真实生活。”

场景:切尔诺夫对质疑者回应,展示拍摄团队与平民共同躲藏的纪实画面。

意义:驳斥“摆拍”指控,强调记录即抵抗。

“我的孩子叫米隆(和平),但他没能活过第一天。”

场景:孕妇遗物中发现的婴儿姓名牌特写,背景是燃烧的医院。

意义:个体悲剧与战争荒诞的极致呈现,强化反战主题。

“当世界背过身去,我们仍在记录。”

场景:团队在断电的地下室剪辑素材,手电筒光束照亮满地弹壳。

意义:象征新闻工作者的使命感与孤独抗争。

“我宁愿从未拍过这部影片,我愿用奥斯卡奖换取俄罗斯永远不再入侵乌克兰。”

切尔诺夫在奥斯卡颁奖礼上的感言,以个人荣誉置换和平的呐喊,揭示战争对人类文明的践踏。

“生命如草芥,这就是战争中的现实。”

切尔诺夫目睹孕妇遗体被装入黑色尸袋时的独白,以平静语气道出战争对生命的漠视。

“我们是一个人,我们是一个人的人。”

影片中反复出现的台词,既是平民在轰炸中的互助口号,也是对人类共通人性的呼唤。

“记录是有意义的,因为电影形成记忆,记忆形成历史。”

切尔诺夫对纪录片价值的诠释,强调影像作为历史证据的重要性。

“这是我们的一个人,我们是一个人的人。”

重复句式强化个体在战争中的渺小与集体的人性光辉,成为影片的情感锚点。

《马里乌波尔20天》是一部拒绝被标签化的战争纪录片——它既是暴行的铁证,也是人性的墓志铭。正如切尔诺夫所言:“我们拍摄的不是战争,而是战争中的生命。”影片以极简的镜头语言,叩问每个观众:当世界选择遗忘时,谁来为沉默者发声?

展开全部《马里乌波尔20天》是一部以血与泪浇筑的影像史诗。它告诉我们:真正的和平,不在奖杯的光辉,而在废墟中的坚守;真正的勇气,不在战场的冲锋,而在镜头后的直面。正如影片所呈现的,切尔诺夫以影像为剑,刺穿战争的谎言,他的故事不仅是对马里乌波尔20天的记录,更是对全人类的叩问——在暴力与文明的对峙中,我们能否如他般,以记录对抗遗忘,以真相守护人性?正如台词所言:“我们是一个人,我们是一个人的人。”这或许就是和平最深的呼唤。

展开全部