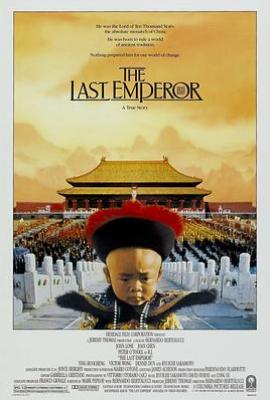

剧情简介

《末代皇帝》是由意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇执导的史诗级传记电影,讲述中国末代皇帝爱新觉罗·溥仪(尊龙饰)从三岁登基到最终成为普通公民的跌宕一生。影片以1950年溥仪作为战犯从苏联回国为切入点,通过倒叙和回忆交织的叙事手法,串联起他人生中的重大转折:

权力囚徒的起点:1908年,三岁的溥仪被慈禧太后钦定为皇帝,在紫禁城的金銮殿上登基,却因年幼无知成为权力的象征傀儡。他的童年孤独而压抑,唯一的慰藉是乳母和一只蝈蝈。

从帝王到平民的坠落:民国建立后,溥仪被逐出紫禁城,流亡天津期间沉迷享乐,试图借助日本势力复辟清朝,却沦为伪满洲国的傀儡皇帝。日本战败后,他被苏联红军俘虏,最终在新中国接受十年思想改造,成为普通公民。

人性的觉醒与救赎:晚年的溥仪以游客身份重返故宫,从龙椅下取出幼年藏匿的蝈蝈罐,象征与封建历史的和解。这一场景以超现实手法隐喻个体从权力符号回归人性本真的觉醒。

《末代皇帝》是由意大利导演贝纳尔多·贝托鲁奇执导的史诗级传记电影,讲述中国末代皇帝爱新觉罗·溥仪(尊龙饰)从三岁登基到最终成为普通公民的跌宕一生。影片以1950年溥仪作为战犯从苏联回国为切入点,通过倒叙和回忆交织的叙事手法,串联起他人生中的重大转折: 权力囚徒的起点:1908年,三岁的溥仪被...(展开全部)

经典台词(22)

纠错 补充反馈

“皇上是世界上最寂寞的孩子。”

语境:幼年溥仪身处万人跪拜的登基大典,却只对大臣身上的蝈蝈感兴趣。

意义:揭示帝王身份的本质孤独,权力光环下的人性异化。对比封建礼教的虚妄与童真的纯粹,暗喻溥仪一生被历史裹挟的悲剧。

“紫禁城成了空荡的戏棚,演员为何还在台上?”

语境:溥仪成年后试图改革宫廷,却遭太监焚烧账本抵制。

意义:以“戏棚”比喻封建王朝的腐朽与表演性,批判制度对人性的禁锢。台词呼应影片中反复出现的“门”的意象——每一扇门的关闭都象征自由的丧失。

“我从未见过这么美的地方,也从未感受过这样的孤独。”

语境:溥仪晚年以平民身份重返故宫,面对熙攘游客的感慨。

意义:历史的反讽与哲思。曾经的“家”成为公共景点,权力消散后,孤独从物理囚禁升华为存在主义的永恒困境。

“我终于能够说,我是一个人了。”

语境:溥仪在战犯管理所完成思想改造后的自我宣言。

意义:从“神”到“人”的身份觉醒,揭示个体在剥离权力符号后对自由与尊严的终极追求。这一转变亦是对新中国“人民性”价值观的呼应。

“皇上是世界上最寂寞的孩子。”

溥仪在紫禁城内的独白,道出了他身为帝王却失去童年的悲哀,以及高处不胜寒的孤独。

“所有的离开你都赶不上,所有的门你都打不开。所有的人都是撒谎者。”

溥仪在紫禁城门前的呐喊,反映他对命运失控的绝望,以及对人性虚伪的洞察。

“紫禁城成了空荡的戏棚,那么演员为何还在台上?”

溥仪目睹封建帝制崩溃后的感慨,象征旧时代落幕后的虚无与荒诞。

“在紫禁城内您永远是皇帝,但在外面不是。”

监狱长对溥仪的告诫,点明权力与现实的割裂,以及身份认同的困境。

“我总以为我恨这里,现在却害怕离开。”

溥仪在紫禁城关闭前的矛盾心理,体现他对自由与束缚的深层挣扎

《末代皇帝》不仅是一部历史传记片,更是一部关于权力、孤独、文化与救赎的哲学诗篇。它告诉我们:在历史的长河中,个人命运或许微不足道,但正是这些微不足道的个体,构成了历史的主体。溥仪的故事,是对封建帝制的深刻批判,也是对人性复杂性的温柔凝视。这部影片如同一面镜子,映照出权力与孤独的本质,也让我们在历史的长河中,看到了自己的影子。

展开全部《末代皇帝》以溥仪的一生为棱镜,折射出20世纪中国从封建帝制向现代社会的剧变。当暮年的溥仪将蝈蝈放归自然,影片完成了对权力、自由与身份认同的终极叩问:历史从不怜悯个体,但人性的微光终能穿透时代的阴霾。这部融合史诗格局与诗性表达的杰作,既是东方历史的西方注解,也是对人类普遍困境的深刻观照。

展开全部