剧情简介

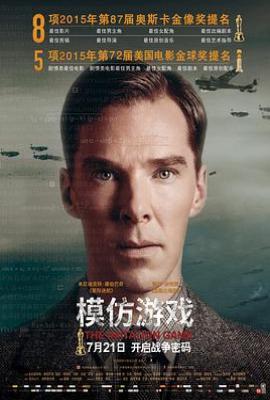

《模仿游戏》(The Imitation Game,2014年)是莫滕·泰杜姆执导的传记电影,改编自艾伦·图灵的生平,聚焦他在二战期间破解纳粹德国“恩尼格玛”密码的传奇经历,同时揭露其因同性恋身份遭受的迫害。影片通过三条时间线交织,展现天才的孤独、战争的残酷与人性的挣扎。939年,英国军方招募数学家艾伦·图灵(本尼迪克特·康伯巴奇 饰)加入解码团队。图灵提出用机械装置“克里斯托弗”暴力破解德军密码,但因其孤僻性格与团队格格不入,初期屡遭排斥。最终,他联合琼·克拉克(凯拉·奈特莉 饰)等成员,历经两年成功破译密码,扭转二战战局。

天才的孤独与偏见

图灵自幼因性取向被霸凌,成年后仍因同性恋身份被迫隐瞒。团队合作中,他因“不近人情”的工作方式与同事冲突,甚至被上级丹尼斯顿中校质疑。影片通过图灵与琼的订婚与分离,暗示其试图融入社会的努力与悲剧性失败。

战后审判与牺牲

1952年,图灵因同性恋被英国政府定罪,被迫接受化学阉割。影片结尾,镜头回到1951年图灵寓所失窃案,揭示其性取向秘密与最终自杀的结局。字幕补充:2013年英国女王为其平反,恢复名誉。

《模仿游戏》(The Imitation Game,2014年)是莫滕·泰杜姆执导的传记电影,改编自艾伦·图灵的生平,聚焦他在二战期间破解纳粹德国“恩尼格玛”密码的传奇经历,同时揭露其因同性恋身份遭受的迫害。影片通过三条时间线交织,展现天才的孤独、战争的残酷与人性的挣扎。939年,英国军方招募数学家...(展开全部)

经典台词(42)

纠错 补充反馈

1. 天才的孤独与使命

“有时候正是那些最意想不到的人,能做出最超出想象的事。”

(图灵对警探的独白)

——点明主题:社会边缘者的价值常被忽视,呼应图灵因“怪异”成就伟大的矛盾性。

“你需要我,远大于我需要你。”

(图灵对丹尼斯顿的反击)

——展现天才的傲慢与自信,暗示其以自我为中心的思维模式。

2. 战争与人性的悖论

“暴力之所以令人满足,是因为它让人感觉良好,但剥离这种快感,行为便空洞如纸。”

(图灵对暴力本质的剖析)

——将战争机器与人性弱点并置,批判暴力循环的荒诞。

“我们每天决定谁生谁死,却无人知晓。”

(图灵团队成员的旁白)

——揭示情报工作的道德困境:拯救生命的同时剥夺知情权。

3. 身份认同的挣扎

“他们揍我,因为我比他们聪明;但我不该为聪明付出代价。”

(图灵对警探的控诉)

——直指社会对天才的排斥,将个人悲剧升华为时代缩影。

“你不需要成为完美丈夫,正如我不需要成为完美妻子。”

(图灵与琼的对话)

——以平等宣言反抗世俗规训,体现图灵对情感关系的独特理解。

4. 科技与伦理的反思

“机器不会思考,但它们能解决问题——而这已足够。”

(图灵对人工智能的诠释)

——打破“人机对立”的固有认知,强调工具理性的价值。

“战争结束了,但还会有新的战争。我们唯一能做的,是永远保持破解的能力。”

(图灵对团队的训诫)

——警示技术双刃剑效应,呼吁持续警惕人性之恶。

影片风格与社会意义

叙事结构

双线交织:二战破译主线与图灵少年创伤回忆交替,强化角色复杂性。

冷暖色调对比:实验室的冷蓝光影象征理性,回忆片段暖黄调暗示温情与遗憾。

表演与细节

康伯巴奇以微表情展现图灵的孤傲与脆弱,被《卫报》评为“教科书级演绎”。

琼的制服造型与图灵的格子衬衫形成视觉对立,隐喻理性与感性的碰撞。

社会议题

揭露冷战时期英国对同性恋者的迫害,推动公众反思历史不公。

2015年获奥斯卡最佳改编剧本奖,豆瓣评分8.9,被《时代周刊》列为“21世纪最佳传记电影”。

幕后与影响

历史还原:剧组复刻1940年代英国密码破译中心,使用真实Enigma机道具。

台词争议:原台词中“克里斯托弗”(图灵逝去挚友之名)被删减,削弱角色情感深度。

现实意义:影片推动英国政府公开二战密码破译档案,促进人工智能伦理讨论。