剧情简介

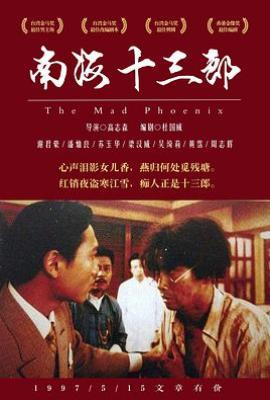

《南海十三郎》是由高志森执导的传记电影(1997年上映),改编自粤剧编剧江誉镠(1914-1984)的传奇人生。影片以说书人(黄沾饰)在警局被审问的荒诞场景切入,借其口讲述南海十三郎(谢君豪饰)从富家公子到疯癫艺术家的沉浮史诗。

核心脉络:

少年风流:出身广东南海望族的十三郎,少年顽劣却天赋异禀。因舞会邂逅上海千金莉莉(吴绮莉饰),追随至上海却潦倒落魄,两年后返乡被除名。

艺术崛起:偶入戏班后崭露头角,以《寒江钓雪》一剧成名,人称“南海十三郎”。他与记谱学徒唐涤生(潘灿良饰)的师徒情谊成为全片亮点,两人共创多部经典粤剧。

时代悲剧:抗战期间创作爱国剧遭同行排挤,战后返粤却无人问津。因拒绝媚俗剧本,最终精神崩溃,流浪香港冻死街头,临终手握未完成的《雪山白凤凰》画稿。

叙事特色:影片采用“戏中戏”结构,说书人既是叙事者,也是另一个落魄编剧的化身,暗喻艺术理想的代际传承与孤独宿命。

《南海十三郎》是由高志森执导的传记电影(1997年上映),改编自粤剧编剧江誉镠(1914-1984)的传奇人生。影片以说书人(黄沾饰)在警局被审问的荒诞场景切入,借其口讲述南海十三郎(谢君豪饰)从富家公子到疯癫艺术家的沉浮史诗。 核心脉络: 少年风流:出身广东南海望族的十三郎,少年顽...(展开全部)

经典台词(20)

纠错 补充反馈

“心声泪影女儿香,燕归何处觅残塘。红绡夜盗寒江雪,痴人正是十三郎。”

(全片开篇与收尾的诗句,奠定悲剧基调,点明主角的痴狂与时代错位)

“千万不要自以为是天才,因为真正的天才只有两种结局,一是早死,像唐涤生;二是疯了,悲剧收场。”

(十三郎对艺术纯粹性的终极诠释,揭示天才与世俗的不可调和)

“我的戏导人向善,俗世剧本算什么东西!”

(拒绝商业化创作的宣言,体现知识分子的清高与困境)

“上山容易,下山又何难?!”

(唐涤生成名后对师弟的嘲讽,暗讽艺术信仰的崩塌)

“黑龙江出世,难怪你南人北相。”

(十三郎与莉莉的对话,以荒诞台词映射阶级差异与爱情幻灭)

“偷我左脚鞋的是英国人,偷我右脚鞋的是日本人,中国人的鞋都叫他们偷光了!”

十三郎沦为乞丐时对警察所言,以“失鞋”隐喻香港沦陷与文化失根,反映时代伤痛。

“千万别以为是天才,真正的天才只有两种结局:一是早死,就像唐涤生;一是疯癫,悲剧收场。”

十三郎对自身命运的预言,揭示天才与世俗的不可调和,暗含对艺术纯粹性的执念。

“学我者生,像我者死!”

十三郎教导唐涤生时强调创新,拒绝模仿,体现艺术传承的真谛。

“文章有价!五十年后,我的戏依然有人看!”

十三郎与唐涤生畅谈理想时所言,坚信艺术永恒,与唐涤生“证明文章有价”的抱负呼应。

“我们君子之交,就凭这一杯茶!”

十三郎与唐涤生以茶会友,象征淡泊高洁的知己情,与后文唐涤生早逝形成悲怆对比。

影片借十三郎的命运反思香港文化身份。他流落街头时以“雪山白凤凰”自喻,象征高洁人格在乱世中的陨落,呼应香港回归前的集体焦虑。说书人身份的设置,更将个人悲剧升华为时代挽歌。

展开全部人性光辉与悲剧美学:

十三郎的疯癫中透着清醒,他拒绝妥协的傲骨令人敬畏。影片以悲悯视角呈现其生命轨迹,将个人命运与历史洪流交织,引发观众对艺术、生命与命运的深层思考:天才是否注定被时代牺牲?答案或许藏在十三郎那句“痴人正是十三郎”中——他甘愿为理想殉道,其精神永存。

港片身份认同的隐喻

展开全部作为“香港制造”,影片以粤剧为切口反思殖民文化冲击。草台戏班与现代影院的对比,暗喻香港在中西文化夹缝中的身份焦虑,呼应90年代港片对本土价值的重新发掘。

戏谑与沉重的美学平衡

导演将黑色幽默融入悲剧叙事:如十三郎被警察误认为“偷鞋贼”、父亲一边戒毒一边娶妻等桥段,在荒诞中强化对时代荒诞的控诉。这种“笑中带泪”的风格成为港片作者性的典范。

影片价值

历史意义:填补粤剧编剧群体在银幕的空白,为观众呈现被商业片遮蔽的行业真相。

艺术成就:获第34届台湾金马奖最佳男主角(谢君豪)、最佳改编剧本,豆瓣评分9.3,被影迷誉为“华语影史最伟大的传记片之一”。

文化隐喻:片中《雪山白凤凰》画作贯穿始终,象征艺术家纯粹的精神追求,成为解读影片的终极密码。

经典场景:结尾十三郎赤脚卧雪,对警察说“英国人偷我左鞋,日本人偷我右鞋”,以癫狂姿态完成对殖民历史的最后嘲弄,随后在漫天飞雪中死去,画面极具史诗般的悲怆感。