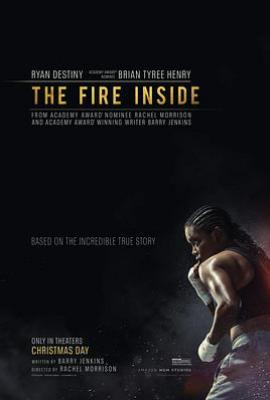

剧情简介

内心之火主要讲述了瑞秋·莫里森因在《泥土之界》中的角色获得奥斯卡最佳摄影奖提名,是第一位获得提名的女摄影师。据外媒报道,Rachel Morrison瑞秋·莫里森正在与环球影业洽谈执导电影《Flint Strong》。该片改编自2016年纪录片《霸王龙》,由《月光男孩》导演Barry Jenkins巴里·詹金斯编剧。该片“讲述”了一个17岁女孩为成为奥运拳击冠军而奋斗的故事。

内心之火主要讲述了瑞秋·莫里森因在《泥土之界》中的角色获得奥斯卡最佳摄影奖提名,是第一位获得提名的女摄影师。据外媒报道,Rachel Morrison瑞秋·莫里森正在与环球影业洽谈执导电影《Flint Strong》。该片改编自2016年纪录片《霸王龙》,由《月光男孩》导演Barry Jenkins...(展开全部)

经典台词(34)

纠错 补充反馈

「在人类存在的两百万年中,两个渺小的人类,在同一个地点,同一个时间出生,他们热爱同一件事情,那份爱让我们离地球靠得更近。」

背景:影片结尾对火山研究者卡蒂亚与莫里斯的致敬,隐喻克拉丽莎与教练杰森的默契。

意义:强调共同热爱对人际关系的联结作用,呼应克拉丽莎与教练因拳击结缘的师徒情,体现热爱可跨越阶层与身份差异,成为精神纽带。

「火在与冰指尖接处后消失,一发子弹打出,击中冰人的腹部,冰也破碎,随着冰破碎倒地,黑色的烟雾弥漫,再次形成一个人形。」

背景:动画片段中的象征性意象,暗喻克拉丽莎的内心挣扎。

意义:

火象征她对拳击的炽热渴望与愤怒(如童年受欺压、社会偏见);

冰代表外界压抑(如贫困、性别歧视);

子弹打破冰人隐喻她突破社会桎梏,唤醒内心“本我”力量,黑色烟雾暗示压抑情感的爆发。

1. “金牌不是终点,只是别人衡量你的尺子。”

语境:克拉丽莎在获得奥运冠军后,面临赞助商与舆论的压力。

意义:

竞技体育的异化:批判商业化体育环境中,运动员的价值被简化为奖牌和商业利益,忽视其个人成长与精神追求7。

女性身份的双重困境:女性运动员常需在“竞技成就”与“社会期待”间妥协,台词凸显其自我认同的挣扎。

2. “拳头是我的语言,但没人听得懂我的沉默。”

语境:克拉丽莎在训练中遭遇性别歧视与家庭阻力。

意义:

身体与话语权的冲突:以拳击作为反抗压迫的工具,却仍难以打破社会对贫困黑人女性的刻板印象。

沉默的力量:隐喻边缘群体在结构性不公中“失语”的困境,唯有行动能打破枷锁。

3. “他们要我改变出拳的方式,但我不想丢掉自己的火。”

语境:教练要求她调整战术以迎合商业比赛规则。

意义:

纯粹性与妥协的对抗:体育精神与商业利益的冲突,反映个体在体制化系统中的坚守与迷失7。

“火”的象征:代表初心与激情,警示功利主义对运动员本真的吞噬。

4. “弗林特没有奇迹,只有不停挥拳的人。”

语境:克拉丽莎回顾家乡的贫困与暴力环境。

意义:

阶级与地域的烙印:出身贫困社区的个体需付出加倍努力,台词揭露美国“锈带”城市的衰败与居民韧性7。

集体命运的共鸣:将个人奋斗升华为群体抗争,赋予拳击以社会意义。

5. “当所有人只看到你的性别,就用胜利让他们记住你的名字。”

语境:赛前激励队友或自我对话。

意义:

性别政治的宣言:直面体育界的性别歧视,以实力重构女性运动员的身份认知。

身份赋权:通过竞技成就打破“女性弱势”的偏见,呼应#MeToo运动后的女性觉醒浪潮。

多维度分析内心之火

展开全部热爱与抗争

拳击即生命:克拉丽莎在贫民区以拳击为救赎,对抗贫困与歧视,体现热爱对个体命运的改写力量。

社会偏见:女性身份与底层出身使她屡遭质疑,夺冠后她为女性运动员权益发声,批判性别不平等。

本我与超我的博弈

火与冰的对抗:

火(本我):她对胜利的渴望、对压迫的愤怒;

冰(超我):社会规则、道德约束(如教练劝她放弃危险比赛);

子弹(外界刺激):媒体关注、家庭压力,迫使她直面内心冲突。

存在与毁灭的哲思

火山隐喻:研究者对火山的痴迷,暗合克拉丽莎对拳击的执着——二者均蕴含毁灭性力量,却通过控制转化为创造(火山灰滋养土地,拳击成就自我)。

电影的艺术特色

现实主义叙事

细节刻画:弗林特街区的衰败、拳击馆的汗水,营造真实感;

人物塑造:克拉丽莎的坚韧与脆弱(如比赛失利后的哭泣),教练杰森的严厉与慈爱(如偷偷垫付训练费),立体鲜活。

象征主义手法

色彩运用:

红色:拳击手套、火焰,象征激情与抗争;

蓝色:贫民区冷色调,凸显压抑环境;

音乐烘托:训练时激昂配乐强化节奏,情感戏中舒缓音乐渲染温情。

对比与呼应

克拉丽莎与卡蒂亚的对照

火山研究者:卡蒂亚追逐火山(毁灭与重生),克拉丽莎追逐拳击(身体与精神的极限),均体现对生命本质的探索。

共同主题:两者故事交织,强化“热爱可超越生死”的哲学思考。

个人成长与社会批判

克拉丽莎的觉醒:从为生存而战到为尊严而战,体现底层青年的精神觉醒;

社会现实映射:贫民区教育缺失、体育资源不公,引发对阶层固化的批判。

《内心之火》的经典台词如熔岩般炽热,穿透社会冰冷的现实。它们揭示:热爱是突破阶层桎梏的利刃,抗争是改写命运轨迹的引擎。克拉丽莎的拳击手套,不仅是身体的武装,更是精神的旗帜——在贫困与偏见的冰层下,她以热爱之火融化坚冰,让生命绽放璀璨光芒。影片提醒我们:每个人心中都有一座火山,唯有直面压抑、勇敢喷发,方能在毁灭中重生,在热爱中寻得生命真谛。

展开全部女性运动员的多重压迫

台词中反复出现的“性别”“金牌”“商业”等关键词,揭露女性在体育领域面临的“成绩—性别—商业价值”三重评判体系,如“金牌不是终点”直指体制对运动员的物化。

贫困与种族议题的交织

“弗林特没有奇迹”将个人奋斗置于结构性不公中,凸显黑人女性在种族与阶级交叉压迫下的突围。

体育精神的异化与坚守

通过“改变出拳方式”与“留住火”的对抗,探讨竞技体育在商业化浪潮中的纯粹性危机。

文化与社会意义

对女性体育平权的声援:影片通过克拉丽莎的职业生涯,批判同工不同酬、媒体性别偏见等问题,呼应现实中的运动员权益运动。

“锈带”城市的叙事重构:以弗林特市为缩影,展现美国后工业城市中底层群体的挣扎与尊严,突破“绝望叙事”的刻板印象。

展开全部体育电影的革新:不同于传统励志片的“热血胜利”套路,更多聚焦运动员的内心矛盾与社会压力,更具现实主义深度。

总结

《内心之火》的台词以拳击为隐喻,交织个人成长与社会批判,既是对克拉丽莎·希尔兹传奇生涯的致敬,亦是对体育体制、性别与阶级问题的深刻反思。尽管部分台词仍需结合成片验证,但其传递的核心命题——在妥协中坚守本真,于压迫中点燃自由——已通过现有资料清晰呈现。