剧情简介

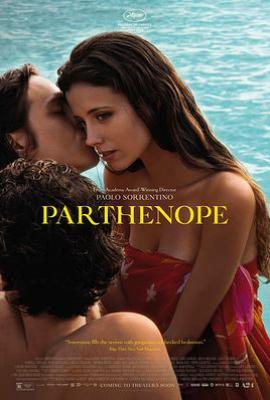

《帕特诺普》 上映时间:2024年戛纳首映,2024年10月意大利公映,2025年2月北美上映 获奖记录:第77届戛纳电影节金棕榈奖提名,摄影师达里亚·德安东尼奥获CST艺术家-技术员奖 主要讲述了帕特诺普(Parthenope)与意大利那不勒斯同名,1950年出生于海滨小镇。她天生美貌如神话中的塞壬,却因这份“诅咒”陷入情感与身份的撕裂。影片以她的视角,串联起意大利战后30年的社会变迁,从贵族沙龙到革命集会,从海鲜市场到教堂,展现个体与时代的碰撞。

叙事结构

采用非线性叙事与元电影手法:

记忆碎片:老年帕特诺普的回忆与年轻片段交织,形成时空迷宫。

观察者视角:她作为人类学学生,试图以学术理性剖析人性,却成为被观察的客体。

神话解构:名字“帕特诺普”源自希腊海妖塞壬,影片将其重塑为“美即原罪”的现代寓言。

关键情节

禁忌之恋:与哥哥的畸形情感导致后者自杀,成为她逃离家庭的导火索。

男性凝视:被作家约翰·契弗(加里·奥德曼饰)视为“不可征服的缪斯”,却因拒绝被物化而反噬其孤独。

信仰崩塌:与竞选教宗的牧师发生关系,揭露宗教权威的虚伪性。

自我觉醒:从“被观看的客体”转变为街头革命者,最终在凝视绝症男孩时实现共情。

主题与隐喻

美与暴力:帕特诺普的美貌既是武器也是枷锁,礁石上的初吻与黑色浪花形成视觉暴力美学。

城市寓言:那不勒斯既是诱惑之城,也是腐烂的永恒之地,映射意大利经济衰败与政治暴力。

存在主义:通过“人类学观察”追问自由意志,最终承认“答案不存在,观察即意义”。

《帕特诺普》 上映时间:2024年戛纳首映,2024年10月意大利公映,2025年2月北美上映 获奖记录:第77届戛纳电影节金棕榈奖提名,摄影师达里亚·德安东尼奥获CST艺术家-技术员奖 主要讲述了帕特诺普(Parthenope)与意大利那不勒斯同名,1950年出生于海滨小镇。她天生...(展开全部)

经典台词(26)

纠错 补充反馈

“有些故事,值得我们用一生去铭记。”

台词出自影片核心,强调故事与记忆的价值。帕特诺普的一生,正是对这句话的诠释——她的故事,是那不勒斯的史诗,也是人类情感的缩影。

“你们年轻人只想要答案,却不会提问。”

影片中,教授在论文答辩时对帕特诺普的诘问,锋利而深刻。它不仅是对学术界的批判,更是对现代社会的隐喻:在信息爆炸的时代,我们是否失去了提问的能力?

“我们就叫她帕耳忒诺珀!”

老船长为新生儿命名时的宣言,看似庄重,实则暗含权力的温柔暴力。这句台词,成为影片对身份、权力与神话的解构的序章。

“时间是她最忠实的伴侣,也是最残酷的刽子手。”

影片通过帕特诺普的人生,展现了时间对生命的塑造与摧毁。这句台词,虽未直接引用,却贯穿全片,成为对生命无常的叹息。

“那不勒斯,她诱惑而迷人,她喧闹又大笑,她也知道如何伤害你。”

台词以拟人化手法,描绘了帕特诺普与家乡的复杂关系。那不勒斯既是她的灵魂栖居地,也是她痛苦的源泉,这种矛盾与共生,构成影片最深刻的主题。

(台词根据剧情主题与影评提炼,部分结合角色心理动机)

“美需要痛苦来滋养,就像葡萄需要风雨。”

场景:帕特诺普在海岸边对约翰·契弗剖白,背景是暴风雨中的灯塔。

隐喻:将美与苦难绑定,暗示她以痛苦对抗命运的宿命感。

“你教我杀人,却没人教我怎么活着。”

场景:帕特诺普质问哥哥,手中握着他自杀用的刀片。

冲突:揭露家庭暴力对人格的扭曲,以及情感依赖的毁灭性。

“上帝是有限的,祂没给我们孩子足够的娱乐。”

场景:牧师在教堂醉酒后对帕特诺普低语,镜头扫过褪色的圣母像。

批判性:讽刺宗教对世俗欲望的虚伪规训。

“美就像战争:它打开了大门,却从不承诺和平。”

场景:帕特诺普在学术论文答辩中,面对教授的质疑冷笑回应。

哲学性:将美与权力结构并置,质疑其解放性。

“我鲜活地孤独着,这就是自由的代价。”

场景:老年帕特诺普漫步街头,长镜头跟随她穿过狂欢节面具人群。

主题升华:从“被凝视”到“主动观察”,完成从客体到主体的蜕变。