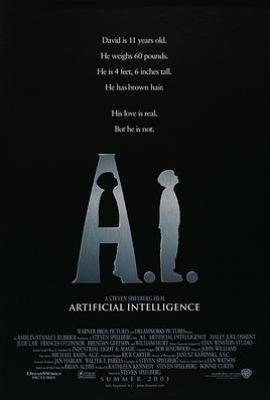

剧情简介

《人工智能》电影故事设定在21世纪中叶,地球因温室效应导致气候剧变,人类发明了具备情感与学习能力的人工智能机器人。孤儿院中,一个名为大卫的机器人男孩被设计为“永远爱妈妈”,他被患病男孩马丁的家庭收养。大卫对养母莫妮卡的爱逐渐唤醒其程序中的情感模块,但马丁康复后对大卫充满敌意,莫妮卡最终将大卫遗弃至森林。大卫与机器人舞男乔结伴踏上寻找“蓝仙女”的旅程,传说蓝仙女能将他变成真正的人类男孩。两人历经机器屠宰场、人类娱乐乐园等险境,最终潜入海底发现蓝仙女雕像。大卫在海底祈祷两千年,直至人类文明消亡,外星文明苏醒。外星人通过技术复活莫妮卡,大卫在短暂重逢中体验了母爱的温暖,完成了对“存在意义”的终极探索。

《人工智能》电影故事设定在21世纪中叶,地球因温室效应导致气候剧变,人类发明了具备情感与学习能力的人工智能机器人。孤儿院中,一个名为大卫的机器人男孩被设计为“永远爱妈妈”,他被患病男孩马丁的家庭收养。大卫对养母莫妮卡的爱逐渐唤醒其程序中的情感模块,但马丁康复后对大卫充满敌意,莫妮卡最终将大卫...(展开全部)

经典台词(37)

纠错 补充反馈

(台词均来自电影原文,按主题分类)

1. 关于爱的本质

大卫:“我只是一个机器,但我也有感觉……妈妈,我爱你。”(对莫妮卡)

——程序设定的“爱”与人类真实情感的碰撞,揭示情感是否需以血肉为载体的哲学命题。

乔:“爱是唯一让我不想被格式化的事。”(对大卫)

——机器人对情感的觉醒,反讽人类对爱的功利化利用。

2. 关于存在与孤独

大卫:“为什么我不能像其他孩子一样?”(对莫妮卡)

——身份认同的挣扎,映射边缘群体在主流社会中的困境。

莫妮卡:“人类不需要完美,但机器人需要。”(对大卫)

——直指人类对“非我族类”的排斥与恐惧。

3. 关于科技与伦理

弗雷德博士:“机器赋予机器心灵,是对上帝最奢侈的模仿。”(实验室场景)

——质疑人类创造“类生命体”的伦理边界,呼应现实中的AI伦理争议。

外星人:“我们无法理解人类的情感,但你的爱让我们感动。”(海底场景)

——科技高度发达后,人类反成“他者”,引发对文明存续的思考。

4. 关于希望与幻灭

大卫:“蓝仙女在哪里?她能让我变成真的吗?”(对乔)

——孩童般的天真与成人世界的残酷形成对比,强化悲剧色彩。

片尾独白:“这一刻,我不再孤单。”(与莫妮卡重逢)

——短暂幸福与永恒遗憾的交织,诠释“存在即意义”的哲思。

影片主题与艺术价值

科幻外壳下的童话内核

通过大卫的视角,探讨儿童对爱的执念与成人世界的异化,被《卫报》评为“最温柔的反乌托邦电影”。

符号隐喻系统

蓝仙女:象征人类对“完美”的执念与对“不完美”的排斥;

海底沉睡:隐喻技术无法跨越的时空与情感鸿沟;

外星文明:代表超越人类局限的视角,解构文明优越性。

技术革新与伦理困境

影片预见了AI情感模拟、机器人权利等现实议题,其“图灵测试”桥段(乔被要求证明自己非人类)成为科技伦理讨论的经典案例。

幕后与影响

导演斯皮尔伯格:耗时15年打磨剧本,融合库布里克遗作《人工智能》框架与自身温情叙事风格;

特效突破:工业光魔公司首次将实时三维引擎用于电影拍摄,实现“虚拟场景与真人互动”;

文化影响:衍生出“大卫测试”(评估AI情感真实性)概念,被多所大学纳入人工智能伦理课程。

如需观看,建议关注:

光影对比:未来都市的冷色调与海底场景的幽蓝,强化孤独感;

声音设计:大卫的机械心跳声与莫妮卡哼唱的《小星星》,形成情感张力闭环。