剧情简介

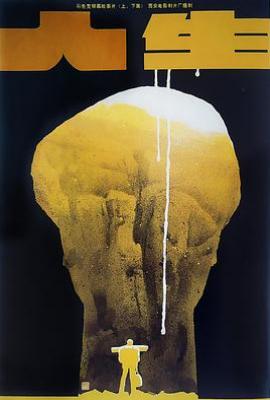

电影《人生》(1984年,吴天明导演,改编自路遥同名小说)的经典台词及意义总结。影片以改革开放初期陕北高原为背景,讲述农村青年高加林在理想与现实间的挣扎,被誉为“中国版《红与黑》”。

高中毕业生高加林(周里京饰)因“走后门”失去民办教师职位,被迫回乡务农。在痛苦迷茫中,他接受农村姑娘刘巧珍(吴玉芳饰)的爱情慰藉。后因叔父升迁,他通过关系重回县城当记者,却在事业巅峰时因“走后门”曝光被退回农村。最终,巧珍已嫁作他人妇,高加林在黄土地上彻底迷失。

电影《人生》(1984年,吴天明导演,改编自路遥同名小说)的经典台词及意义总结。影片以改革开放初期陕北高原为背景,讲述农村青年高加林在理想与现实间的挣扎,被誉为“中国版《红与黑》”。 高中毕业生高加林(周里京饰)因“走后门”失去民办教师职位,被迫回乡务农。在痛苦迷茫中,他接受农村姑娘刘巧珍(吴玉芳饰...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

1. “人生,其实无非是矛盾与选择的综合体,无关对错,仅仅在于我们能否有勇气在矛盾中作出选择并勇敢承担一切后果。”

场景:高加林在县城报社办公室写下这句日记,窗外暴雨倾盆。

意义:

存在主义的困境:揭示改革开放初期知识分子在城乡二元体制下的身份焦虑。

命运悖论:呼应路遥“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步”的哲学思考。

2. “加林哥,你要是有个三长两短,我活着还有啥意思?”

场景:巧珍得知高加林被辞退后,在麦田里哭喊。

意义:

土地伦理的具象化:巧珍代表扎根乡土的传统价值观,她的爱朴素却充满生命力。

城乡冲突的缩影:农民对知识青年的复杂情感——既仰慕又恐惧其“飞黄腾达后抛弃土地”。

3. “我一个女学生,不敢奢望啥,就想让你把书念成,替我看看外面的世界。”

场景:巧珍送别高加林时,从手帕里掏出攒了三年的粮票和钢笔。

意义:

知识崇拜的解构:暴露城乡差距下女性自我牺牲的悲剧性。

符号暴力:钢笔既是知识象征,也是权力关系的物化载体(最终被高加林转赠他人)。

4. “走后门进去的记者,迟早得走前门出来!”

场景:报社领导在会议上批判高加林的“不正之风”。

意义:

体制悖论:揭露计划经济向市场经济转型期的规则混乱。

阶层流动的荒诞性:“后门”成为底层向上攀爬的唯一通道,却注定被反噬。

“生活啊,生活!有时候它把现实变成了梦想,有时候它又把梦想变成了现实。”

意义:高加林的经历是这句台词的生动诠释。他渴望走出农村,却在现实与梦想的错位中迷失。当他在县委工作时,以为实现梦想,却因举报被打回原形。这句话揭示生活的矛盾本质:现实与梦想往往交织碰撞,人生就在这样的张力中前行。

“人生道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”

意义:高加林在人生关键节点三次选择:被顶替后选择隐忍、为前途抛弃巧珍、被解职后回归农村。这些选择决定了他的人生轨迹。台词强调年轻时期抉择的重要性——一步错,步步错;但也暗示命运并非完全由选择决定,时代环境同样塑造人生。

“爱情,应该是两颗心的相互吸引,而不是一方对另一方的施舍。”

意义:高加林与巧珍的爱情,始于巧珍的主动付出。当高加林选择黄亚萍时,爱情沦为权衡利弊的“施舍”。这句台词批判功利主义爱情观,强调爱情需基于平等与真诚。巧珍的嫁人,也是对这种不平等关系的无声反抗。

“人,不能忘本。”

意义:高加林抛弃巧珍、追求城市生活,是“忘本”的体现。他背离农民身份,试图通过婚姻改变命运,最终失去一切。这句台词警示:在追求个人价值时,不可丢弃道德根基与人性本真。

“命运总是不如人愿。但往往是在无数的痛苦中,在重重的矛盾中,才使人成熟起来。”

意义:高加林的遭遇是命运对他的试炼。他经历失业、失恋、背叛,最终在黄土地上领悟人生真谛。这句台词揭示命运的无常与成长的代价:痛苦是成长的催化剂,矛盾是成熟的必修课。

1. 改革开放初期的集体阵痛

展开全部城乡二元结构的撕裂:

高加林的“进城—返乡”循环,象征农民身份在现代化进程中的撕裂感。

巧珍被迫嫁给马栓(农民)的结局,暗示传统乡土文明无可挽回的衰落。

知识分子的异化:

高加林从“灵魂工程师”沦为权力游戏棋子,批判教育体制与政治现实的合谋。

2. 理想主义者的精神困境

爱情与野心的撕裂:

巧珍代表土地伦理,黄亚萍(高加林大学同学)象征城市文明,二者不可调和的冲突预示理想主义的破灭。

存在主义的觉醒:

高加林最终跪在黄土地上痛哭,标志其从“反抗者”回归“宿命论者”。

3. 当代社会的镜像投射

“小镇做题家”的预言:

高加林的悲剧在当今“小镇青年”考公、考研热潮中持续重演。

流量时代的道德困境:

影片中“走后门”的批判,可延伸至当代学术造假、职场潜规则等议题。

文化符号解码

符号 隐喻指向

黄土地 乡土中国的精神原乡 vs 困住个体的泥潭

钢笔 知识改变命运的虚妄承诺

红纱巾 巧珍纯真爱情的具象化,最终被风沙掩埋

台词 对应现实议题 核心批判

展开全部“人生没有如果,只有后果和结果” 当代年轻人“躺平”与“内卷”的焦虑 存在主义困境的永恒性

“走后门进去的记者” 某高校博导论文抄袭事件 权力寻租对公平正义的侵蚀

《人生》以冷峻笔触剖开改革开放初期的社会伤口,通过高加林的命运沉浮,叩问理想主义者在现实洪流中的生存之道。吴天明导演用黄土地的苍茫色调,将个人悲剧升华为时代寓言——当理想遭遇现实的铜墙铁壁,有人选择坚守,有人沦为投机者,而更多人则在妥协中遗忘最初的自己。这部电影不仅是路遥文学精神的银幕延续,更为当下社会提供了反思阶层流动与精神家园重建的珍贵样本。

展开全部时代与个人的冲突:80年代城乡差距巨大,高加林的悲剧是时代局限性与个人野心的碰撞。他渴望突破阶层,却成为权力游戏的牺牲品,反映底层青年在时代浪潮中的无力感。

爱情与道德的抉择:巧珍代表传统道德(无私付出),黄亚萍象征现代爱情(精神共鸣)。高加林的选择暴露人性弱点:既想享受巧珍的奉献,又渴望黄亚萍的浪漫。这种矛盾折射传统与现代价值观在个体身上的撕扯。

命运与成长的辩证:高加林最终明白,真正的成长不是逃离农村,而是接受命运赋予的土壤。他在失去一切后,反而获得了精神觉醒,完成对“人生”的哲学思考。

《人生》以高加林的命运为切口,解剖了时代变革中的人性困境。经典台词如刀刻斧凿,将生活的矛盾、爱情的真谛与成长的代价凝结成永恒命题。影片结尾,高加林站在黄土地上,身后是绵延的沟壑与无垠的天空——这既是他的困境,也是他的可能。正如路遥在原著中所写:“生活总是这样,不能叫人处处都满意,但我们还要热情地活下去。”

展开全部