剧情简介

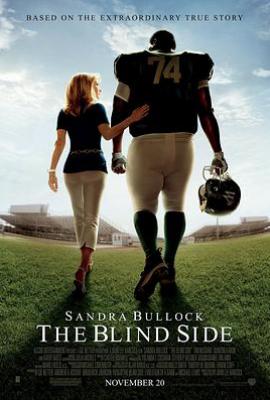

电影 《弱点》(The Blind Side,2009)影片改编自迈克尔·刘易斯的小说《弱点:比赛进程》,讲述无家可归的非洲裔男孩 迈克尔·奥赫(昆东·亚伦 饰)在白人家庭 陶西一家 的救助下,通过橄榄球天赋逆袭人生的真实故事。迈克尔自幼父母离异,母亲因吸毒被政府强制送养,辗转多个寄养家庭却屡次逃跑,最终流落街头。寒夜中,富家太太 莉·安妮·陶西(桑德拉·布洛克 饰)发现瑟瑟发抖的迈克尔,将其收留。自我觉醒:陶西一家发现迈克尔在橄榄球上的天赋,鼓励他接受教育并加入校队。迈克尔因智商仅60、不善言辞被嘲笑为“笨拙大块头”,但在陶西太太的信任与教练的指导下,逐渐展露领导力。

命运转折:

迈克尔成为校队主力左后卫,获全美大学橄榄球联盟选秀资格,最终进入NFL,成为职业球员。

陶西一家因他的成功获得心灵富足,迈克尔也首次感受到“家”的温暖。

主题表达:

种族与阶级跨越:白人富裕家庭与黑人贫困少年的跨阶层互助,打破社会偏见。

爱的力量:陶西一家以无条件的接纳重塑迈克尔的人生,证明善意能改变命运。

自我认同:迈克尔从“被定义的标签”中挣脱,通过努力定义自我价值。

电影 《弱点》(The Blind Side,2009)影片改编自迈克尔·刘易斯的小说《弱点:比赛进程》,讲述无家可归的非洲裔男孩 迈克尔·奥赫(昆东·亚伦 饰)在白人家庭 陶西一家 的救助下,通过橄榄球天赋逆袭人生的真实故事。迈克尔自幼父母离异,母亲因吸毒被政府强制送养,辗...(展开全部)

经典台词(25)

纠错 补充反馈

关于“标签”与自我突破:

教练:“你比任何人都懂得保护(You’re the only one who knows how to protect)。”(训练时激励迈克尔)

迈克尔:“标签是贴给罐子的,不是给人的。(Labels are for jars, not for people.)”(毕业演讲中的觉醒宣言)

家庭与归属感:

陶西太太:“家不是地方,是一种感受。(A home is not a place, it's a feeling.)”(对迈克尔的承诺)

迈克尔:“遇到你们是我这辈子最幸运的事……我终于有家了。”(收养周年纪念日独白)

勇气与荣耀:

教练:“任何蠢人都可能有勇气,但荣耀,才是你有所为、有所不为的真正动因。(Any fool can have courage. Honor is what makes you do what you do.)”(赛前动员)

迈克尔:“若为重要之事而死,你便拥有了勇气和荣耀。(If you die for something important, then you have both honor and courage.)”(橄榄球哲学)

社会隐喻:

法官:“你以为肤色能决定一个人的价值?看看他——他证明了种族不过是件不合身的外套。”(法庭辩护台词)

记者:“这个故事无关橄榄球,而是一个关于‘被看见’的故事。”(纪录片旁白)

温情时刻:

陶西太太:“你不需要完美,只需要有人愿意等你长大。”(安慰因成绩差崩溃的迈克尔)

迈克尔:“以前我觉得自己像块石头,现在才明白……我是一块磁铁,能吸引爱。”(家庭晚餐对话)

创作背景与社会意义

真实原型:迈克尔·奥赫的传奇经历被《纽约时报》称为“美国梦的终极证明”,其养母莉·安妮·陶西的真实善举引发社会对“领养文化”的反思。

社会批判:影片揭露美国社会对黑人贫困阶层的结构性歧视,如迈克尔因肤色被多所学校拒之门外,却因橄榄球天赋被“破格录取”。

奖项与争议:获奥斯卡最佳女主角(桑德拉·布洛克)、金球奖最佳影片提名;部分评论认为影片过度美化中产家庭的“救世主”角色,忽视系统性贫困问题。

延伸思考

“弱点”的双关:

表层:橄榄球比赛中“左后卫需填补防守盲区”的战术术语;

深层:迈克尔的出身、智商被视为“缺陷”,却成为激发潜能的起点。

东西方解读差异:

西方观众聚焦种族议题,东方观众更共鸣“寒门逆袭”与家庭伦理。