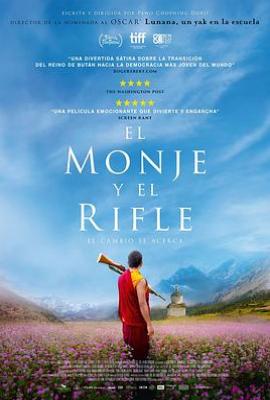

剧情简介

《僧侣和枪》(The Monk and the Gun)由不丹导演帕武·多杰(Pawo Choyning Dorji)执导,以2006年不丹民主化改革为背景,通过荒诞寓言的形式探讨现代性与传统文化的碰撞。影片围绕两条主线展开:

民主化改革的荒诞实践

政府官员在乌拉村组织模拟选举,试图通过“红、蓝、黄”三色代表不同政党(工业发展、自由平等、传统)来教化村民。然而村民对民主概念一无所知,甚至因“忘记生日”而丧失投票资格,最终模拟选举沦为一场闹剧。

僧侣与枪的象征性追寻

年迈喇嘛预感到国家变革的动荡,派弟子扎西寻找两把枪。与此同时,美国古董收藏家罗恩为购买一把南北战争时期的古董枪来到不丹,与扎西展开争夺。枪的流转成为贯穿全片的隐喻:村民为感恩将枪无偿献给僧侣,而罗恩试图用金钱和AK47交换未果。

高潮与和解

在满月法会上,喇嘛将枪埋入佛塔地基,象征“埋葬暴力与仇恨”。村民、警察甚至罗恩纷纷将枪支、玩具枪等“不祥之物”投入土坑,最终以传统仪式化解现代性冲击。

影片以不丹独特的佛教视角,展现了一个古老国度面对全球化浪潮的迷茫与智慧。

《僧侣和枪》(The Monk and the Gun)由不丹导演帕武·多杰(Pawo Choyning Dorji)执导,以2006年不丹民主化改革为背景,通过荒诞寓言的形式探讨现代性与传统文化的碰撞。影片围绕两条主线展开: 民主化改革的荒诞实践 政府官员在乌拉村组织模拟选举,试图通过“红...(展开全部)

经典台词(24)

纠错 补充反馈

“枪可以杀死一个人,但信仰可以杀死一个灵魂。”

出处:西藏僧侣在拍卖会上的发言。

意义:此句揭示了影片的核心冲突——物质与精神的对抗。僧侣以“信仰杀人”隐喻精神腐蚀的隐蔽性,暗示现代文明对传统价值观的冲击。台词强调:真正的力量源于内心,而非外在武器。

“我们拍卖的不是枪,是和平。”

出处:村民代表在拍卖会上的辩解。

意义:此句充满黑色幽默。村民试图通过出售枪支换取“和平”(电视机),实则暴露了对现代文明的误解。台词讽刺了以暴力换取和平的荒诞逻辑,暗示物质追求无法填补精神空虚。

“你们以为用钱能买到一切?有些东西,一旦失去,就再也找不回来了。”

出处:僧侣对美国游客的警告。

意义:此句批判了消费主义对文化的侵蚀。美国游客试图用金钱征服枪支,僧侣却指出:传统信仰与自然和谐一旦被商品化,将永远丧失其神圣性。台词强调:有些价值无法用金钱衡量。

“枪响了,但子弹打中的,是我们自己的心。”

出处:影片结尾的旁白。

意义:此句为影片主题的升华。枪支的拍卖过程,实则是村民内心欲望的投射。当枪声最终响起,它不仅象征暴力的降临,更暗示村民在物质诱惑中迷失了自我。台词强调:真正的危机源于内心的贪婪与无知。

“民主不就是电视上的印度,互相扯胡子?”

场景:乌拉村村民对选举的调侃。

意义:讽刺民主制度的盲目移植,揭示文化差异导致的认知鸿沟。

“我们本来就很幸福,为什么还需要民主?”

场景:村民措姆质问选举官员。

意义:直击现代化逻辑的悖论,挑战“发展必然改善生活”的预设。

“枪是唯一能让人闭嘴的选票。”

场景:美国收藏家罗恩试图用金钱购买古董枪时自嘲。

意义:隐喻西方霸权以物质与暴力替代对话的殖民思维。

“佛塔深处埋葬的,是让世界痛苦的根源。”

场景:喇嘛在法会上解释埋枪的意图。

意义:将佛教“因果业力”哲学转化为对现代暴力的消解仪式。

《僧侣和枪》以黑色幽默为壳,文化批判为核,讲述了一段关于传统、现代与人性的故事。它告诉我们:在全球化浪潮中,唯有坚守信仰与文化根基,方能抵御物质诱惑与精神迷失。影片不仅是对不丹社会的观察,更是对全人类现代化困境的深刻反思。

展开全部奖项与认可:入围第96届奥斯卡最佳国际影片短名单,获温哥华国际电影节观众票选奖,被赞为“喜马拉雅版《让子弹飞》”。

展开全部现实回响:影片引发对不丹民主化进程的反思,2023年纳卡冲突期间成为亚非国家讨论文化主权的案例。

导演风格:帕武·多杰延续《教室里的一头牦牛》的寓言叙事,以本土视角解构全球化命题,被宗萨钦哲仁波切誉为“用电影传递佛法的现代唐卡”。