剧情简介

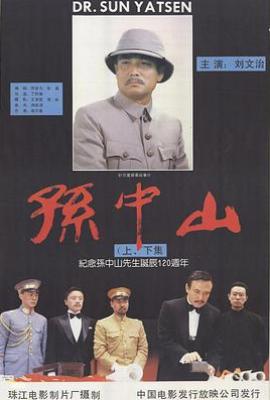

1986年上映的电影《孙中山》是由导演李翰祥执导,讲述了孙中山从年轻时的革命活动到领导辛亥革命、建立中华民国的历史过程。这部电影深刻再现了孙中山一生的重大历史时刻,并通过他的一些经典台词传递了革命理想、民族情怀以及不屈不挠的革命精神。

20世纪末,延续了三千年的封建制度在中国土地上已经积累起来,难以扭转,最后期限即将到来。最后一个封建王朝,清朝,不再散发出它进入中国时的辉煌。此刻,它就像一个身患各种疾病的老人,死亡的气息渗透到每一个角落。在外忧内忧的季节,有爱国心的雄心勃勃的年轻人有意识地开始思考国家的未来。其中,以孙中山、陆浩东等为代表的青年决定以武力推翻清政府,发动了广州起义和惠州起义。革命失败了,鲜血染红了山川。在经历了几次挫折之后,孙文终于在武昌起义中获得了胜利的枪响。然而,尽管封建王朝崩溃了,军阀们出于自私的动机相互竞争,甚至袁世凯总统也逆流而上,试图宣布自己为皇帝。

这一代开国元勋毕生致力于国家、公民权利和人民生计的伟大理想

1986年上映的电影《孙中山》是由导演李翰祥执导,讲述了孙中山从年轻时的革命活动到领导辛亥革命、建立中华民国的历史过程。这部电影深刻再现了孙中山一生的重大历史时刻,并通过他的一些经典台词传递了革命理想、民族情怀以及不屈不挠的革命精神。 20世纪末,延续了三千年的封建制度在中国土地上已经积累起来,难以...(展开全部)

经典台词(14)

纠错 补充反馈

1. “天下兴亡,匹夫有责。”

意义:这句话是孙中山的名言,电影中也通过这一台词表达了他对国家、民族命运的深刻关注。这句台词体现了孙中山对国家民族危机的清晰认识,认为每一个人都有责任去拯救自己的国家。这也是他发起革命的核心动力之一。他认为,国家的兴亡不仅仅是政府的责任,也是每个普通公民应尽的责任,体现了他的家国情怀和为民族解放而奋斗的精神。

2. “中国必须要改变,革命是唯一的出路!”

意义:这是孙中山对当时满清政权的深刻反思。在电影中,孙中山意识到中国的腐败和积弱,只有通过革命推翻腐败政权,才能为国家带来希望和光明。这句话强调了孙中山对革命道路的坚持。他认为,国家只有通过彻底的变革,才能迎来民族复兴。这种革命精神和信念,也构成了他一生政治生涯的主旋律。

3. “革命尚未成功,同志仍需努力。”

意义:这句话通常与孙中山联系在一起,是中国革命的经典语录之一。在电影中,这句话传达了孙中山对革命事业的执着与不懈追求。即使辛亥革命成功,孙中山依然认为革命的真正完成不仅仅是推翻清朝,还需要深入的社会改革和国家建设。它体现了孙中山的远见,他不仅关注革命的胜利,更看重革命后的国家重建与人民幸福。

4. “我不求个人的荣光,我只求国家的独立和民族的解放。”

意义:这句台词体现了孙中山的崇高理想和他个人的无私奉献。他的革命理想始终超越了个人的得失与荣耀,更多的是为了国家的独立和民族的解放。通过这句话,电影传达了孙中山心中最重要的目标——让中国摆脱外来侵略和内忧,走向独立、强大与自由。

5. “中国的未来,不能依赖外力,只能依靠自己。”

意义:这句台词表现了孙中山的民族主义思想。在电影中,他深刻认识到中国的危机来自外部的侵略与内部的腐败,只有中国自己能够通过自我振兴才能摆脱困境。孙中山坚持要实现民族独立和人民解放,拒绝外力干预,主张中国人必须通过自身的努力,走向自强与独立。这种思想在他提出“三民主义”时得到了更为深入的体现。

6. “革命是希望,革命是光明,革命是我们民族的未来!”

意义:在电影中,这句话体现了孙中山对革命理想的坚信不疑。他深知中国当时的困境和人民的苦难,认为只有革命,才能为中国带来新的未来。这句台词鼓舞人心,充满激情,也表现了孙中山为实现中国独立和民族复兴,甘愿为之献身的决心。

7. “我们这一代人,注定要为革命流血,牺牲和拼搏。”

意义:这句台词展示了孙中山面对艰难时刻时的勇气和决心。虽然在追求革命的过程中他遇到了无数困难,甚至付出了亲人和朋友的生命,但他始终坚信这是革命的必经之路。这句话反映了革命领袖的担当和决心,也展现了他为国家和民族的解放,不惜个人牺牲的伟大精神。

1986年电影《孙中山》通过一系列经典台词展示了孙中山作为革命先驱的理想和信念,表现了他为中国解救、民族复兴付出的不懈努力。这些台词不仅体现了孙中山的革命理想,也深刻表达了他对国家、民族的责任感和使命感。他坚信中国的未来要通过自己的努力去争取,不能依赖外力,革命是走向光明与独立的必由之路。

电影中的这些经典台词,不仅是对孙中山一生的诠释,也为观众传达了一个深刻的主题:为了民族的复兴和国家的独立,每一代人都需要为之付出努力,而每一次的牺牲与奋斗,都在为更美好的未来铺路。这些思想和理念,至今仍然对中国乃至世界产生深远影响。

展开全部民众公仆与革命初心

展开全部经典台词

“我不能在这儿下车,我是为学生和民众而来的,我不能为了个人的安全而辜负了学生和民众对我的这方热情。我一生治了一座民众的公仆。”

意义解读

人民主体地位:孙中山拒绝为安全绕行,坚持直面民众,体现其“民众公仆”的自我定位,呼应三民主义中“民权”思想。

革命正当性来源:强调革命力量源于民众支持,与清廷“量中华之物力”的统治形成对比,凸显革命合法性。

精神传承:该台词成为后世理解孙中山亲民风格的直接史料,与当下“以人民为中心”的理念形成跨时空共鸣。

制度批判与革新方向

经典台词

“哼!你们害怕那些外国人,你们要尊重他们,你们想升官发财……大清是一帮贪赎枉涛,让海外的那紫黄愈党有了谋反的口实。”

意义解读

封建制度批判:孙中山痛斥清廷官僚“害怕外国人”“升官发财”的腐化,揭露封建专制是列强侵略的内因。

革命目标深化:指出反帝需与反封建结合,呼应其“联俄联共”政策转变,体现革命理念的与时俱进。

现实映射:台词中的“谋反口实”影射列强“黄祸论”,揭示近代中国反侵略的复杂性。

外交主权与民族尊严

经典台词

“我在外面就是为了要废除那些不平等条约,你们在北京却偏偏尊称那些不平等条约,这是为什么呢?”

意义解读

主权意识觉醒:孙中山将废除不平等条约作为革命核心目标,体现近代民族国家构建中的主权意识。

抗争外交理念:与清廷“量中华之物力”的屈辱外交形成对比,展现革命派“以夷制夷”的主动外交策略。

历史回响:1915年孙中山发表《讨袁宣言》,反对“二十一条”,台词为其外交思想提供影像化佐证。

总结:1986年电影的精神价值

历史真实性与艺术性的平衡:

丁荫楠版《孙中山》注重史实考据,台词多取材于孙中山著作及同时代文献,如“民众公仆”呼应其“天下为公”理念。

革命叙事的集体记忆构建:

通过孙中山与民众、与列强的对话,影片构建“救亡-启蒙”双重叙事,成为改革开放初期民族精复兴的影像载体。

当代启示:

孙中山对制度变革的强调、对民众力量的信仰,在全球化与改革深水区背景下,仍具现实意义,如“制度创新”与“全过程人民民主”的关联。

这些台词不仅是历史人物的言语留存,更是民族精神的凝练表达,在今日仍具启发意义。

1986年电影《孙中山》通过台词与影像的深度融合,塑造了一个兼具理想主义与悲剧色彩的革命者形象。台词设计紧密围绕奋斗、牺牲、民本、革新四大主题,既还原历史语境,又通过诗化语言与象征性画面(如拱门、烟雾、火光)强化思想深度。影片以情绪积累式叙事取代传统编年史结构,使台词成为串联人物心理与历史事件的核心线索,最终呈现出一部兼具艺术探索与历史反思的史诗作品。

展开全部