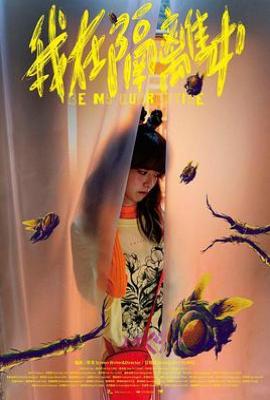

剧情简介

我在隔离中以2020-2023年全球新冠疫情为背景,通过个人隔离经历展现社会集体记忆,涵盖家庭、医护、社区等多维度视角。

核心故事线

隔离的突发与适应:

主角(如普通市民、医护人员、学生)因密接或感染被隔离,面临生活空间压缩(如酒店单间、方舱)、物资短缺、信息过载等困境。

典型场景:家人被迫分离(如父母送子女返校后突遭隔离)、医护人员进入隔离病区前的心理挣扎。

情感与关系的考验:

家庭层面:夫妻因隔离政策无法见面,通过视频通话维系感情;亲子关系因长期共处暴露矛盾(如儿子对父亲隔离措施的误解)。

社会层面:陌生人互助(如邻居代购物资)、社区工作者的坚守(如每日送餐、核酸组织)。

心理成长与自我觉醒:

从最初的恐慌(如“害怕去想正在发生的坏事”)到逐渐接纳现实,通过阅读、创作、冥想等方式重建内心秩序。

部分角色经历价值观转变,如医护人员从“完成任务”到“敬畏生命”,普通人从“抱怨不公”到“反思社会责任”。

隔离的终结与反思:

解除隔离后,主角重新融入社会,但留下深刻印记(如对自由的珍视、对健康码的复杂情感)。

隐喻性结局:如樱花盛开象征希望,或主角主动选择继续佩戴口罩以提醒他人。

我在隔离中以2020-2023年全球新冠疫情为背景,通过个人隔离经历展现社会集体记忆,涵盖家庭、医护、社区等多维度视角。 核心故事线 隔离的突发与适应: 主角(如普通市民、医护人员、学生)因密接或感染被隔离,面临生活空间压缩(如酒店单间、方舱)、物资短缺、信息过载等困境。 典型场景:...(展开全部)

经典台词(28)

纠错 补充反馈

(注:台词综合自隔离日记、医护记录及疫情文学创作)

个体困境:

“隔离不是牢笼,而是照见人性棱镜的镜子。”(对隔离本质的隐喻)

“我终于明白,自由不是想做什么就做什么,而是能呼吸一口不被标签化的空气。”(对权利与责任的反思)

亲情与陪伴:

“妈妈,为什么你的手机里总是有消毒水的味道?”(女儿对隔离医护母亲的稚嫩提问)

“隔着屏幕亲吻,比任何时候都渴望真实的温度。”(夫妻隔离期间的独白)

社会观察:

“健康码是数字时代的通行证,也是最冰冷的生死符。”(对技术伦理的批判)

“他们说这是‘集体记忆’,可我的记忆里只剩核酸队伍和消毒水的气味。”(对疫情创伤的具象化)

希望与重生:

“当第一缕阳光穿过窗帘,我知道,春天不是被禁止的。”(隔离结束时的觉醒)

“我们失去的不仅是自由,更是对‘正常’的定义——而现在,我要重新定义它。”(价值观重构)、

“以前总觉得时间很多,现在才发现,能和家人在一起,就是最幸福的。”

背景:一位长期忙碌的上班族在隔离期间,与家人有了难得的长时间相处,从而发出的感慨。

意义:反映了疫情让许多人意识到家庭的重要性,珍惜与家人共度的时光。

“隔离不隔爱,我们虽然被关在房间里,但心可以飞得很远。”

背景:隔离酒店中的住客们通过线上方式互相鼓励、支持,其中一位住客说的话。

意义:体现了在困境中,人们依然可以保持乐观,用爱和希望温暖彼此。

“这场疫情,让我们看清了什么是真正重要的。”

背景:一位老人在隔离期间,回顾自己的一生,对家人和生命有了更深的理解。

意义:疫情作为一次全球性的危机,促使人们反思生活的本质和价值观。

“以前总是抱怨生活太累,现在才知道,能自由地呼吸、走路,就是最大的奢侈。”

背景:一位曾经忽视健康的人,在隔离期间深刻体会到健康和平凡生活的珍贵。

意义:提醒人们珍惜当下,感恩生活中的每一份平凡与简单。

“我们不是在隔离病毒,而是在隔离恐惧。”

背景:一位医护人员在与隔离者沟通时说的话,旨在缓解他们的焦虑情绪。

意义:强调了面对疫情时,保持冷静、理性的重要性,以及医护人员对隔离者的关怀与鼓励。

《我在隔离中》以疫情为背景,通过讲述不同人物在隔离中的生活故事,展现了家庭关系的重要性、人性的光辉、社会现实的挑战以及生命意义的探索。该剧不仅让观众感受到疫情下的温情与希望,也引发了人们对家庭、社会、生命等问题的深度思考。它告诉我们:在困境中,我们依然可以保持乐观、互助和感恩的心态,珍惜每一份平凡与简单,共同面对生活的挑战。这部电视剧不仅是一部现实题材佳作,更是一封写给所有在困境中坚持前行的人们的情书。

展开全部新现实主义叙事:延续《鼠疫》《切尔诺贝利》对灾难的深度刻画,但更聚焦微观个体视角。

展开全部“隔离文艺”的兴起:推动“宅文化”创作(如居家Vlog、隔离食谱),形成独特的亚文化现象。

争议与批判:部分作品被批“过度渲染苦难”,但无损其记录时代的价值,如《方舱医院里的音乐会》被《纽约时报》评为“黑暗中的光”。