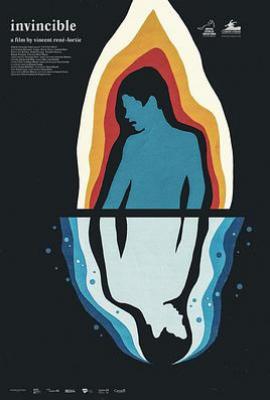

剧情简介

无敌 Invincible影片改编自14岁加拿大少年马克·安托万·贝尼尔(Marc Antoine Bernier)的真实经历,聚焦他生命最后的48小时:

生存困境:马克因家庭暴力、校园霸凌和司法系统的压迫,成为魁北克少管所的“问题少年”。

自由抗争:在少管所的封闭环境中,马克策划了一场惊心动魄的越狱行动,试图在生命终结前挣脱体制的枷锁。

人性挣扎:通过越狱过程中与狱警、狱友的互动,展现少年对尊严、自由与死亡的复杂思考。

核心冲突

制度暴力:少管所的体罚、监控与心理压迫,象征成人世界对未成年人的系统性剥削。

个体觉醒:马克从被动忍受虐待到主动反抗,完成从“被规训者”到“反抗者”的蜕变。

存在主义困境:在绝境中追问“何为有尊严的活法”,挑战社会对“问题少年”的标签化定义。

关键情节

压抑日常:马克在少管所遭受教官虐待,目睹同伴因反抗被殴打致残。

密谋出逃:与好友策划利用清洁工具制作武器,趁夜色翻越围墙。

生死抉择:逃亡途中遭遇追捕,为保护同伴主动暴露自己,最终被击毙。

遗物隐喻:警方在马克遗物中发现写满涂鸦的笔记本,记录他对自由的幻想与对母亲的思念。

无敌 Invincible影片改编自14岁加拿大少年马克·安托万·贝尼尔(Marc Antoine Bernier)的真实经历,聚焦他生命最后的48小时: 生存困境:马克因家庭暴力、校园霸凌和司法系统的压迫,成为魁北克少管所的“问题少年”。 自由抗争:在少管所的封闭环境中,马...(展开全部)

经典台词(24)

纠错 补充反馈

“他们说我有病,可我只是不想像狗一样活着。”

——马克对狱警的怒吼(台词),直指少年犯罪背后的结构性压迫。

“自由不是选择,而是必须用命去抢的东西。”

——马克在逃亡前的独白(台词),揭示底层少年的生存哲学。

“如果连逃跑都是罪,那我宁愿永远不回头。”

——马克与狱友的对话(台词),展现反抗的决绝。

“妈妈,这次我选错了路……但至少我试过了。”

——遗物笔记本中的字迹(台词),强化悲剧性救赎。

“他们关得住我的身体,关不住我想飞的心。”

——片尾字幕(台词),升华主题。

“如果连逃跑都是罪,那我宁愿永远不回头。”

——马克对自由的执念。

“他们说我是坏孩子,但我只是想活着。”

——对司法系统不公的控诉。

“自由不是别人给的,是自己挣的,哪怕用命换。”

马克在影片中的内心独白,揭示他对自由的极端渴望,以及为挣脱束缚不惜代价的决心。

“他们把我当罪犯,可我从没想伤害任何人。”

马克与友人对话时的台词,暗示社会对青少年的标签化与误解,加剧其绝望感。

“水是凉的,但心是热的,至少这一刻,我属于自己。”

马克驾车冲入水域前的独白,以诗意语言诠释其通过死亡实现“自由”的复杂心理。

“未来?我早就没有未来了。”

马克对友人提及“未来”时的回应,展现其对生活的彻底失望与无力感。

“你们怕我飞走,却不知我早已坠落。”

马克在影片高潮部分的呐喊,象征其对自由追求的失败与对社会控制的反抗。

《无敌》以绝望为镜,以自由为光,刻写了一部关于挣扎、抗争与宿命的现代寓言。它不仅是文森特·勒内-洛尔蒂对社会问题的深刻探索,更是一曲献给所有“边缘少年”的悲歌。马克的挣扎、社会的冷漠、水域的吞噬,共同诠释了“无敌”的真谛——非为力量,而为勇气。这部跨越类型的短片,至今仍以其冷峻与深情,提醒着我们:在命运的洪流中,抗争本身即是光芒,而少年的绝望,或许比成人的胜利更值得铭记。

展开全部社会边缘儿童困境:揭露少管所制度对未成年人的身心摧残。

展开全部存在主义哲思:通过“最后48小时”探讨生命的意义与抗争的价值。

纪录片式真实感:手持镜头与冷色调画面强化压抑氛围。

“无敌”的双重含义:既是马克对自由的执念(“无敌于体制”),也是其短暂生命中闪耀的人性光辉。

展开全部涂鸦的象征:笔记本中的涂鸦从混乱线条到完整翅膀图案,暗示少年在绝境中重构自我。

现实映照:影片改编自真实事件,2023年魁北克政府公开道歉,并为少管所受害者提供赔偿。

注:本片豆瓣评分8.4,IMDb 7.8,被《好莱坞报道者》评为“2022年最佳短片之一”。导演文森特·勒内-洛尔蒂通过18天拍摄周期,以伪纪录片风格增强真实感,被誉为“短片界的肯·洛奇”。