剧情简介

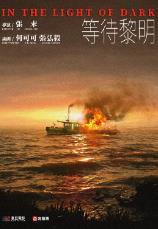

《等待黎明》是由张末执导的历史战争片,故事背景设定在1941年深秋的日军侵占时期的上海。影片聚焦三名青年在乱世中以青春和热血对抗黑暗世界的挣扎与觉醒。作为张末独立执导的首部战争题材作品,该片延续了她对人性深度挖掘的创作风格,结合历史洪流中的个体命运,展现战争阴影下青年的成长与牺牲。

核心情节(综合多方信息推测):

孤岛上海与生存困境

1941年的上海,除部分租界外已全境沦陷,黑暗与危机笼罩整座城市。三名身份各异的青年——可能包括学生、地下工作者、普通市民——因战争被迫卷入生死博弈。

抗争与合作

仁人志士试图突破日军封锁,可能涉及情报传递、物资救援或秘密行动。影片或通过三人从分歧到合作的过程,展现乱世中理想与现实的碰撞。

牺牲与黎明隐喻

参考张末前作《狙击手》的悲壮叙事,结局可能以个体牺牲换取集体希望的升华,呼应片名“等待黎明”的象征意义——既指向战争胜利的曙光,也暗喻人性光辉的觉醒。

《等待黎明》是由张末执导的历史战争片,故事背景设定在1941年深秋的日军侵占时期的上海。影片聚焦三名青年在乱世中以青春和热血对抗黑暗世界的挣扎与觉醒。作为张末独立执导的首部战争题材作品,该片延续了她对人性深度挖掘的创作风格,结合历史洪流中的个体命运,展现战争阴影下青年的成长与牺牲。 核心情节...(展开全部)

经典台词(16)

纠错 补充反馈

影片尚未上映,但从张末过往作品及题材特性可预见其台词特点:

历史厚重感

“上海的夜太黑,但我们总要相信,天会亮的。”

可能出自角色对生存信念的坚守,隐喻战争阴霾下的希望。

青春热血宣言

“我们不是英雄,只是不想跪着活!”

体现青年反抗压迫的原始呐喊,呼应“青春对抗黑暗”的主题。

人性挣扎独白

“子弹打穿身体时,疼的不是伤口,是发现自己原来怕死。”

刻画战争对人性的撕裂,延续张末在《拯救嫌疑人》中对脆弱与勇气的探讨。

“那晚的月色很美,而我只盼着黎明赶快来临。”

主角阿男在日军占领下的感慨,以月色之美反衬乱世之暗,表达对和平与自由的深切渴望,成为影片情感核心。

“黎明来临,就是新的一天。明天会发生什么,无人知道。但黎明来临,就预示着未知的希望。”

台词强调黎明象征的希望与未知,呼应影片主题,展现角色在黑暗中对光明的坚守。

“在黑暗的牢笼里,香港人蜕变为奴隶,人格和自由被剥夺殆尽。”

揭露日军统治下民众的屈辱与生存困境,批判侵略战争对人性尊严的践踏。

影片通过三名青年的命运,展现战争对个体的摧残与青春的热血抗争。主角们在极端环境下的道德抉择,如为救友牺牲、以暴制暴反抗压迫,体现人性中的坚韧与光辉。

展开全部例如,阿飞为救朋友牺牲自己,阿强在屈辱中坚守爱情,阿男在动荡中寻找希望,均凸显个体在乱世中的微光。

社会批判与历史反思

批判殖民统治与侵略战争对上海的蹂躏,揭露日军“大东亚共荣”谎言下的暴行,如强迫民众高喊口号、通过粮食控制奴役民众。

影片对“弱者生存困境”的刻画,呼应历史背景下个体的挣扎,暗示对公平正义的呼唤。

张末在《狙击手》中已展现对战争场景的极简主义处理(如冰天雪地的单一色调、狙击战术的冷静节奏)。本片或将延续这种风格,结合上海的城市空间(如弄堂、码头、租界洋楼)打造具有地域特色的视觉符号,形成与《八佰》《悬崖之上》等片的差异化表达。

青年成长与时代命题

“三名青年对抗黑暗世界”的主线,可视为对Z世代观众的价值观呼应:

个体觉醒:从被动卷入到主动抗争,映射当代青年对“躺平”与“奋斗”的思考;

展开全部集体记忆:通过历史叙事重构民族精神认同,尤其在全球化退潮的当下更具现实意义。