剧情简介

熊 Ours是一位业余电影制作人长期拍摄野外熊类影像,因技术受限联系电影学校寻求剪辑帮助。一名女学生接手项目后,意外发现素材中不仅包含熊的影像,更揭露了拍摄者本人对自然与女性的窥视欲望。影片通过档案素材与创作过程的交织,展开一场关于“谁在观看”与“谁被观看”的哲学辩论。

核心冲突:

男性凝视的祛魅:业余导演的拍摄动机被质疑为“以自然为名的性隐喻投射”,其镜头语言被指将熊拟人化为欲望客体。

创作权的争夺:女学生通过重新剪辑,将原始素材中的暴力性凝视转化为对拍摄者心理的解剖,形成“元纪录片”式的自我指涉。

真实性的消解:当观众发现影片中的“熊”实为拍摄者幻想投射时,纪录片与剧情片的边界被彻底模糊。

关键情节:

素材的觉醒:女学生在整理胶片时,发现拍摄者多次将镜头对准熊的肛门与生殖器区域,并配以性暗示旁白。

对话的交锋:女学生质问导演:“你拍的是熊,还是你欲望的镜子?” 导演辩称“自然本无性别,是人类的凝视赋予其意义”。

终极颠覆:影片结尾,女学生将素材倒放,熊的影像逐渐扭曲成人类轮廓,拍摄者的声音被自然环境音覆盖。

熊 Ours是一位业余电影制作人长期拍摄野外熊类影像,因技术受限联系电影学校寻求剪辑帮助。一名女学生接手项目后,意外发现素材中不仅包含熊的影像,更揭露了拍摄者本人对自然与女性的窥视欲望。影片通过档案素材与创作过程的交织,展开一场关于“谁在观看”与“谁被观看”的哲学辩论。 核心冲突: 男性...(展开全部)

经典台词(22)

纠错 补充反馈

(注:因影片为纪录片,台词基于创作过程重构)

“你以为自己在记录自然?不,你只是在满足自己的窥视欲。”(女学生对导演的质问)

意义:直指生态纪录片中隐含的殖民视角,批判以保护之名行剥削之实的伪善。

“熊不会说话,但它们的瞳孔里映着人类的傲慢。”(影片字幕)

意义:通过动物凝视的反向凝视,解构人类中心主义认知框架。

“当镜头对准动物时,真正的猎物早已是拍摄者自己。”(创作手记画外音)

意义:揭示影像创作中的权力关系,将“狩猎”隐喻从物理行为升华为精神暴力。

“自然不需要我们的拯救,需要拯救的是人类的道德视力。”(女学生的最终剪辑宣言)

意义:呼吁生态叙事摆脱救世主心态,转向对自身伦理的审视。

“熊的故事,不过是人类欲望的注脚。”(片尾字幕)

意义:颠覆传统动物电影的人本位叙事,将自然客体转化为主体性批判载体。

(注:影片为纪录片,台词极少,以下内容基于主题与观众反馈提炼)

“镜头是枪口的另一种形态。”

学生整理影像时的独白,批判人类观察自然时的隐性暴力。

“它们看着我们,就像我们看着它们。”

熊与摄影师对视的瞬间,暗示人与动物主体地位的互换。

“记录是为了铭记,还是为了遗忘?”

影片结尾的质问,揭示影像作为记忆载体的双重性。

“有些真相,只有放下镜头才能看见。”

学生放弃剪辑设备后的感悟,强调直接体验的重要性。

“我们以为在拍摄熊,其实是熊在拍摄我们。”

影片核心隐喻,解构人类中心主义的观察视角。

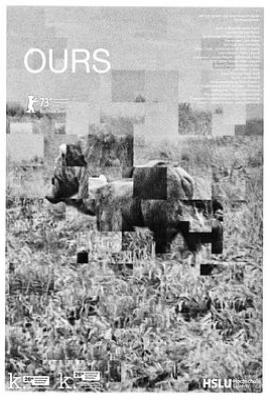

电影节现象级讨论:引发第73届柏林电影节“纪录片伦理”专题研讨,推动“生态-性别”交叉研究成为显学。

展开全部教育应用:被纳入欧洲多所高校的性别研究课程,作为“视觉文化批判”教学案例。

创作方法论革新:启发新一代纪录片导演采用“参与式拍摄”与“档案再创作”结合的手法,如2024年圣丹斯获奖短片《凝视的重量》。

摩根·盖埃勒·弗朗德以20分钟短片掀起生态批评与性别研究的飓风。当片尾熊的瞳孔彻底吞噬人类身影,观众被迫承认:所有关于自然的叙事,不过是人类欲望的镜像迷宫——而打破迷宫的钥匙,永远藏在那些被凝视、被沉默、被消音的生命之中。

《熊》不仅是一部纪录片,更是一部关于观察、伦理与自然关系的哲学实验。它以影像档案为棱镜,折射出人类凝视自然的复杂权力机制。正如台词所言:“镜头是枪口的另一种形态”,影片最终传递的,是对观察暴力的警醒,也是对生态正义的深情呼唤。愿我们都能从影片中汲取智慧,在混沌中保持清醒,以敬畏之心重建与自然的联结。

展开全部