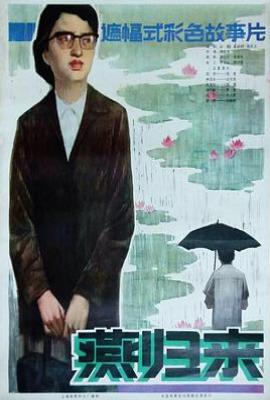

剧情简介

20世纪70年代末,谢志新(袁岳饰)得知,他儿子谢峰(马晓伟饰)的情人乌兰(张小磊 饰)是他以前的学生陆燕(高英 饰)的女儿。他的思绪如此强烈,以至于他没有看完乌兰的表演就匆匆离开了。乌兰误以为谢的父亲离开是因为他知道母亲的“右派”身份,在演出中分心,导致骨折。手术室主任林汉华(达式常 饰)为她做了手术,当他从妻子尤惠明(杨蓉 饰)那里得知乌兰是鲁艳的女儿时,他感到羞愧。原来,鲁颜是他的前妻,二十年前因被贴上“右派”的标签而分手,乌兰是他的亲生女儿。当时陆燕之所以被贴上“右派”的标签,是因为她向当时的党委书记谢志新提出了两条建议。得知真相后,谢峰深感愧疚,痛苦地质问父亲

20世纪70年代末,谢志新(袁岳饰)得知,他儿子谢峰(马晓伟饰)的情人乌兰(张小磊 饰)是他以前的学生陆燕(高英 饰)的女儿。他的思绪如此强烈,以至于他没有看完乌兰的表演就匆匆离开了。乌兰误以为谢的父亲离开是因为他知道母亲的“右派”身份,在演出中分心,导致骨折。手术室主任林汉华(达式常 饰)为她做了...(展开全部)

经典台词(40)

纠错 补充反馈

1. 「无可奈何花落去,似曾相识燕归来」

意义:

出处与原型:直接引用北宋词人晏殊的《浣溪沙》,原词通过“花落去”“燕归来”表达时光流逝、物是人非的感慨,同时寄托对美好重现的希望。

电影化用:

路燕的命运映射:路燕因向领导提意见被打成“右派”,与丈夫林汉华分离,历经磨难后拒绝调回大城市,选择扎根边疆。“花落去”象征她失去的青春与家庭,“燕归来”则暗喻她平反后的精神重生。

时代隐喻:暗含对文革创伤的反思,表达对人性坚守与希望重现的信念。结尾“一群燕子归来”的场景,更以自然意象呼应社会与心灵的双重修复。

2. 「你看,一群燕子都回来了」

意义:

场景与象征:出现在影片结尾,路燕与女儿乌兰、昔日恋人林汉华重逢,背景是燕子归巢的自然景象。

多层含义:

家庭重聚:象征路燕与女儿、林汉华的情感修复,弥补多年分离的遗憾。

时代修复:隐喻政治创伤的愈合与社会秩序的重建,暗示“春天终将到来”。

生态意象:燕子归来暗合自然循环,呼应影片中“寒冰严霜消逝尽,永留春光暖人间”的乐观基调。

3. 「我们这一代人心灵的创伤,不能让儿女付出代价」

意义:

角色塑造:由路燕说出,体现其从受害者到觉醒者的转变。

代际救赎:她拒绝让个人悲剧延续,选择以包容姿态推动历史伤痕的愈合。这句台词凸显人性的升华,呼吁打破创伤的代际传递,传递和解与希望。

4. 「伤痕泪迹何须寻,化作春风荡心田」

意义:

创伤的转化:以诗歌化的语言,将过去的伤痕转化为滋养心灵的春风,体现路燕对苦难的超越。

记忆的净化:暗示痛苦经历可通过时间与理解被重构,成为个体成长的精神养分。

5. 「杨柳依依小湖边,似梦似真又相见」

意义:

重逢的意象:杨柳与湖边构成诗意画面,象征路燕与林汉华重逢的朦胧与珍贵。

记忆的复现:暗合晏殊词中“似曾相识”的意境,表达对逝去时光的追忆与对当下的珍惜。

“我不是叛徒,我只是想活下去。”

背景:路燕(高英饰)在特殊年代因出身问题被批斗时,对丈夫的泣血自白。

意义:直指历史荒谬下知识分子的生存困境。台词以“叛徒”与“活下去”的悖论,控诉极端年代对人性的摧残——当忠诚被异化为政治标签,生存本能竟成道德污点。

“二十年了,这盏灯终于又亮了。”

背景:路燕平反后回到家中,望着修复的台灯感慨。

意义:以“灯”象征知识分子的精神之光。熄灭与重燃隐喻时代对文明的践踏与重建,暗含对改革开放后“重拾理性”的期许,也暗示创伤修复的漫长性。

“孩子,妈妈对不起你,但妈妈从没对不起良心。”

背景:路燕面对因分离而疏远的女儿时的剖白。

意义:展现历史暴力对亲情的割裂。台词在“家庭责任”与“道德坚守”间撕扯,揭示一代知识分子的集体困境——他们既是政治运动的受害者,又是家庭创伤的间接施害者。

“过去的就让它过去吧,现在要向前看。”

背景:组织干部劝路燕放下历史恩怨,投入新工作。

意义:反映改革开放初期“向前看”政策导向与个体创伤记忆的冲突。台词看似积极,实则暗含对历史清算不彻底的批判,揭示集体记忆被政治话语强行覆盖的隐痛。

“燕子回来了,可屋檐下的巢早被风雨打烂了。”

背景:邻居目睹路燕归家后对时代变迁的唏嘘。

意义:以“归燕”与“破巢”的意象,喻指知识分子政策落实的表象下,个体生活与精神家园的难以重建。台词道出平反者“归来”的孤独——政策可纠错,但破碎的人生无法复原。

这些台词共同构建了《燕归来》的核心主题:

政治创伤的反思:通过路燕的遭遇,批判文革对个体的摧残,展现知识分子的精神坚守。

展开全部个体与时代的关系:路燕拒绝调回大城市,选择服务边疆,体现个体在时代洪流中的主动抉择与价值观重塑。

记忆与和解:以“燕归来”为核心意象,推动代际矛盾的和解,传递历史创伤可通过理解与爱实现修复的理念。

影片结尾,路燕与林汉华漫步校园,女儿乌兰的误会消解,背景中燕子归巢,春光温暖。这一场景将个人命运与时代变迁交织,以诗意的画面语言,完成对创伤的超越与对希望的礼赞。

知识分子的精神流放与回归

路燕的台词始终围绕“身份确认”展开(如“我是医生,不是罪人”),映射特殊年代对知识分子的污名化,以及改革开放初期“尊重科学”口号下的有限平反。她的“归来”不仅是物理回归,更是对专业尊严与社会价值的追认。

历史暴力的代际传递

女儿对母亲的疏离(“我没有妈妈”),暴露政治运动对家庭伦理的解构。台词中的沉默与隔阂,暗示历史伤痕通过血缘悄然延续,追问“向前看”是否真能弥合代际裂痕。

集体记忆与个体救赎的张力

展开全部“过去”与“现在”的台词对立(如“忘记过去等于背叛”与“向前看”),揭示80年代初期社会转型的矛盾:既要借助知识分子推动现代化,又需压抑对历史清算的集体诉求。

《燕归来》以克制的台词,将个人命运织入时代经纬。每一句对白都是历史暴力的切片——从“活下去”的求生呐喊,到“巢已破”的归来怅惘,影片解构了“平反”的浪漫化叙事,展现政策纠偏背后个体的血肉之痛。在“燕子归巢”的象征框架下,电影既是对知识分子尊严的重塑,亦是对历史记忆复杂性的诚实书写:归来的燕能修补屋檐,却填不平时代的裂缝。这种清醒的悲悯,使影片超越简单的伤痕控诉,成为改革开放初期中国社会精神图谱的珍贵注脚——它提醒我们,有些归来,终究是带着永远无法卸下的行囊。

展开全部