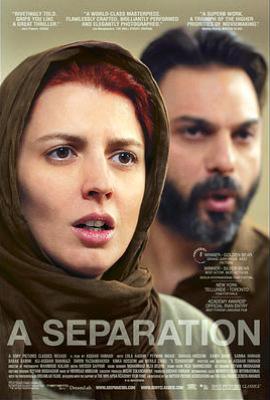

剧情简介

《一次别离》电影故事围绕伊朗一对中产阶级夫妻纳德与西敏的婚姻危机展开。西敏因无法忍受丈夫拒绝移民(需照顾患阿尔茨海默症的父亲)而提出离婚,但法院驳回请求。她搬回娘家后,纳德雇佣孕妇瑞茨照顾父亲。瑞茨因宗教禁忌对换尿布等护理工作犹豫,纳德却坚持要求。一次争执中,纳德将瑞茨推出门外,导致她失足流产。瑞茨丈夫哈特德控告纳德过失杀人,双方陷入法律与道德的拉锯战:纳德坚称不知瑞茨怀孕,但被家庭教师揭露曾间接知情;瑞茨因经济压力隐瞒流产真相,最终在法庭上因信仰压力崩溃;

西敏试图调解却加剧家庭裂痕,女儿特梅被迫在父母间选择,最终以“未说完的答案”收场。影片通过一场流产案,撕开伊朗社会的阶层裂痕(中产与劳工)、宗教信仰与现代价值观的冲突,以及家庭关系中谎言与真相的博弈。

《一次别离》电影故事围绕伊朗一对中产阶级夫妻纳德与西敏的婚姻危机展开。西敏因无法忍受丈夫拒绝移民(需照顾患阿尔茨海默症的父亲)而提出离婚,但法院驳回请求。她搬回娘家后,纳德雇佣孕妇瑞茨照顾父亲。瑞茨因宗教禁忌对换尿布等护理工作犹豫,纳德却坚持要求。一次争执中,纳德将瑞茨推出门...(展开全部)

经典台词(47)

纠错 补充反馈

(台词均来自电影原文,按主题分类)

1. 关于信仰与道德

瑞茨(对法官):

“我若撒谎,我的孩子会下地狱……但我不能拿钱践踏真主。”

——瑞茨因流产真相与经济困境的挣扎,展现宗教信仰对底层人民的道德约束。

哈特德(对纳德):

“你推她时,她的孩子已经死了!你连忏悔的机会都不配有!”

——将流产归咎于“命运”与“业报”,反映宗教对苦难的宿命化解读。

2. 关于法律与谎言

纳德(对法庭):

“我宁愿坐牢,也不能让女儿失去父亲!”

——以父爱之名掩盖自私,揭露法律程序中的情感博弈。

家庭教师(法庭作证):

“我发誓,纳德从未听过瑞茨怀孕的事!”(后因压力改口)

——证词反转凸显伊朗社会人际信任的脆弱性。

3. 关于家庭与代际

西敏(对纳德):

“你父亲只是个空壳,而女儿需要未来!”

——移民争议背后,是传统赡养义务与现代个体价值的冲突。

特梅(对法官):

“爸爸说谎了,但我不想让妈妈离开……”

——孩童视角揭示家庭裂痕对下一代的创伤。

4. 关于阶级与人性

瑞茨丈夫(对法官):

“你以为我们不想体面生活?但真主只给了我们这条路!”

——底层劳工的愤怒,直指贫富分化下的结构性不公。

纳德(对瑞茨):

“你绑住他时,怎么不问问我的感受?”

——中产者的道德优越感与底层者的生存困境形成尖锐对比。

影片主题与艺术价值

宗教与世俗的撕裂

通过瑞茨的流产事件,探讨伊斯兰教规(如触碰异性禁忌)与现代生活(如雇佣劳动)的冲突,被《卫报》评为“写给宗教社会的血色寓言”。

司法系统的荒诞性

法庭上,证词因利益反复,法官机械追问细节(如“推人时是左手还是右手”),讽刺法律程序脱离人性的本质。

家庭关系的镜像

纳德:固执维护“父亲责任”,却逃避对女儿的情感责任;

西敏:追求西方化生活,却无法割舍传统家庭纽带;

瑞茨夫妇:贫困迫使他们在道德与生存间堕落。

开放式结局的哲学性

特梅未完成的回答(“一定要现在说吗?”),暗示伊朗社会在传统与现代间的悬而未决,被影评人称为“最绝望的留白”。

幕后与影响

导演法哈蒂:耗时3个月编写剧本,所有演员即兴表演,避免台词生硬;

社会反响:在伊朗被禁映,但引发全球对伊斯兰家庭伦理的讨论;

文化符号:瑞茨的绿色头巾象征希望,纳德父亲床头的《古兰经》隐喻信仰的无力。

如需观看,建议关注:

符号细节:反复出现的楼梯(象征阶层跌落)与轮椅(禁锢与自由);

声音设计:法庭辩论的嘈杂声与瑞茨流产时的寂静形成强烈反差。