剧情简介

1942年,抗日战争和第二次世界大战处于白热化阶段。熊熊大火点燃了草原大火,给所有生物带来了巨大的痛苦,自然和人为灾害,以及广泛的悲痛。当军事战略家和政治家们将注意力集中在掠夺一个城市、一个国家时,几乎没有人注意到古代河南省中部正在爆发毁灭性的干旱。这部电影的主角,他的前雇主(张国立饰演),狡猾、粗俗,是一个典型的封建地主。然而,即便如此,他也无法抵御这场前所未有的灾难。他被迫逃离,亲眼目睹了儿子、儿媳、配偶和其他亲属的各种死亡。他的经历是300万灾难受害者痛苦的缩影。面对这群人的苦难,无论是崇高的江主席(陈道明饰演),还是向人民深入报道灾难真相的美国记者白秀德(阿德里安·布罗迪饰演),以及海内外的每一个人,他们怎么能瞥见眼前人类炼狱的场景。绝望的无尽逃亡之路,见证了中华民族动荡命运的苦难

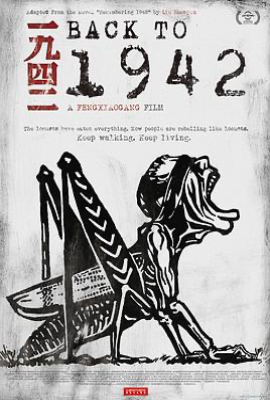

这部电影改编自刘震云的小说《温故1942》。

1942年,抗日战争和第二次世界大战处于白热化阶段。熊熊大火点燃了草原大火,给所有生物带来了巨大的痛苦,自然和人为灾害,以及广泛的悲痛。当军事战略家和政治家们将注意力集中在掠夺一个城市、一个国家时,几乎没有人注意到古代河南省中部正在爆发毁灭性的干旱。这部电影的主角,他的前雇主(张国立饰演),狡猾、粗...(展开全部)

经典台词(49)

纠错 补充反馈

1. "人活一口气,死了就死了。"

📌 意义:这句台词体现了影片中的人物面对困境时的无奈与坚韧。在极度的饥荒与困境中,很多人失去了生存的希望,这句话表明了生死一线间的无常,人的一生往往掌握在命运的手中,生死常常难以把握。它同时反映了苦难中的坚强与坚持,尽管环境恶劣,依然有着求生的本能和勇气。

2. "这是历史的痛,谁也逃不掉。"

📌 意义:这一台词深刻表达了历史的沉重与无情。饥荒并非某个个体可以选择逃避的事件,它是历史、社会、政治和环境多种因素交织的结果。每个人,无论其背景如何,都无法逃避历史的轨迹。通过这一句,影片强调了历史的深远影响,不仅仅是个体的命运受到支配,社会的整体命运也无法避免历史的悲剧。

3. "你有多高贵,命就有多贵。你有什么,命就能活。"

📌 意义:这句话揭示了在极端困境中,人们生死的差异。在饥荒面前,社会地位、财富、权力等外部条件决定了一个人的生死。高贵的身份并不能让你免于死亡,而贫穷者往往命运多舛。影片通过这句话反映了社会的不公与现实的残酷,也揭示了人类在灾难面前的脆弱和无助。

4. "如果没有吃的,活下去有什么意义?"

📌 意义:这句话反映了影片中的人物在极度饥饿与生存压力下的困惑与绝望。食物成为了他们唯一的希望与目标,失去了食物的保障,生存本身变得毫无意义。这种对生存的基础需求的渴望,暴露了人性中的原始欲望与生存的本能,也使人反思在现代社会中我们是否过于忽视了最基本的生存条件。

5. "饥荒,不仅让人失去了食物,也让人失去了人性。"

📌 意义:饥荒不仅是物质的匮乏,更是精神的考验。在极度贫困和绝望的环境下,人们为了生存,做出了许多令人痛心的决定。饥荒让人性的贪婪与丧失道德表现得淋漓尽致,影片中的许多角色为了生存,不择手段,这反映了极端困境下人性中最黑暗的一面。

6. "历史上最痛苦的,不是死亡,而是等待死亡。"

📌 意义:这句台词揭示了人类在灾难中的心灵折磨。死亡本身或许可以接受,但漫长的等待死亡的过程,是更为痛苦的精神煎熬。饥荒中的人们,不仅要面对身体的虚弱,还要忍受无尽的焦虑与绝望。这种对生死的焦虑,使人不断在恐惧中挣扎,体现了人类对生命和死亡的深刻恐惧。

“一条命,值两块饼干。”(花枝)

意义:这句台词是花枝在逃荒过程中,为了换取食物而说出的。它深刻揭示了当时社会的残酷现实,即在极端环境下,人的性命竟然只值两块饼干。这反映了灾民在生死存亡面前的无奈和悲哀,也体现了当时社会的冷漠和无情。

“爹,我实在是受不了,家里连柴火都没得吃了,你让我逃个活命吧。”(星星)

意义:这句台词是星星在逃荒过程中,对父亲范殿元的哀求。它展现了家庭成员在灾难面前的挣扎和无奈,以及为了生存而不得不做出的艰难选择。星星的话反映了当时灾民的普遍困境,即为了活命,不得不背井离乡,四处逃荒。

“政府划定的灾区是豫北和豫南。你再走几百里到豫北和豫南,你就是灾民了。”(国民党士兵)

意义:这句台词是国民党士兵对灾民说的,它揭露了国民党政府对灾民的漠视和官僚主义。政府只是机械地划定灾区范围,却忽视了灾民的实际需求和苦难。这句台词反映了当时社会的冷漠和无情,也体现了国民党政府的腐败和无能。

“就当您可怜灾民,给他们救济。”(粮食商人)

意义:这句台词是粮食商人对白修德说的,体现了当时社会对灾民的同情和无奈。粮食商人虽然有一定的同情心,但面对灾民的苦难,他也无能为力,只能希望有人能够伸出援手,给灾民一些救济。这句台词反映了当时社会的无奈和无力感,也体现了灾民的悲惨境遇。

一、生存困境与尊严的消解

“一条命,值两块饼干。”

这句台词直接展现了饥荒中人命如草芥的残酷现实。在饥饿的压迫下,生命被简化为可量化的交易物,尊严被生存本能彻底击溃。

“你给我饼干,我跟你睡。”

女性角色星星从清高学生到为食物出卖身体的转变,揭示了饥荒对伦理的摧毁。台词以极端的生存选择,控诉了灾难对人性的异化。

“早死早托生,来生千万别再托生到这个地方。”

老东家在目睹亲人接连死亡后的绝望独白,既是对苦难的控诉,也暗含对宿命的无奈接受,折射出灾民对现世彻底失去希望的心理。

二、权力与体制的批判

“国家贫弱,只有甩包袱,这样才能顾全大局……国家、民族、领袖、主义,一个比一个不靠谱!”

通过国民党官员的冷漠发言,揭露了官僚体系对民众生命的漠视,将政治利益凌驾于人性之上,直指权力机器的虚伪与无能。

“死亡人数,政府统计一千六百二十人。”“实际呢?”“三百万人。”

数字的强烈对比撕开了官方粉饰太平的谎言,讽刺了统治者为维护形象而掩盖真相的荒诞行径,呼应历史中“饿殍遍野”却被轻描淡写的现实。

“日本人真是太恶毒了,他们居然给灾民发粮食。”

这句充满反讽的台词,揭示了战争背景下民众的生存悖论:侵略者以粮食为工具瓦解民族认同,而本应保护百姓的政府却弃之不顾,凸显了历史与人性的复杂性。

三、宗教与信仰的叩问

“是不是世上所发生的一切都是主的旨意?——灾难不是主的旨意,是恶魔的诅咒!”

通过神父与灾民的对话,质疑了宗教信仰在极端苦难中的意义。台词既是对神权解释的挑战,也暗示了人在绝望中对精神寄托的撕裂性依赖。

“这儿的人,善良的人,为什么要让他们受战争、饥荒的折磨?如果斗不过魔鬼,信主有什么用?”

直接拷问宗教的救赎功能,暴露了信仰在现实灾难前的无力感,深化了影片对苦难根源的哲学思考。

四、历史荒诞与集体记忆

“一九四二年,我的故乡河南发生了吃的问题。与此同时,世界上还发生着斯大林格勒战役、甘地绝食、宋美龄访美和丘吉尔感冒。”

开篇独白以黑色幽默将地方性灾难与全球大事件并置,通过“丘吉尔感冒”的荒诞对比,消解了宏大叙事,凸显了个体苦难在历史书写中的边缘化。

“蚂蚱,主要是因为蚂蚱。”

官员将饥荒归咎于蝗灾,实为推卸责任的政治话术。台词以简化的归因讽刺了权力阶层对灾难根源的刻意回避。

五、人性异化与伦理崩塌

“你让我讨个活命,把我卖了吧。”

母亲为让孩子活下去而自卖为奴,展现了母爱在绝境中的扭曲表达,映射出伦理在生存压力下的彻底崩解。

“一人三升小米,跟龟孙干了!”

灾民为粮食参与械斗,从受害者变为施暴者。台词揭示了饥饿如何将人异化为暴力工具,形成“人吃人”的恶性循环。

人性的考验与反思

电影通过极端的饥荒情境展现了人性中的光辉与阴暗。在生死存亡的抉择面前,角色们的表现让我们看到了人类在灾难面前的脆弱与坚强。自私与利他、坚持与放弃、道德与生存的冲突,在影片中得到了深刻展现。它反映了人在极限压力下,如何应对生命的意义和生存的抉择。

社会阶层与命运的差异

展开全部电影通过展现不同人物的命运轨迹,强调了在灾难面前社会地位与财富的影响。一些贵族与权贵人物能够在困境中保持相对的生存,而贫民百姓则往往毫无选择。这揭示了社会不公和阶级差异,以及在极端困境中,人与人之间的差距和不平等。

历史的悲剧与个人命运的无力

电影通过对1942年大饥荒的再现,强调了历史的悲剧性。个体的命运往往无法与历史的洪流抗衡,人在面对历史的重大事件时,往往是渺小的,无法左右自己的命运。这种命运的无力感成为影片的一大主题,提醒我们对历史的思考与反省。

生死与命运的哲学思考

电影通过角色对生死的看法和对命运的无奈,探讨了生死的哲学意义。在困境中,人们对生命的意义产生深刻的怀疑和反思。影片的台词中充满了对生命的绝望与渴望,体现了人在面对死亡时对生存的强烈欲望和对死神的恐惧。

《一九四二》不仅仅是一部反映历史灾难的影片,它更深入探讨了人在极端困境中的生死抉择和人性反应。通过对历史事件的呈现,影片让我们看到了历史的无情、人性的复杂以及社会的无情阶层分化。它对观众提出了许多关于生命、道德、选择和命运的问题,让人深思。

人物塑造:

展开全部花枝的台词展现了她坚强、现实的一面,以及对孩子深沉的爱。

星星的台词则凸显了她在灾难面前的脆弱和无奈。

国民党士兵和粮食商人的台词则揭示了当时社会的冷漠和无情,以及国民党政府的腐败和无能。

主题表达:

这些台词深刻反映了电影对1942年河南大饥荒的真实描绘,以及灾民在逃荒过程中的艰辛与苦难。

同时,台词也传递了电影对当时社会的批判和反思,揭露了国民党政府在大灾之年对人民的蔑视和赈灾不力。

《一九四二》的经典台词是电影艺术的重要组成部分,它们不仅塑造了鲜明的人物形象,还深刻表达了电影的主题。这些台词以其独特的艺术魅力,让观众在感受人物命运的同时,也对那段历史有了更深刻的理解。它们是对当时社会的真实反映,对灾民苦难的深刻揭示,以及对人性复杂的深刻挖掘。这些台词不仅具有深远的艺术价值,也让我们对那个时代的人们有了更多的敬意和同情。

历史寓言与人性启示

展开全部《一九四二》通过极具冲击力的台词,构建了多层次的叙事张力:

个体与集体:灾民的苦难成为政治博弈的筹码,如“甩包袱”论调暴露了权力对生命的物化;

真实与荒诞:官方统计数字的篡改与“丘吉尔感冒”的对比,解构了历史书写的权威性;

生存与尊严:从“两块饼干”到“卖身换粮”,展现了文明底线在灾难中的溃败。

这些台词不仅是特定时代的切片,更成为审视人性、权力与历史的永恒镜鉴。影片以冷峻的笔触提醒观众:遗忘苦难的集体,终将重蹈覆辙。