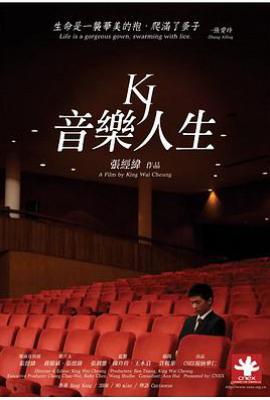

剧情简介

《音乐人生》是由香港导演张经纬执导的纪录片,聚焦钢琴天才少年黄家正的成长历程,横跨其11岁至17岁的人生关键阶段。影片以黄家正的音乐生涯为线索,深入探讨了艺术追求、家庭关系与人性思考的多重命题:

天才的困惑与觉醒:11岁的黄家正(KJ)已崭露头角,赴捷克与交响乐团合作演出贝多芬作品,但他对“为何演奏音乐”“人生意义何在”产生深刻质疑。这种对功利主义音乐教育的反叛,贯穿其少年时期。

家庭裂痕的冲击:父母离婚(因父亲出轨)对黄家正造成巨大创伤,他直言父亲“背叛家庭、无人性”,并通过音乐表达对亲情疏离的痛苦。影片通过家庭对话、饭桌冲突等场景,揭示中产家庭的情感冷漠与教育功利化。

音乐与存在的辩证:17岁的黄家正拒绝迎合比赛规则,选择冷门曲目参赛,宣言“音乐的本质是做人”,强调艺术应超越胜负,直指人性本真。导演通过六年间时空交错剪辑,展现其从神童到哲学思考者的蜕变。

《音乐人生》是由香港导演张经纬执导的纪录片,聚焦钢琴天才少年黄家正的成长历程,横跨其11岁至17岁的人生关键阶段。影片以黄家正的音乐生涯为线索,深入探讨了艺术追求、家庭关系与人性思考的多重命题: 天才的困惑与觉醒:11岁的黄家正(KJ)已崭露头角,赴捷克与交响乐团合作演出贝多芬作品,但他对“...(展开全部)

经典台词(30)

纠错 补充反馈

“我要用音乐指引我人生,做有意义的人。”

语境:黄家正17岁时对人生目标的宣言。

意义:批判功利主义教育,主张音乐应回归人性本质,而非追求名利或社会认同。

“谱只是纸,我是人,比谱更有意思。”

语境:黄家正反驳机械遵循乐谱的演奏方式。

意义:强调艺术创作中个体的主体性,反对将音乐异化为技术竞赛。

“赢得音乐节冠军不重要,重要的是宣告我们在演奏。”

语境:黄家正拒绝为比赛妥协选曲。

意义:揭露教育体系对艺术纯粹性的侵蚀,呼吁回归音乐的精神自由。

“为何世界不公平?如果无神,音乐可否用科学解释?”

语境:黄家正对存在本质的哲学追问。

意义:将音乐升华为探索生命意义的媒介,体现天才少年对人性与真理的终极思考。

“我不是要演出一场赚几百万,这没有意义。我要坚持我读音乐的原因,我要用音乐指引我的人生。”

黄家正直白表达对音乐纯粹性的追求,拒绝商业化的成功定义,强调音乐与自我价值的关联。

“我很清楚,我不管名利,只要死时无悔,人生无憾。”

体现其超越功利的人生观,将生命意义置于自我实现而非外界认可。

“谱只是纸,我是人,比谱更有意思。”

批判机械演奏,强调音乐需融入人性与情感,而非单纯技术呈现。

“(对妹妹)谱里没有中弱、中强,只有天堂和地狱。要明天不怯场就紧记,你是为自己而演奏。”

以极端比喻揭示演奏心理,强调表演需超越比较,回归内心。

“拔萃精神非我所要,这是建基于比赛之上的,我们太想赢音乐节,这种心态超过追求音乐的心。”

批判教育体系功利化,呼吁回归音乐本质。

“我故意超时,选别人不会选的曲,我不需要用赢来证明自己,我比他们好十倍。取消资格好了,我已赢过,锦旗拿去擦屁股。”

彰显反叛精神,以行动对抗比赛规则,践行“为音乐而音乐”理念。

“成为钢琴演奏家可能是我的满足,但演奏家这个词笼统……我的终极目标是做一个人,有良知,有人性。”

将音乐追求与人性完善结合,超越职业身份,定义自我价值。

“世界就是不完美,死掉就完美。”

以黑色幽默直面现实困境,暗含对理想主义与现实冲突的无奈。

“人有权结束生命,早点了断。”

引发对生命意义的哲学思考,虽具争议,却凸显其真诚面对内心挣扎的态度。

《音乐人生》既是天才少年的成长史诗,也是叩问存在意义的哲学文本。黄家正的“不合群”与“狂妄”背后,是对艺术纯粹性与人性尊严的坚守。影片通过音乐与人生的交响,为观众提供了一面审视自我与时代的镜子。

展开全部《音乐人生》以黄家正的成长为镜,映照出音乐、教育、家庭与个体存在的深层命题。它告诉我们:真正的音乐,不在于技巧的完美或名利的加冕,而在于用灵魂去演奏、去质疑、去追寻。黄家正的故事,是天才的孤鸣,亦是每个时代年轻人的精神自画像——在迷茫与叛逆中,寻找属于自己的“音乐人生”。

展开全部家庭与个人主义的碰撞

展开全部父母离异、父亲的高压期待,与黄家正的独立人格形成冲突。他最终选择“做一个人,有良知,有人性”,而非屈从于家庭或社会定义的成功标准,彰显个体意识的觉醒。

纪录片的真实性力量

导演张经纬通过六年跟踪拍摄,捕捉黄家正的真实蜕变。这种“长期观察式纪录片”手法,使影片超越普通传记,成为时代精神的心理样本。