剧情简介

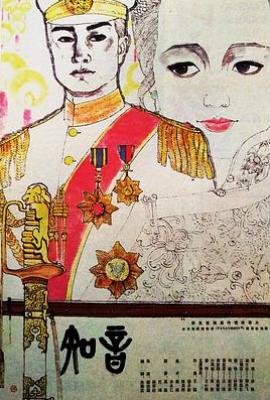

知音主要讲述了1911年,日本强迫袁世凯(英若诚 饰)签署了“21”背叛条款。袁世凯不顾国人的反对,同意了签字。这引发了一场全国性的抗日浪潮,袁出兵残酷镇压。云南起义将军蔡锷(王心刚 饰)目睹了袁的倒退行为,准备发动反袁起义。著名名妓小凤仙(张瑜饰)爱上了蔡锷的名声,但始终没有进入她的内心。一首《高山流水》琴曲,最后表达了一个人的悲剧背景和消除盗贼的愿望,并将彼此视为志趣相投。起义前夕,小奉贤因掩护蔡而被囚禁。蔡在云南向袁开了第一枪,各省联合起来。大盗袁世凯病倒了,死了。随着保卫袁国战争的结束,辛勤工作的蔡锷也死在了异国他乡。正在弹琴的小奉贤,看着突然断了的琴弦,突然意识到了什么

知音主要讲述了1911年,日本强迫袁世凯(英若诚 饰)签署了“21”背叛条款。袁世凯不顾国人的反对,同意了签字。这引发了一场全国性的抗日浪潮,袁出兵残酷镇压。云南起义将军蔡锷(王心刚 饰)目睹了袁的倒退行为,准备发动反袁起义。著名名妓小凤仙(张瑜饰)爱上了蔡锷的名声,但始终没有进入她的内心。一首《高...(展开全部)

经典台词(37)

纠错 补充反馈

一、知音难觅的感慨

“人生难得一知己,千古知音最难觅。”

意义:这句台词是影片的灵魂,贯穿蔡锷与小凤仙的情感主线。在乱世中,两人因音乐与理想产生精神共鸣,超越身份与立场的隔阂。蔡锷作为革命将领,小凤仙作为风尘女子,他们的相知体现了灵魂契合的珍贵,暗喻在动荡时代中,真正理解彼此的人如凤毛麟角。

二、个人与集体的抉择

“要是我不属于四万万人民,就只能属于你了!”

意义:这句台词是蔡锷在爱情与使命间的悲壮宣言。面对袁世凯的倒行逆施,他选择将个人命运融入国家救亡的洪流,以“护国战争”为历史使命。这句话既是对小凤仙的深情告白,也是对革命理想的坚定承诺,体现了集体主义精神高于个人情感的价值观。

三、艺术与情感的共鸣

“一曲‘高山流水’,终吐自己凄惨身世和除贼心愿。”

意义:古琴曲《高山流水》成为两人情感的催化剂。小凤仙借琴音倾诉身世与反袁志向,蔡锷则从琴声中听懂她的抱负,艺术成为跨越阶级的心灵桥梁。这一场景强化了“知音”的象征意义——真正的理解不在于身份匹配,而在于精神共鸣。

四、命运的无常

“琴弦崩断,猛然意识到什么……”

意义:影片结尾,小凤仙抚琴时琴弦突然崩断,她瞬间意识到蔡锷已逝。这一意象隐喻命运的无情与知音难续的遗憾。琴弦的断裂象征两人缘分的终结,也暗含乱世中个体命运的脆弱,为影片增添一抹宿命论的悲剧色彩。

1. “将军拔剑南天起,我愿做长风绕战旗。”

场景:小凤仙抚琴为蔡锷送行,表明心迹。

意义:

家国与私情:以“长风绕旗”喻女子对英雄的追随,将个人情感升华为对救国大业的支持。

古典意象:化用诗词意境,体现乱世中知识分子“士为知己者死”的精神传统。

2. “七尺之躯,已许国,再难许卿。”

场景:蔡锷向小凤仙剖白心志。

意义:

责任与牺牲:呼应历史上蔡锷的真实遗言,展现革命者“舍小爱成大义”的悲壮抉择。

悲剧美学:个人幸福与国家命运的不可调和,构成中国传统英雄叙事的核心冲突。

3. “世人皆谓风尘无真情,谁知风尘有知音。”

场景:小凤仙自述身世时的感慨。

意义:

身份颠覆:打破对妓女的刻板偏见,赋予底层女性以精神高度。

知音主题:强调心灵共鸣超越阶级与身份,暗讽功利社会中纯粹情谊的稀缺。

4. “天下可以无凤仙,不可无将军!”

场景:小凤仙助蔡锷逃离北京前的诀别之言。

意义:

女性觉醒:传统妓女形象向“侠女”升华,体现女性在历史洪流中的主动参与。

集体主义:个体为救国大业让渡生存意义,反映特定历史时期的价值观。

5. “琴弦断了可以续,心弦断了如何续?”

场景:蔡锷病逝后,小凤仙抚断琴哀悼。

意义:

命运无常:以琴弦隐喻生命的脆弱,追问乱世中理想主义者的精神归宿。

文化符号:琴为知音象征,“弦断”暗示知音逝去后的永恒孤独。

知音这些台词通过精炼的语言与象征性场景,构建了《知音》的多重主题:

知音情结:超越世俗的精神共鸣是人性之光;

展开全部革命叙事:个人命运与家国情怀的交织;

艺术隐喻:传统文化符号对情感的升华;

命运叩问:乱世中个体生命的无奈与挣扎。

导演借台词传递对民国文人精神的致敬,使《知音》成为一部融合革命史诗与凄美爱情的经典之作。

知音范式:重新诠释“伯牙子期”的古典知音母题,将男女之情与家国情怀融合,塑造“红颜知己救国”的新叙事。

历史反思:通过蔡锷反袁护国的抗争,隐喻对民主共和理想的坚守,呼应改革开放初期对“启蒙”的呼唤。

女性书写:小凤仙从“被拯救者”转为“拯救者”,突破传统女性角色的附属地位。

文化影响

台词传播:

“七尺之躯,已许国,再难许卿”成为爱国教育中的经典语录。

“长风绕战旗”被引申为文艺作品中“爱情与理想共生”的范式。

争议讨论:

有学者批评电影将复杂历史简化为“英雄美人”传奇,淡化政治博弈的残酷性。

小凤仙的“工具性”塑造(助蔡锷脱险后隐退)引发女性主义视角的再审视。

展开全部知音vs《霸王别姬》:

同:以戏曲/琴艺为文化符号,探讨个人与时代的撕裂。

异:《知音》强调家国救赎,《霸王别姬》聚焦个体毁灭。

知音vs《色,戒》:

同:女性以情爱介入政治斗争。

异:小凤仙代表“情义升华”,王佳芝体现“情欲异化”。

现代性解读

知识分子的困境:蔡锷在“忠君”与“反帝制”间的挣扎,暗合当代知识分子的精神分裂。

理想主义消亡:小凤仙的“知音”形象,在功利社会中成为难以复制的文化乡愁。

如需结合具体历史细节或台词修辞手法深入分析,可提供进一步方向。

展开全部